SEO対策で上位を獲得するためには、Googleからの評価とユーザーからの評価を意識してライティングをしなければなりません。

SEO記事で上位を獲得するうえでのルールは、以下になります。

- E-E-A-Tを意識したライティングをする

- 独自性を意識する

- タイトルやディスクリプションに対策キーワードを含める

- 可読性が高いリード文の作成

- 対策キーワードを各Hタグに入れる

- PREP法を意識したライティング

- 画像やイラストを使って読みやすくする

- 共起語を記事に含める

この記事では、SEO記事の主な役割を紹介し、上位表示される記事の特徴や、記事を作成するうえで必要なことなど、記事作成に関するすべてを紹介します。

SEOに強い記事を執筆したい方や、これから記事作成を検討している方は参考にしてくださ

い。

- SEOで上位表示される記事とされない記事の例

- SEO記事を作成する具体的な手順

- SEOに強い記事の書き方・コツ

- SEO記事を作成する際にやってはいけないこと

また、W-ENDLESSでは、SEOコンサルティングを実施しています。

SEOでうまく成果が上がらない方や、外注を検討している人は、以下のページで詳細を紹介しているので、合わせてご参照ください。

SEO記事とは

SEO記事とは、検索上位を獲得するために必要な記事のことをさします。

ユーザーが対象のキーワードを検索した際に、上位表示させることで、アクセスアップやCV数増加につながります。

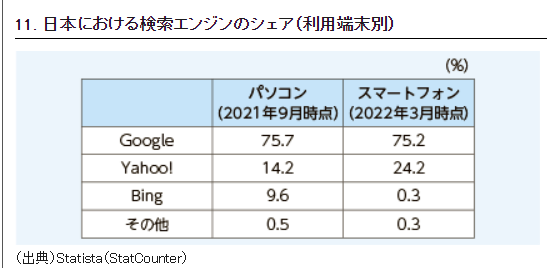

総務省が出している「令和4年情報通信白書」によると、国内の検索エンジンシェア率は、Googleが75.2%、Yahoo!や14.2%です。

画像引用元:令和4年情報通信白書

しかし、Yahoo!の検索エンジンには、Googleをコアエンジンとして採用している背景から、実質Googleの検索シェアが9割を占めます。

そのため、Googleから評価される記事やサイトを作成することによって、Yahoo!での検索上位表示も期待できるわけです。

そこで重要になってくるのが、SEO記事です。コンテンツSEOの一種で、SEOを意識した記事を執筆することで、アクセス増加やCV増加を目指します。

使い方によっては、自社ブランディングの強化や認知度向上にもつながります。

SEO記事の目的と主な役割

SEO記事には、さまざまな目的と役割があります。

執筆する前に、それぞれの役割を把握しておきましょう。

- Googleに評価される記事を執筆することが重要

- 独自性・専門性を意識した記事を執筆する必要がある

- 検索意図と独自性がある情報をバランスよく入れる

詳しい執筆方法については後述するので、まずは予備知識として読み進めてください。

Googleに評価される記事を執筆することが重要

現代のSEOでは、大きく分けて2つの評価によって成り立っています。

まずはGoogleからの評価です。Googleから良質なコンテンツだと判断されると、記事が上位表示されやすくなります。

次に、ユーザーからの評価です。Googleでは、ユーザーファーストを意識したコンテンツ作成を推奨しており、検索するキーワードに対して適切な情報を伝えることが求められています。

これは、SEO記事だけに限らず、サイト全体を見て判断されます。

具体例を挙げると、以下のとおりです。

- 内部リンクが適時貼られていてサイトを回遊しやすい

- 関連記事が表示される

- ハンバーガーメニューから記事の検索ができる

- タグを選択すると関連する記事がヒットする

ユーザーにとって利便性が高いサイトを作ることで、Googleからの評価も高まります。

ユーザビリティを高めつつ、コンテンツ作成をすることが大切です。

独自性・専門性を意識した記事を執筆する必要がある

従来のSEOでは、網羅性があるコンテンツが評価されていましたが、現代のSEOでは独自性や専門性を意識した記事が評価される傾向にあります。

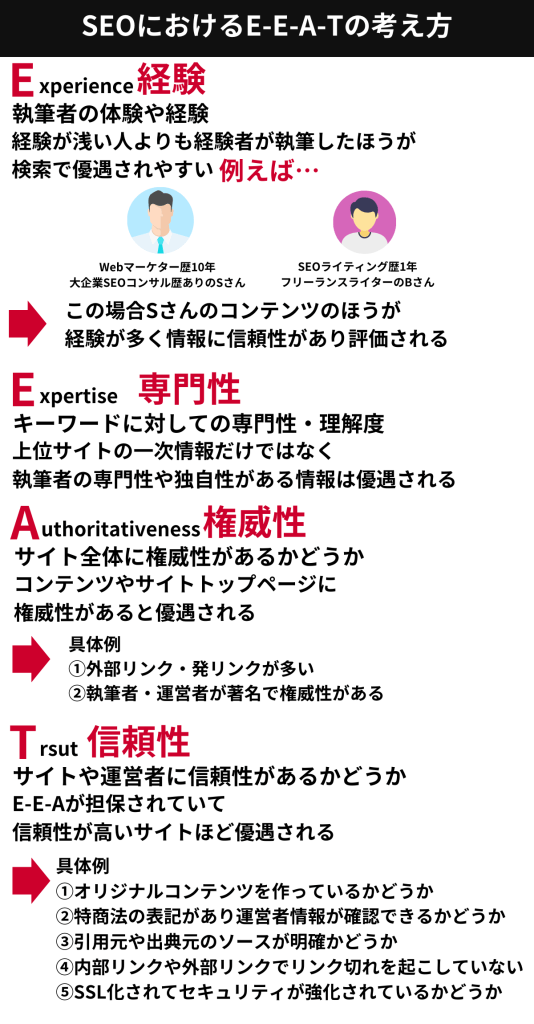

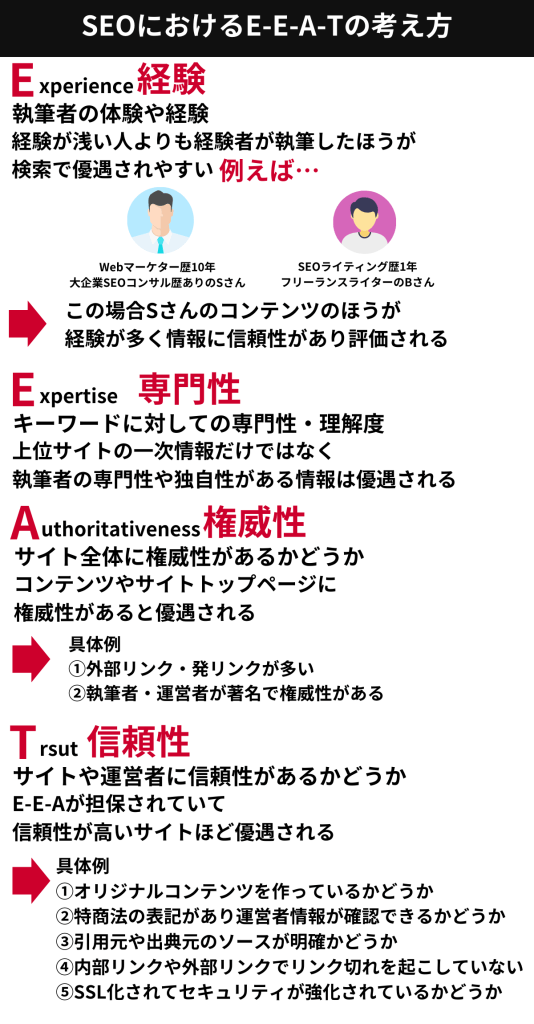

これには、Googleが提唱する「E-E-A-T」という考え方が関係しています。

「誰がどのような内容で執筆しているか」を重視するようになり、競合に負けないような専門的な情報発信と、独自性がある情報の提供が求められています。

また、誰が執筆しているかということも重要で、執筆経験や知識が浅い人よりも、その業界に精通している人が執筆したほうが、評価されやすいです。

検索意図と独自性がある情報をバランスよく入れる

検索結果で上位表示するためには、検索意図に沿った執筆が重要です。

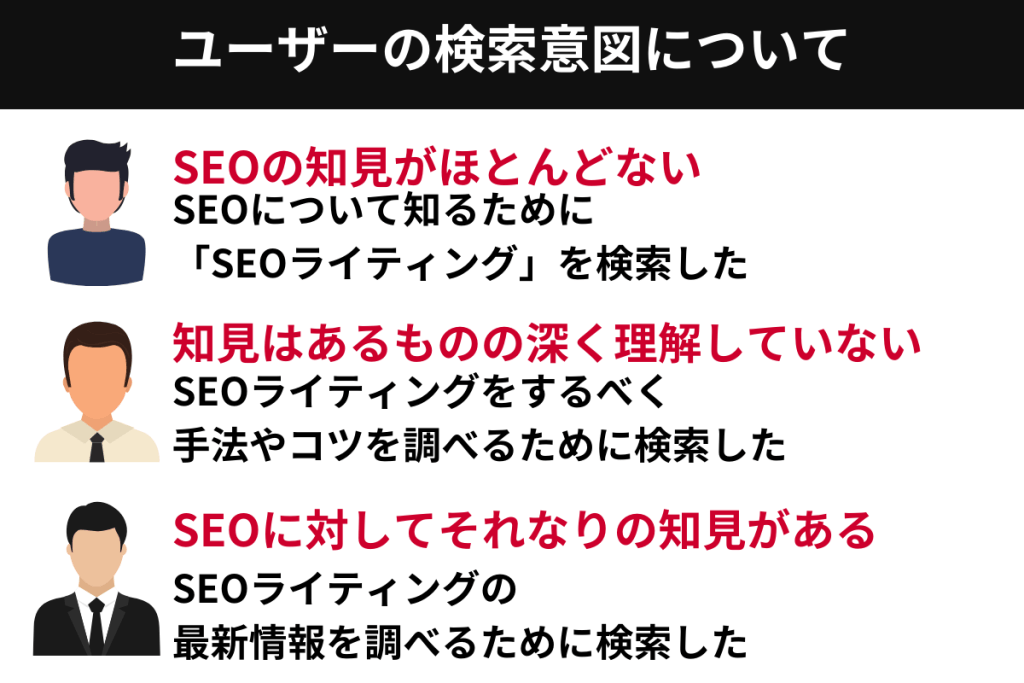

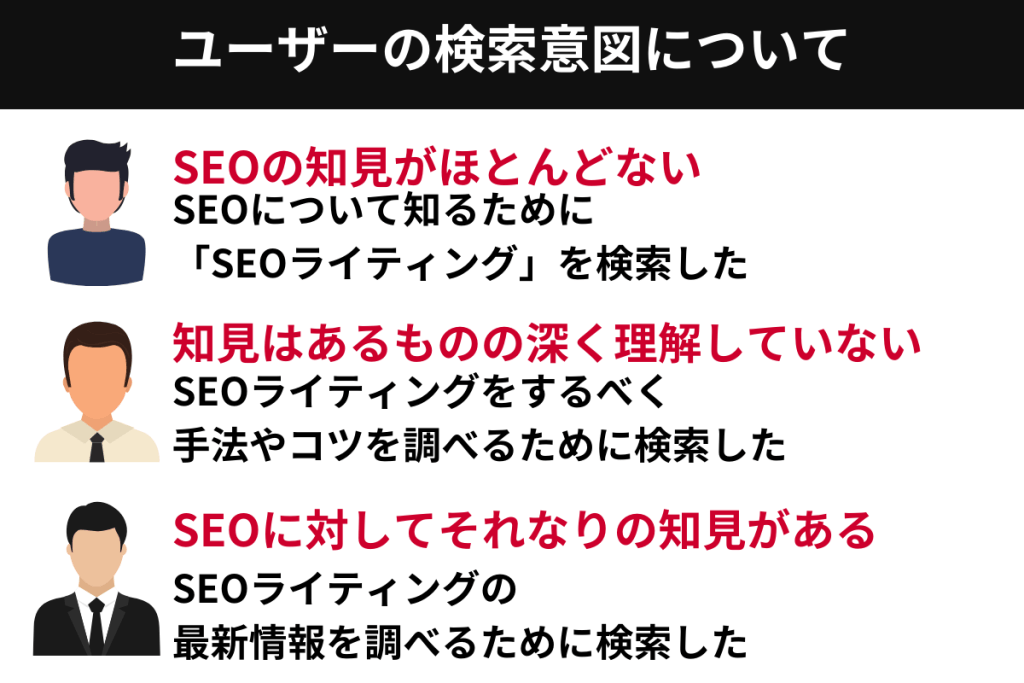

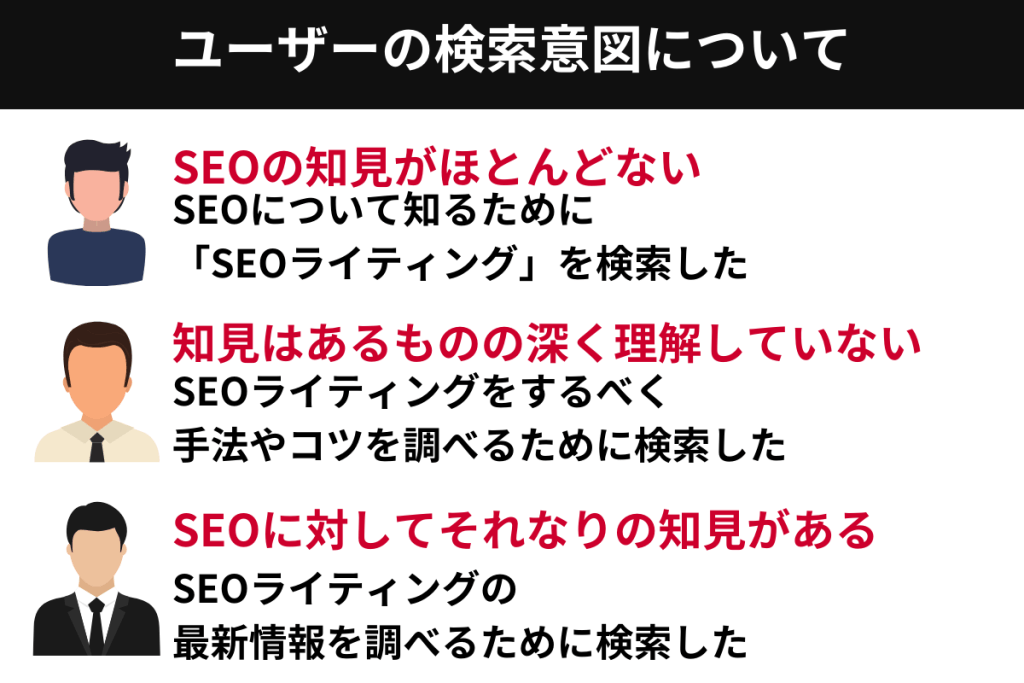

例えば、「SEOライティング」というワードで、ユーザーが検索するとします。

その場合、以下のような検索意図が推測できます。

SEOに関する知見の有無で、ユーザーが欲している情報は異なり、悩みに応じて情報を網羅しなければなりません。

しかし、検索意図を満たしているだけでは、評価されません。

先ほども触れたように、独自性がある情報を含めることも重要で、ユーザーを満足させることが大切です。

しかし、ここで注意したいことが、独自性がある情報を含めすぎないことです。

あくまでも、検索意図を満たすことを考えた執筆を基本とし、独自性がある情報は2~3割程度にすることをおすすめします。

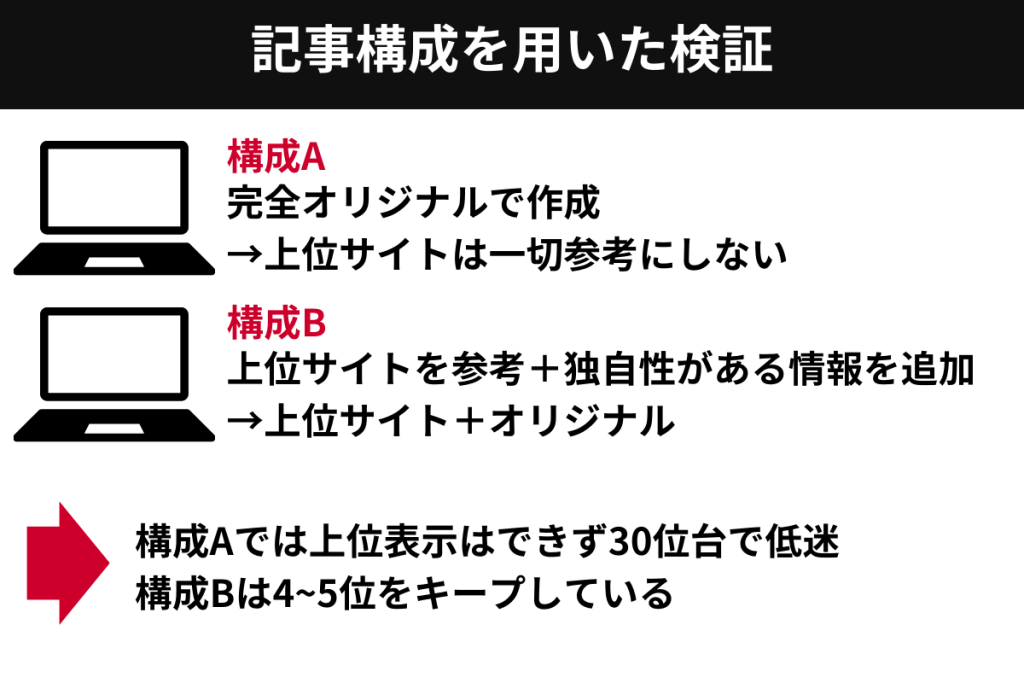

100%オリジナルの構成と、上位サイトを参考にして作成した構成で検証したので、あわせて紹介します。

ドメインパワーなどは同じで、いずれも同一キーワードで執筆した結果です。

100%オリジナルの構成は、上位表示はできず30位台でキープしましたが、上位サイトを参考にしつつオリジナルを追求したコンテンツでは、4~5位をキープしています。

そのため、独自性がある情報を入れることも大切ですが、入れすぎるとマイナス評価になることも念頭に置いておきましょう。

SEOで上位表示される記事とされない記事の例

SEOで上位表示される記事とされない記事には、それぞれ特徴があります。

そこで今回は、それぞれの特徴を画像にしてまとめたので、執筆する前の参考にしてください。

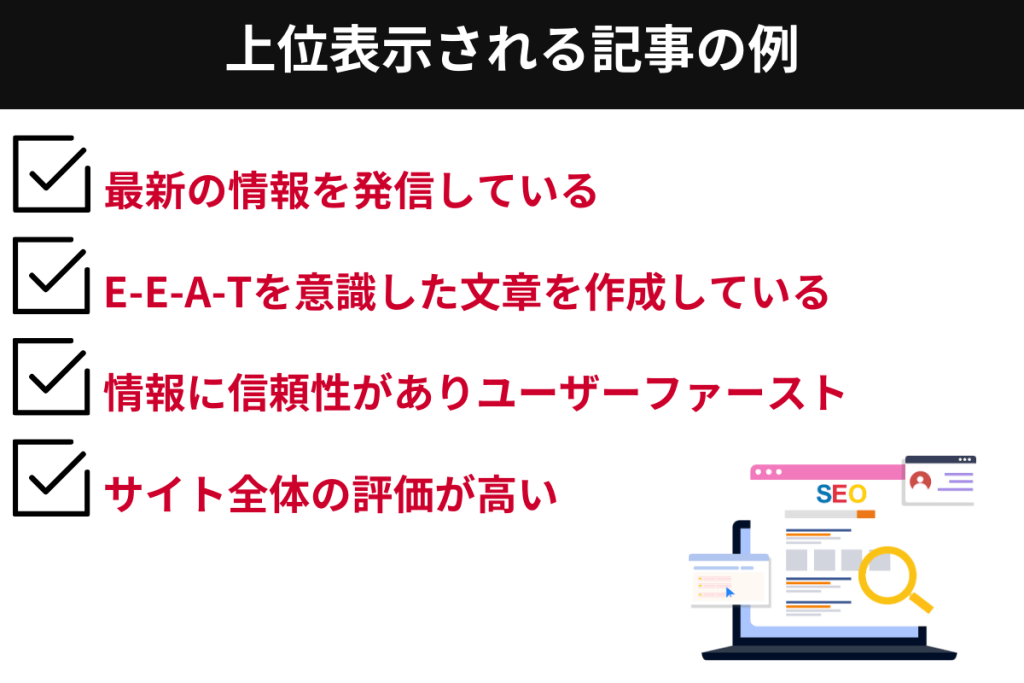

上位表示される記事の例

SEOで上位表示される記事には、それぞれ特徴があります。

記事を執筆する前に、特徴を把握しておきましょう。

SEOで上位表示される記事は、ユーザーファーストで最新の情報を発信しています。

また、E-E-A-Tを意識して文章を作成しています。

Googleは、質が高い記事やコンテンツを評価する傾向にあり、Google検索セントラルでは、以下のような見解を述べていました。

AIが生成するコンテンツは検索で上位に表示されますか?

引用元:Google検索セントラル

AI を使用したからといってランキングに関して特別なメリットがあるわけではありません。有用、有益なオリジナル コンテンツで、E-E-A-T の基準を満たすものは、検索で上位に表示される可能性が高くなります。作成方法ではなく、内容が評価の対象となります。

こちらは、AI生成コンテンツに対してのGoogleの見解です。

AI生成だからと言って検索上位に表示されるわけではなく、AIを活用してもE-E-A-Tを満たしている記事なら上位表示されるとのこと。

作成方法や書き手に限らず、内容が評価の対象になるとのことなので、上位を獲得するためには内容を充実させた記事を執筆することが大切です。

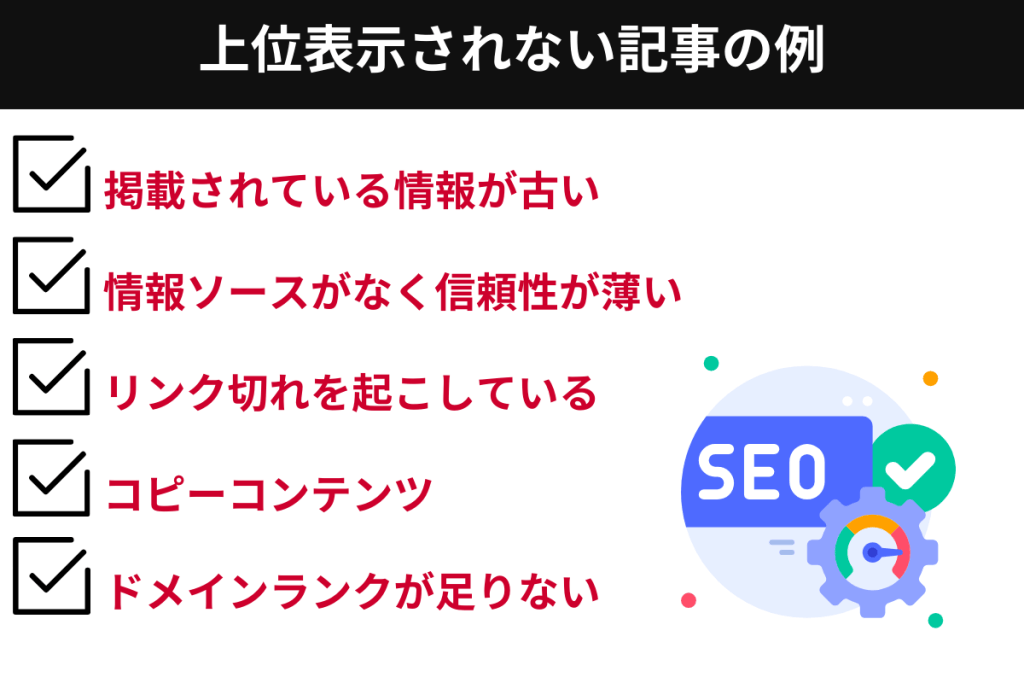

上位表示されない記事の例

記事を執筆しても、なかなか上位表示されないことがあります。

多くの場合対策をして解決するので、原因を把握しましょう。

具体的には、以下の例が挙げられます。

SEO記事が上位表示されるには、最新の情報である必要があります。

また、執筆する際は情報ソースを明確にして、信頼性を重視しなけれなりません。

そして、執筆した記事はコピペチェックツールを使って、コピペ率をチェックしましょう。

コピーコンテンツと判断されてしまうと、上位表示は期待できません。

どのような対策をしても、上位表示されない場合は、そもそもドメインランクが足りない可能性があります。

ドメインランクとは、ドメインを数値化したものであり、スコアが高いほど評価を受けやすいです。

| ドメインパワーの数値 | 目安 |

| 0~10 | 新規ドメイン サイト運営初期 |

| 10~20 | 徐々に上位表示され始める |

| 20~40 | ミドルキーワードで上位表示が狙える |

| 40~60 | 競合が高いキーワードでも上位表示が狙える |

| 60~90 | ビッグワードでの上位表示が狙える |

| 90以上 | 認知度が高いプラットフォーム (例:Google、Yahoo!など) |

こちらは、ドメインランクの目安で、新規ドメインの場合は0~10スコアに分類されます。

この場合、ロングテールキーワードでしか上位表示は厳しく、ミドルキーワードやビッグワードではインデックスされても50~70位を低迷します。(対策方法にもよりますが…)

どれだけ対策をしても上位を獲得できない方は、ドメインランクにも目を向けましょう。

また、弊社では、ドメインランクをアップする施策を実施しています。

被リンク施策のほかに、コンテンツSEOや内部対策をすることで、サイト全体の評価を高めてスコアアップを目指します。完全成果報酬型であり、スコアが上がるまでは報酬は発生しません。以下のページにて詳細をまとめているので、ご参照ください。

関連記事>>ドメインパワーを上げる10個の施策を紹介 | 目安や平均・上がらない場合の対策は?

SEO記事を作成する前に意識したい7つのこと

SEO記事を作成する際、執筆前にいくつか意識したいことがあります。

それぞれ紹介すると、以下のとおりです。

- 検索キーワードのクエリについて知る

- 上位表示を狙うSEOキーワードを調べる

- ジャンルやキーワードで上位が獲得できるのかリサーチする

- 対策キーワードを選定する

- ボリュームやクエリに応じてキーワードを分類する

- ターゲティングを明確にする

- 必要に応じて監修者・専門家を立てる

現代のSEOは、ただ執筆するだけでは通用しなくなりました。

リサーチを徹底したり、権威性を意識した記事執筆をしたりするなど、テクニカルなSEOが要求されるので、執筆前の参考にしてください。

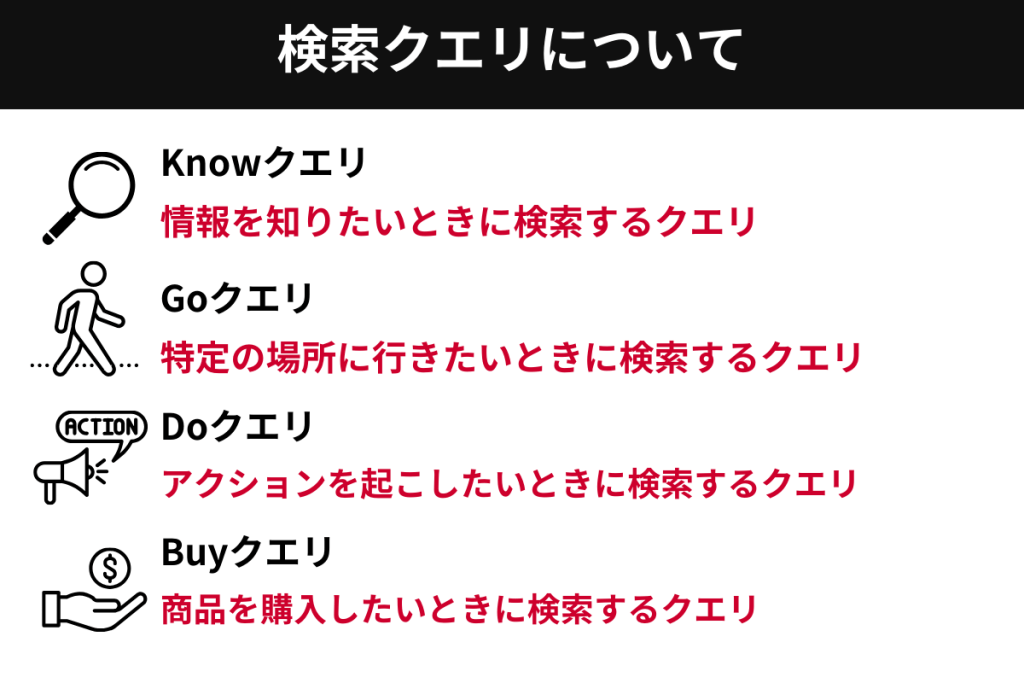

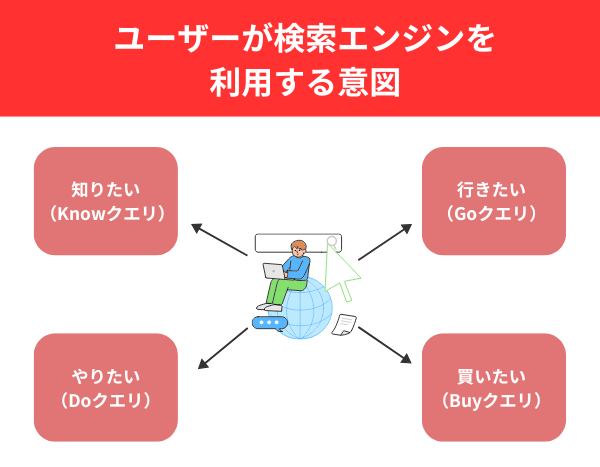

検索キーワードのクエリについて知る

ユーザーが検索するキーワードは、4つに分類されます。

検索クエリとして分類でき、対策キーワードと検索結果から、クエリを把握することが大切です。具体的には、以下のとおりです。

情報を知りたい人が検索する「Knowクエリ」では、「○○とは」「○○評判」などのキーワードが一般的で、ユーザーの悩みを解決する情報を提供する必要があります。

次に、行動に直結する「Goクエリ」。「○○行き方」「○○場所」などのキーワードで、ユーザーがどこかに行く際に検索します。

「Doクエリ」は、行動(アクション)による検索クエリです。「○○見積り」「○○費用」「○○相談」などのキーワードが挙げられます。

最後に、購買意欲に直結する「Buyクエリ」。商品を購入したり、検討したりする際に調べるクエリで、商品名やジャンル名などで検索されます。

これらのクエリを把握しておくことで、検索意図から逸脱しない執筆が可能です。

上位表示を狙うSEOキーワードを調べる

SEO記事を執筆する場合、上位表示を狙うキーワードを調べる必要があります。

対象となるキーワードを、ツールを使って洗い出し、検索ボリュームやキーワードの目的を把握しましょう。

なかでもおすすめできるツールは、以下のとおりです。

- Googleサーチコンソール

- キーワードプランナー

- ラッコキーワード

- SEMRUSH

- Ahrefs

無料で利用できるものから、有料登録が必要なものまでさまざまです。

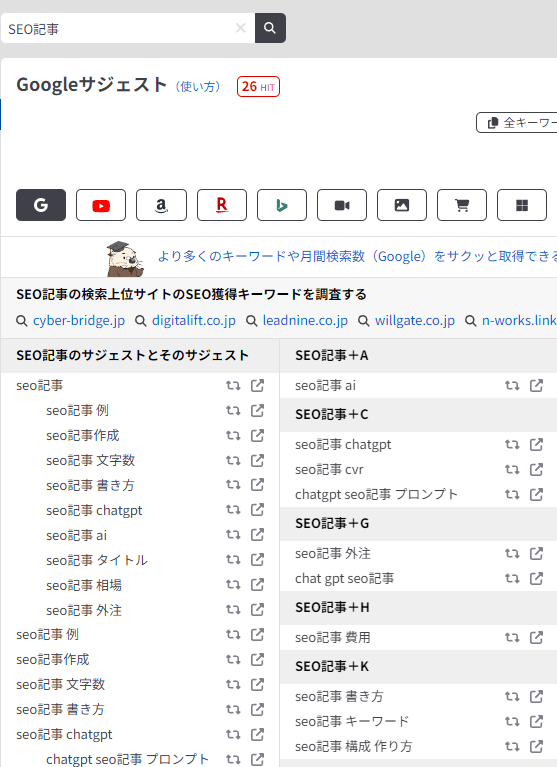

無料ツールを使って選定する場合は、ラッコキーワードがおすすめできます。

検索ボックスに、対策キーワードを入力すると、サジェストキーワードや関連キーワードが表示されます。

試しに、「SEO記事」で調べると、以下のキーワードが出てきました。

一覧で表示されるキーワードは、CSV形式にてダウンロードできるので、リサーチの一環として保存しましょう。

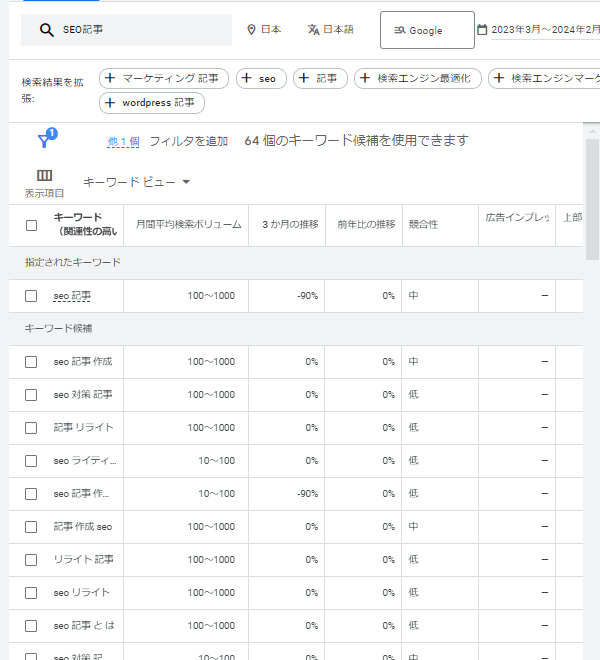

ラッコキーワードで対策キーワードの候補を見つけたら、どのくらいの検索ボリュームがあるかを調べる必要があります。

無料ツールを使うなら、Googleのキーワードプランナーを使用しましょう。

こちらは、リスティング広告を出稿する際のツールですが、ざっくりとした検索ボリュームを把握できます。「SEO記事」というワードの場合、検索ボリュームは100~1,000と表示されました。

ざっくりとしたデータしか表示されないので、詳細のボリュームを調べたい場合は、有料ツールを使いましょう。

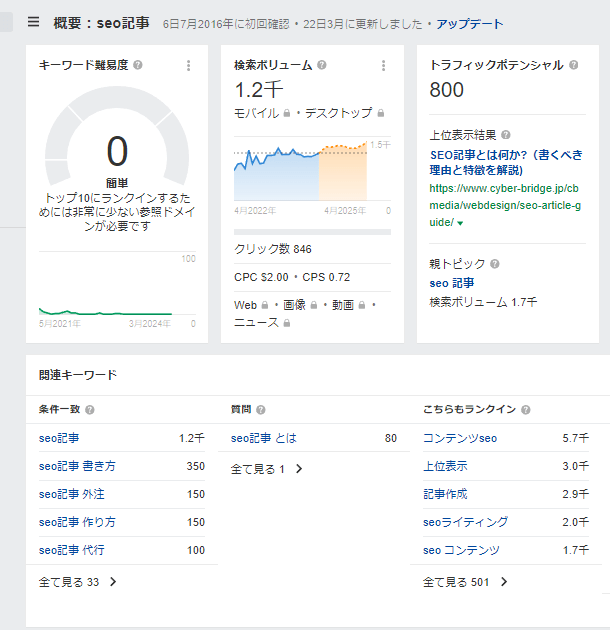

Ahrefsを使って、詳細の検索ボリュームを調べた結果、「SEO記事」というワードの検索ボリュームは、月間1,200件でした。

このようにツールを駆使することで、質が高いキーワード選定ができます。

サイトの運営方針に合わせて、ツールを使うかどうかは判断しましょう。

ジャンルやキーワードで上位が獲得できるかリサーチする

SEOで上位が獲得できるかどうかは、コンテンツやサイト全体の評価によって決まります。

そのほかにも、競合の多さやコンテンツの質を含めた、相対的評価によって決まるため、事前に確認しておく必要があります。

上位表示ができるかどうかは、以下の2つの要素から判断しましょう。

- ドメインランク

- 関連ジャンルの記事保有数

まずチェックしたいのが、ドメインランクです。

ドメインランクは、ドメインをスコア化したものであり、高いほど上位が獲得しやすくなります。

記事を執筆する前に、自社サイトと競合サイトのドメインランクを調べましょう。

上位表示されているサイトが、自社のランクと同等の場合は、上位表示が見込める場合があります。

しかし、ランクが30~40以上離れている場合は、競合サイトのほうが優先的に表示されるため、執筆をしただけでは上位委表示が難しいです。

また、競合サイトの関連ジャンルの記事保有数についてもチェックしたいところ。

例えば、「SEO記事」というキーワードで執筆する場合、競合サイトのカテゴリやタグを確認して、どれくらい記事が入っているかを確認します。

記事保有数が多ければ、トピッククラスターを作成していたり、内部対策をしていたりするため、自社サイトでも同等数入れる必要があります。

しかし、記事保有数が少ない場合は、少ないコンテンツ数で上位表示が目指せます。

効率よくコンテンツを作成する意味でも、事前のリサーチは重要です。

対策キーワードを選定する

上位表示できそうなら、対策キーワードを選定しましょう。

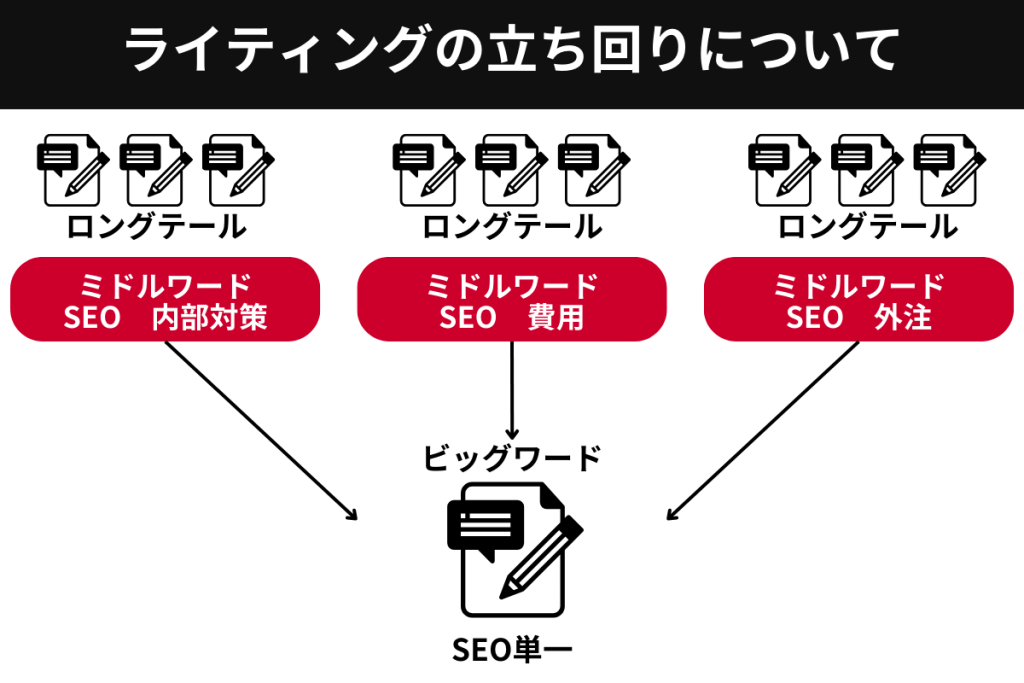

ある程度ドメインランクが高ければ、ビッグワードから執筆してもよいですが、最初のうちはミドルキーワードやロングテールキーワードで執筆することが大切です。

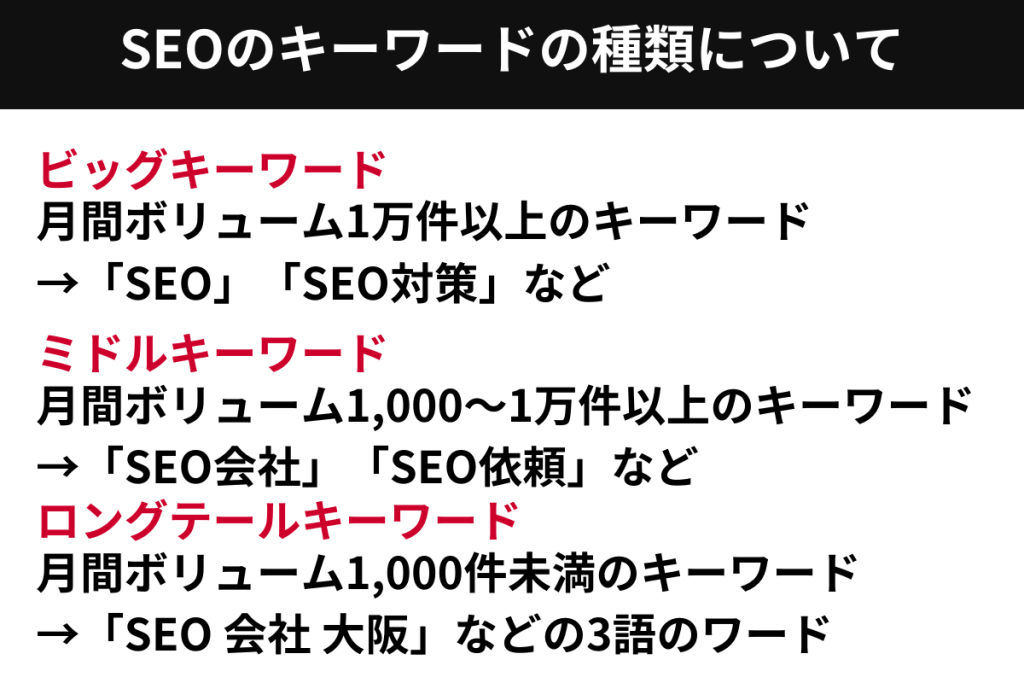

SEOにおけるキーワードは、このように分類されます。

ビッグキーワードは、検索ボリュームが多く上位表示でアクセスが期待できる分、上位獲得の難易度は高いです。

一方、ミドルキーワードやロングテールキーワードは、ドメインランクが低くても、上位表示が可能です。

そのため、執筆する流れとしては、大元となるキーワードを選定して、そこから派生したミドルキーワードやロングテールキーワードを執筆しましょう。

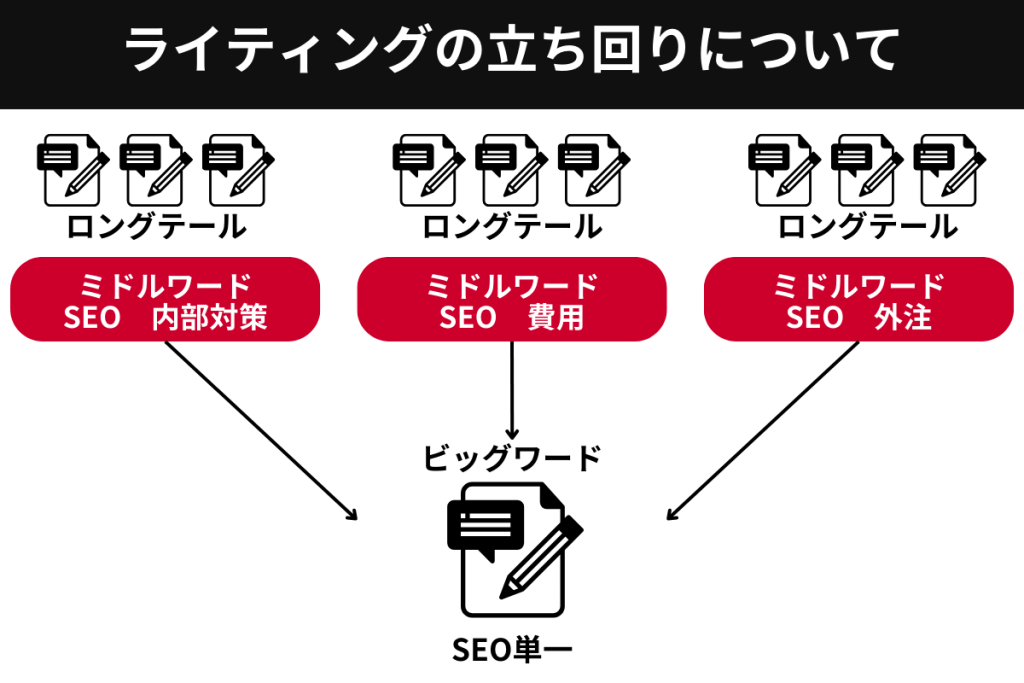

SEO単一で上位を獲得する場合、ロングテールキーワードやミドルキーワードで執筆して、最終的にビッグワードの順位を押し上げましょう。

関連記事(ミドルワード・ロングテールワード)で上位を獲得して、ビッグワードにリンクを流すことによって、リンク先の記事が評価され、順位が上がります。

関連記事で上位を獲得すると、サイト全体の評価も高まるため、ビッグワードで記事を書いたときに上位を獲得しやすくなります。

ボリュームやクエリに応じてキーワードを分類する

キーワード選定をしたら、ボリュームやクエリに応じて分類していきます。

その際は、以下の流れを意識して分類しましょう。

- 軸になるキーワードを設定する

- 軸キーワードのビッグワードと関連キーワードをまとめる

- 網羅性を意識するため悩みから関連キーワードを派生させる

- 競合サイト以上にコンテンツを充実させる

この流れを意識すると、執筆する際にスムーズです。

「SEO」というカテゴリで、キーワードを実際に分類したので、以下を参考にしてください。

| 軸キーワード | かけ合わせキーワード | 月間検索数 | キーワードの分類 |

| SEO | 外注 | 43,000 | ビッグキーワード |

| 問い合わせ | 42,000 | ビッグキーワード | |

| 費用 | 20,000 | ビッグキーワード | |

| とは | 14,000 | ビッグキーワード | |

| 内部対策 | 3,100 | ミドルキーワード | |

| 外部対策 | 2,100 | ミドルキーワード |

軸キーワードのSEOは、月間77,000件検索されています。

そのため、競合も多く上位表示をする場合は、相当なコンテンツ数とドメインランクが必要です。

関連キーワードを派生させて、ほかのビッグキーワードやミドルキーワードで、上位表示を目指しましょう。

ターゲティングを明確にする

キーワードをまとめた後は、どのようなユーザーに向けて記事を書くかを明確にします。

ターゲティングを明確にすることで、執筆する際に訴求がしやすくなったり、記事の方向性をぶれずに執筆できたりします。

その際意識したいことが、ユーザーの検索意図を把握することです。

例えば、「SEOライティング」というキーワードで執筆する際は、以下の検索意図が想定できます。

知見がある人とない人で分類され、どの人でも悩みを解決できるような網羅性があるコンテンツを作成することが大切です。

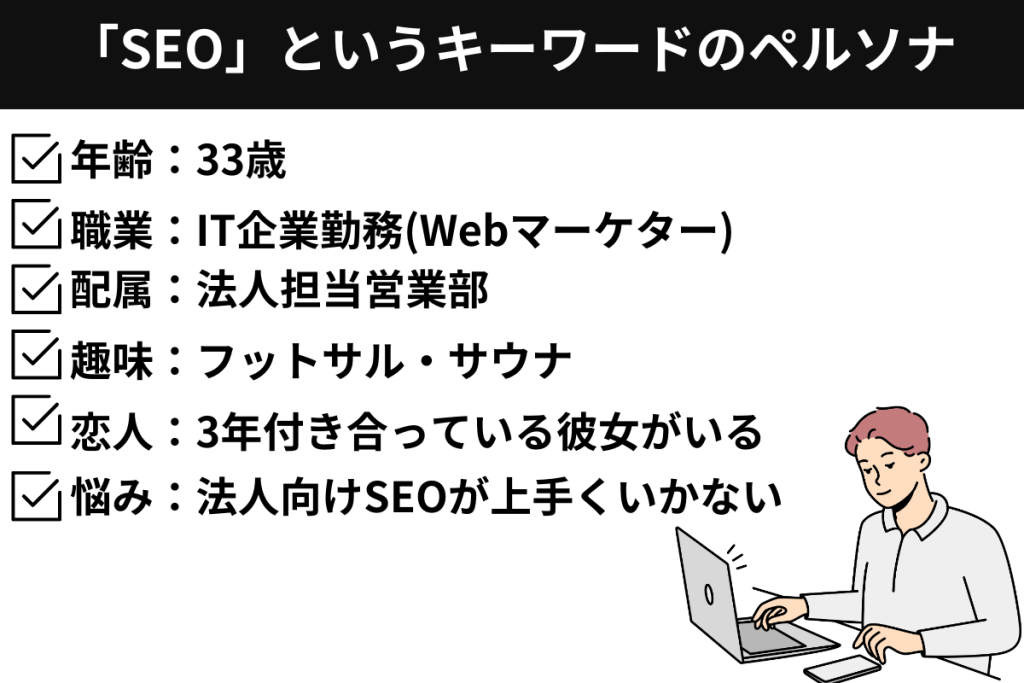

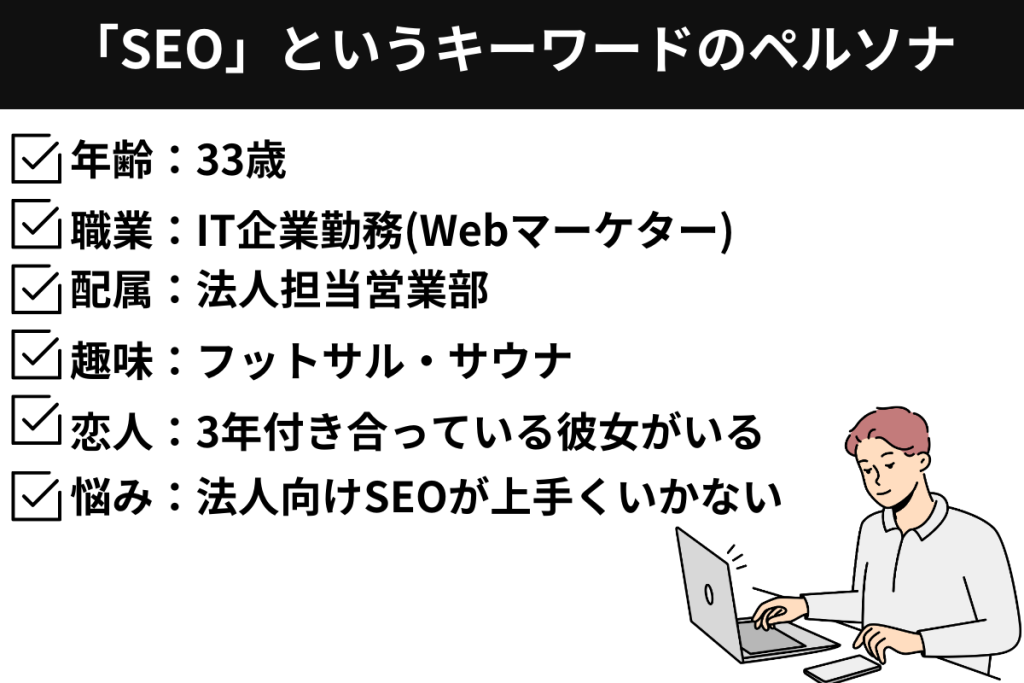

また、これらを踏まえたうえで、より具体的なターゲットを設定し、ペルソナまで作りましょう。

ペルソナとは、ターゲットをより細かく設定したものであり、属性を絞るほどユーザーのニーズや悩みが見えてきます。

ユーザーの悩みを的確に解決できれば、上位表示も目指せるので、執筆前に必ず設定しましょう。

必要に応じて監修者・専門家を立てる

Googleのアップデートの影響から、近年のSEOでは監修者や専門家を立てることが推奨されています。E-E-A-Tの考え方でいう、権威性にあたる部分です。

Googleは、「誰が書いたかよりも内容を充実させることが重要」としていますが、専門知識がある監修者や専門家が執筆したほうが、上位表示されます。

また、監修者や専門家も、ある程度そのジャンルに精通している人だと、より評価されやすくなります。メディアに出演していたり、SNSを中心に活動していて、知名度がある人なら発信内容に信用性があります。

ユーザーファーストを特に意識する必要がある近年のSEOでは、発信内容やサイトに信頼性を持たせることが重要です。そのためには、監修者や専門家の存在が必要不可欠と言えるでしょう。

また、弊社では信頼性や権威性を高めるうえでのオウンドメディア運用のコンサルを実施しています。SNS運用が重要視されている近年のSEOで、オウンドメディア運用は非常に重要です。

詳しい内容は以下のページでまとめているので、参考にしてください。

SEO記事を作成する具体的な手順

SEO記事を作成する際は、いくつか準備があります。

準備をしたうえで、作成することが重要で、以下の手順を意識しましょう。

- キーワードに応じてペルソナを立てる

- カスタマージャーニーを作成する

- 1~2の内容を踏まえて構成を作成する

- 執筆する

流れを把握しておくことで、SEO記事を作成する際のルーティン化ができます。

良質な記事を書く意味でも、それぞれ抑えておきましょう。

1.キーワードに応じてペルソナを立てる

まず、執筆する前に、対策キーワードに応じてペルソナを立てましょう。

キーワードの検索意図を把握して、ターゲットを設定したのちに、詳しいペルソナを設定していきます。

先ほども触れましたが、「SEO」というキーワードの場合、以下のようなペルソナになります。

年齢や職業、配属先などを明確にすることで、そのユーザーに向けた執筆が可能です。

内容が逸脱することなく、適切な訴求ができることから、執筆前に必ず設定しましょう。

2.カスタマージャーニーを作成する

ペルソナを設定したら、カスタマージャーニーを作成します。

カスタマージャーニーとは、潜在層から顕在層になるまでのプロセスを示したものです。

Webマーケティングで使われることが多いですが、SEOでも使用できます。

一般的には、以下の要素をもとに作成します。

- 認知・好奇心

- 検索・比較検討

- サイトへの来訪

- 勘考・検討

- 購入・登録

それぞれの項目に、ペルソナや行動パターンを設定しましょう。

カスタマージャーニーをもとに、構成を作成すると、検索からCVまでの流れを明確にできるのでおすすめです。

3.1~2の内容を踏まえて構成を作成する

キーワード選定をして、ペルソナを設定したら、いよいよ構成を作成します。

その際は、以下のことを意識して作成しましょう。

- ユーザーニーズを理解する

- 記事のゴールを設定する

SEO記事を執筆する際、構成は非常に重要な役割を果たします。

構成次第で、順位を大きく左右するといっても過言ではないので、それぞれ意識しましょう。

ユーザーニーズを理解する

構成を作成する際は、ユーザーニーズを理解する必要があります。

対策キーワードに対し、どのようなニーズでサイトに訪れているかを、箇条書きでもいいのでまとめるとよいでしょう。ニーズは、キーワードによって異なります。

また、ニーズについていまいちわからない人は、検索意図を考えましょう。

このように、ユーザーの検索意図は、知見によって異なります。

「SEOライティング」というキーワードは、トピッククラスターにもなり得るワードなので、網羅性がある記事を執筆することが大切です。

逆に、「SEOライティング やり方」という記事の場合は、やり方を知りたい人が対象なので、そのニーズに合わせた構成を作りましょう。

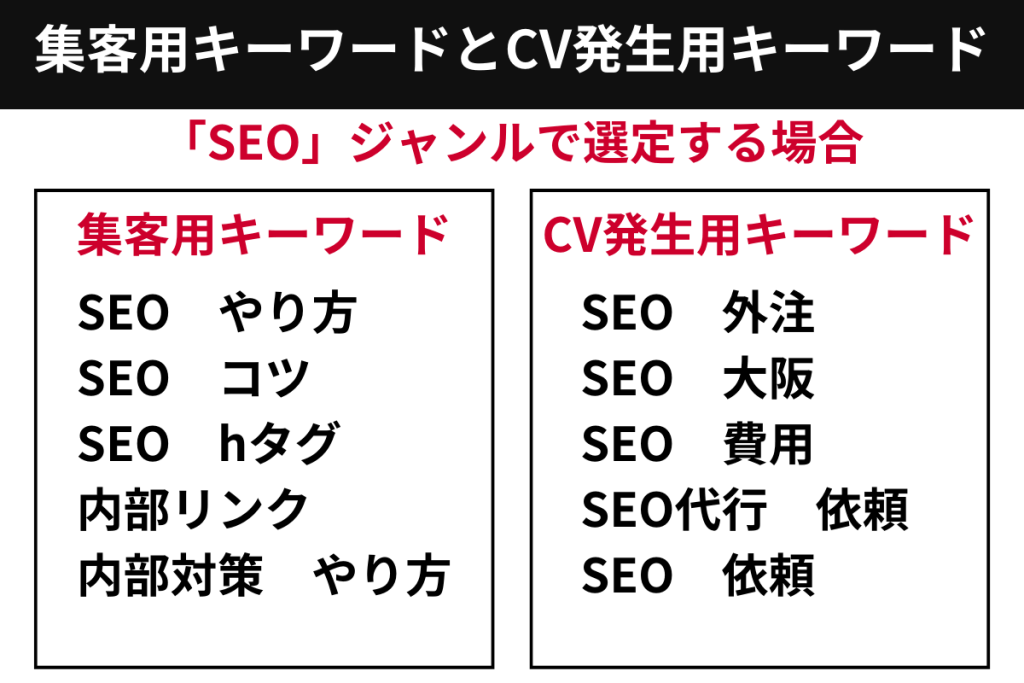

記事のゴールを設定する

記事構成では、記事のゴールを設定する必要があります。

執筆した後に、どのようなゴールを目指すのかを明確にしましょう。

具体的には、以下が挙げられます。

- サイトへの集客

- サービスへの登録

- サービスや商品の認知度向上

これらの目的に応じて、選定するキーワードも異なります。

集客用のキーワードとCV用のキーワードの例をまとめたので、以下を参考にしてください。

集客用のキーワードでは、やり方やコツなどノウハウ系のクエリですが、CV用のキーワードは、外注や費用などのBuy系のクエリになります。

これらを明確にしておくことで、記事の方向性が定まり、構成も作成しやすくなります。

5.執筆する

構成を作成したら、執筆に移りましょう。

後世に反映した内容を参考にしながら、記事を執筆していきます。

その際、以下の点に気を付けると、質が良いSEO記事が執筆できます。

- ユーザーにとって有益な情報を提供する

- 信頼性がある情報を提供する

- オリジナリティを出す

そのほかのコツや書き方については、記事後半で紹介しているので、参考にしてください。

また、SEOライティングについて詳しい内容を知りたい場合は、以下の記事でもまとめています。

質が高いライティングをしたい人は、合わせて参考にしてください。

SEOに強い記事の書き方・コツ

SEOに強い記事を書くためには、いくつかコツが必要です。

それぞれ紹介すると、以下のとおりです。

- コンテンツ作成に時間をかける

- 取り扱うテーマやジャンルを絞る

- ユーザーのニーズに応じた記事を作成する

- トピッククラスターを作成する

- 既存記事をまとめて内部リンクを貼る

SEOでは、ライティングも重要ですが、ただ記事を書くだけでは上位を獲得できません。

トピッククラスターを作成したり、内部リンクを作成したりと、それぞれ対策をすることが大切です。

コンテンツ作成に時間をかける

SEOに強い記事を書くなら、コンテンツ作成に時間をかけましょう。

内部対策や外部対策など、そのほかの要素で上位を獲得する方法もありますが、ライティングの基礎ができていないと、上位は獲得できません。

その際は、上位表示をする計画を練ったうえで作成することが大切で、以下のことを意識するとよいでしょう。

- ユーザーのニーズを理解する

- 必要な情報を必要な量だけ提供する

- 読者満足度が高い記事を作成する

近年のSEOでは、ユーザーファーストな記事が求められています。

検索キーワードに対して、的確に悩みを解決し、必要な情報を必要な量だけ提供しましょう。

そして、読者が満足できるような記事を作成することが大切です。

構成作成前のリサーチや、実際に構成を作成する時間、執筆する時間を含めると、1本10,000文字程度の記事で20時間程度はかかります。

コンテンツSEOについての詳しい概要については、以下の記事でまとめています。

取り扱うテーマやジャンルを絞る

SEO記事で上位を獲得するためには、テーマやジャンルを絞る必要があります。

複数のジャンルを並行して行うよりも、一つのジャンルに特化したメディアを作成し、ある程度成果が出てきたら、横展開するとよいでしょう。

テーマやジャンルに関しては、取得するドメインや運営するサイトによって決めましょう。

弊社のドメインの場合、ITジャンルやWeb広告、SEO関連の記事が上がりやすいため、記事を執筆する場合は、SEMやSEOをメインに執筆しています。

ECサイトのドメインを使用する場合は、販売している商材に合わせると評価されやすくなります。(例:化粧品を販売している→美容系のメディアなど)

ユーザーのニーズに応じた記事を作成する

対策キーワードを設定してSEO記事を執筆することも重要ですが、ユーザーニーズを把握して、そのニーズに合わせてキーワードを選定し、記事を作成する方法もあります。

例えば、「SEO」というジャンルでは、以下のようなニーズが考えられます。

- SEOの基礎を知りたい

- SEOのテクニックを知りたい

- SEOの最新情報を知りたい

SEOに知見がない人に向けて発信する情報は、基礎的な内容です。

キーワードの例を挙げると、「SEOとは」「SEO やり方」などになります。

また、ユーザーニーズから逆算してキーワードを選定すると、競合サイトで書かれていない記事の執筆も可能です。

競合が少ないジャンルで記事を書くことによって、ドメインランクが低いなかでも上位表示できることから、新規ドメインでも太刀打ちできます。

そのため、検索ボリュームだけを判断基準にするのではなく、ニーズを考えたうえでキーワードを選定するとよいでしょう。

トピッククラスターを作成する

SEO記事を執筆する流れはさまざまですが、メインコンテンツを作成して、派生するキーワードで作成して、内部リンクを飛ばすというやり方が一般的です。

この場合、内部リンクを飛ばすメイン記事のことを、トピッククラスターと呼びます。

最終的な目標を、「SEO単一ワードで上位を獲得」としている場合、メインコンテンツのSEOというワードをまず作成します。

必要な情報を網羅するトピッククラスターは、数万文字のボリュームになることが多いです。

そして、メインコンテンツを作成したら、派生するミドルワードでコンテンツを作成します。

この場合、「SEO 内部対策」「SEO 費用」などが具体例です。

執筆が終わったら、メインコンテンツからは、ミドルワードへの内部リンクを、ミドルワードからはメインコンテンツへの内部リンクを貼りましょう。

こうすることで、記事を閲覧したユーザーはサイトを回遊しやすくなります。

また、Googleもクローリングしやすくなり、SEO記事としての評価も高まります。

SEO記事で上位を獲得するうえでのルール

SEO記事で上位を獲得するためには、いくつかルールがあります。

ルールを守ってライティングをすることで、上位を獲得できるようになります。

具体的なルールは、以下のとおりです。

- E-E-A-Tを意識したライティングをする

- 独自性を意識する

- タイトルやディスクリプションに対策キーワードを含める

- 可読性が高いリード文の作成

- 対策キーワードを各hタグに入れる

- PREP法を意識したライティング

- 画像やイラストを使って読みやすくする

- 文字数を意識したライティングをする

- 共起語を記事に含める

これからライティングをしようと思っている人は、それぞれ参考にしてください。

E-E-A-Tを意識したライティングをする

Googleは、検索ガイドラインの一つとして「E-E-A-T」という考え方を推奨しています。

E-E-A-Tに優れたコンテンツを作成することで、上位表示されるSEOが、近年のやり方です。

「経験」「専門性」「権威性」「信頼性」を満たしたコンテンツやサイトは、Googleから高い評価を受けます。また、Google検索セントラルでは以下のような記載もありました。

E-E-A-T 自体はランキングに直接影響する要因ではありませんが、E-E-A-T が優れているコンテンツを特定できる要素の組み合わせを使用することは有効です。たとえば、Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。

引用元:Google検索セントラル

E-E-A-T自体がランキングに影響することはないものの、E-E-A-Tに優れたコンテンツを作成することで、上位表示されやすくなるとのこと。

YMYLジャンルなど信頼性や権威性が優遇されるジャンルでは、特に意識する必要があります。

独自性を意識する

SEO記事では独自性がある情報も重要です。

執筆者しか表現できないことを、独自性がある情報として提供することで、競合記事との差別化につながり、Googleから高い評価を受けやすいです。

E-E-A-Tに関連して説明すると、「Experience(経験)」が該当します。

こちらは、執筆者の経験が反映され、Googleでは以下のように回答しています。

実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。

引用元:Google検索セントラル

体験談や経験談、口コミ評判などが例です。

また、執筆者自身が体験したコンテンツも優遇されるようにもなっています。

独自性を生かしたコンテンツは、他の記事にはないオリジナルを追求できるため、ユーザーとしても飽きずに読み進められます。

可読性を高める意味でも、適時独自性がある情報を含めるとよいでしょう。

タイトルやディスクリプションに対策キーワードを含める

タイトルタグは記事単位で設定することが原則で、検索結果に表示されるタグということもあり、Googleに認識させるために設定する必要があります。

また、ユーザーからクリックされるためにも設定が必要で、検索したキーワードとの関連性を示すためにも、対策キーワードを入れるようにしましょう。

「SEO記事」という記事を執筆する場合、「SEO記事の作り方は?」できる限り左詰めに、キーワードを入れることが大切です。

また、ディスクリプションについても対策キーワードを含めましょう。

ユーザーが検索したときに、ディスクリプションを見ただけで内容がわかるように設定します。

可読性が高いリード文の作成

SEO記事では、ファーストビューが可読性に大きく影響します。

その際に重要になってくるのが、リード文です。

リード文は、これから説明する記事がどのような内容なのかを示す目的で作成します。

その際、以下の内容を含めることで、ユーザーの直帰率を下げられます。

- ユーザーの悩みに共感する

- 解決策を先に提示しておく

- 記事で紹介する内容を含める

サイトに訪れたユーザーは、何かしらの悩みを解決しようと思って記事を閲覧します。

そのため、まずはユーザーの悩みを提示して共感しましょう。

その後、「悩みを解決するには○○という対策があります」と、解決策を提示します。

その解決策を実行するために、詳しく概要を紹介するという流れにすると、可読性が高まり離脱率も下がります。

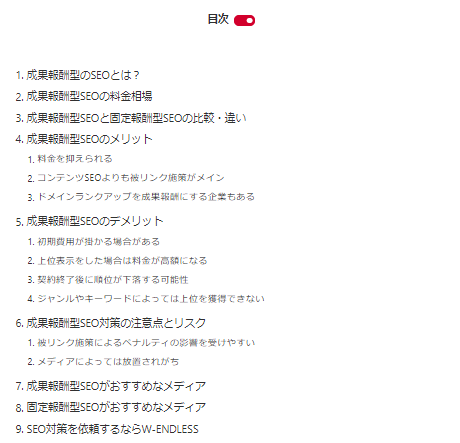

対策キーワードを各Hタグに入れる

SEOに強い記事を作成する場合は、文章中に対策キーワードを入れる必要があります。

これは、見出しも同様で、hタグには極力対策キーワードを入れるようにしましょう。

こちらは、弊社が執筆している記事の見出しです。

関連キーワードや、再検索キーワードを見出しに含めた見出しを作成しています。

この場合「成果報酬型SEO」が対策キーワードなので、h2タグには必ず対策キーワードを入れるようにしています。

タグ別のキーワードの入れ方をまとめると、以下のとおりです。

- h1タグ:見出しにつき1つだけ入れる

- h2タグ:タグごとに対策キーワードを設定する

- h3タグ:小見出しに分類されるため不自然にならないレベルで入れる

主に対策キーワードを入れるのは、h2タグです。

h3タグには、関連キーワードや共起語を入れると、情報が網羅できます。

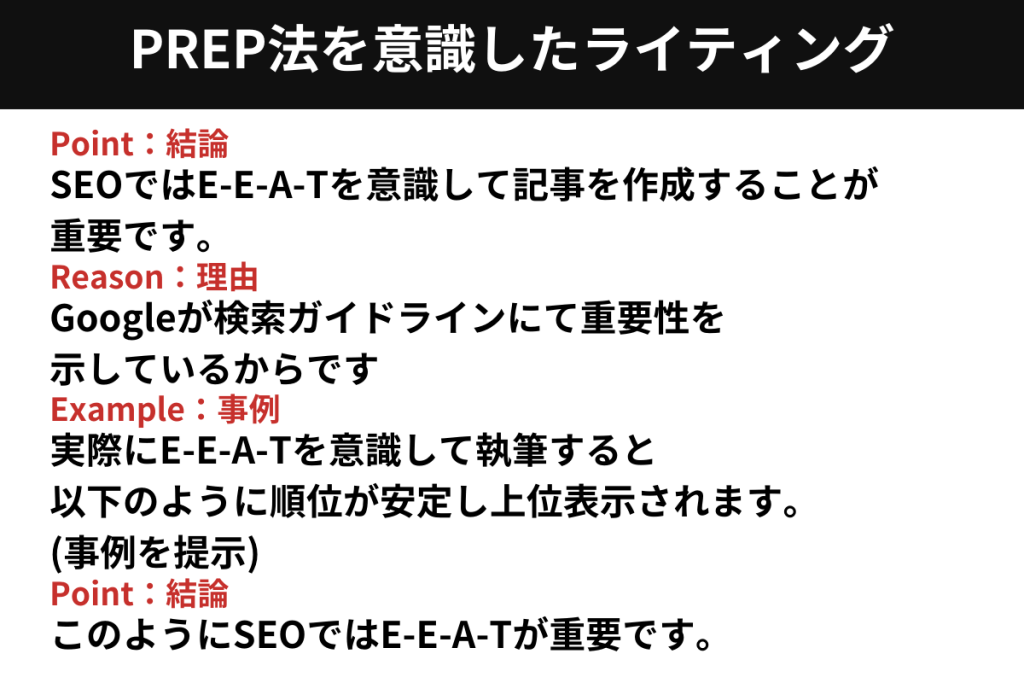

PREP法を意識したライティング

SEO記事では、情報を伝わりやすくするように、PREP法を用いてライティングしましょう。

悩みを解決したいユーザーは、抱えている疑問に対しての答えを求めています。

だらだら執筆するよりも、結論を先に提示したほうが、可読性は上がります。

PREP法は、以下のように構成されています。

- Point:結論

- Reason:理由

- Example:事例

- Point:最初の結論

まずは結論を提示して、その結論に対する理由を説明します。

その後に、事例をいくつか提示して、最終的に結論で締める文章構成です。

例として、「SEOではE-E-A-Tを意識して記事を作成することが重要」という文章を、PREP法で作成したので、以下を参考にしてください。

先に結論を提示し、理由を説明します。

その後、なぜE-E-A-Tが重要なのかという事例を説明して、結論で締めくくります。

しかし、すべての文章にPREP法を使うと鬱陶しくなるので、ほどほどに使うことが大切です。

画像やイラストを使って読みやすくする

SEO記事で評価されるためには、可読性の高さや離脱率の低さが大きく関係します。

可読性が低い記事は、評価されづらく、上位表示も目指せません。

一方で、多くの人が最後まで読む記事は評価も高く、上位表示が期待できます。

その際に意識したいのが、画像やイラストを使うことです。

テキストだけの文章では、ユーザーが離脱しやすいです

そのため、以下のような方法を使って、記事を読み進めやすくしましょう。

- インフォグラフィックを用いる(例:図解やチャート画像など)

- スクリーンショットを使う

- H2タグにアイキャッチを設定する

記事に関連した画像を追加することで、ユーザーは飽きずに記事を読み進められます。

共起語を記事に含める

SEO記事では、網羅性があるコンテンツを作ることも重要です。

そのうえで、共起語を含めたライティングをすると、網羅性がある記事が執筆できます。

共起語とは、対策キーワードと合わせて使用されるキーワードのことです。

「SEO」というワードの場合、以下のようなワードがあげられます。

- SEOとは

- 費用

- 外注

- やり方

- コツ

- テクニック

昔に比べると、共起語はそこまで重視されていませんが、記事に含めることでユーザーにとって適切な情報を提供できるため、評価されやすくなります。

そのため、キーワード選定の時点で、共起語まで調べて構成に反映するとよいでしょう。

SEO記事を作成する際にやってはいけないこと

ここでは、SEO記事を作成する際にやってはいけないポイントについて解説します。

特に初心者が陥りやすいミスを中心に取り上げていますので、参考にしてください。

キーワードの過剰な詰め込み

キーワードの過剰な詰め込みは、SEO対策において避けるべき手法です。

なぜなら、キーワードを不自然に繰り返すと、文章の読みやすさが損なわれ、ユーザー体験が悪化するからです。

また、Googleはこのような行為をスパム行為とみなし、ペナルティを課す可能性があります。

具体例として、「渋谷の歯科医院をお探しなら、渋谷で評判の〇〇歯科医院へ。」といった文章があります。

このように、同じキーワードを不自然に繰り返すと、読み手にとってわかりづらく、不快感を与える可能性があります。

したがって、キーワードの過剰な詰め込みは避け、自然な文脈でキーワードを使用し、ユーザーにとって有益な情報を提供するようにしましょう。

コピーコンテンツの作成

コピーコンテンツの作成は、SEO対策において絶対に避けるべき行為です。

その理由は、Googleがオリジナル性の高いコンテンツを評価する一方で、コピーコンテンツを低品質とみなすためです。

コピーコンテンツが多いと検索順位が下がり、最悪の場合、検索結果から除外されるペナルティを受ける可能性があります。

また、他サイトの内容を無断で使用すれば著作権侵害となり、法的トラブルに発展するリスクもあります。

不安な場合はコピペチェックツールを活用し、他サイトとの重複がないか確認しましょう。

同じ内容の記事を多数作成する

同じ内容の記事を多数作成することは、SEO対策としてやってはいけません。

その理由は、Googleが重複コンテンツを嫌うからです。

同じ内容の記事が複数存在すると、検索エンジンはどの記事を表示すべきか判断できず、結果としてサイト全体の評価を下げてしまいます。

具体例として、旅行サイトで複数の都市を紹介する際に、ほぼ同じ内容で別々のページを作成するケースがあります。これは重複コンテンツとみなされ、SEOにとってマイナスになります。

- 定型文の使用を控える

- 対策キーワードとコンテンツをリスト化し、類似コンテンツを作らないようにする

- canonicalタグを使用して正規URLを指定する

- noindexタグを使用して特定のページをインデックスから除外する

- 類似コンテンツを統合する

したがって、SEO対策を行う際は、同じ内容の記事を多数作成するのではなく、ユーザーにとって価値のある独自のコンテンツを作成することが重要です。

ユーザーの検索意図を無視して関連しない内容を書く

SEO記事作成において、ユーザーの検索意図を無視して関連しない内容を書くことは、絶対に避けてください。

なぜなら、これはユーザー体験を損ない、検索エンジンからの評価が下がる可能性があるからです。

具体的には、例えば「ダイエット方法」について検索しているユーザーに対して、突然「最新のスマートフォン情報」を提供するようなケースが挙げられます。

このような無関係な内容は、ユーザーを混乱させ、サイトの信頼性を低下させてしまいます。

また、検索エンジンのアルゴリズムは、ユーザーの意図に沿った適切なコンテンツを高く評価します。

このように、関連性のない内容を書くことで、検索順位が下がり、せっかく作成した記事が読まれにくくなってしまう恐れがあります。

SEO記事が上位表示されない時のチェックポイント

ここでは、SEO記事が上位表示されない原因を解消するための「3つのチェックポイント」をご紹介します。

- ページが正しくインデックスされているか確認する

- 狙うキーワードが適切かどうか確認する

- 上位表示されている競合記事と比較して、情報量や質が劣っていないか確認する

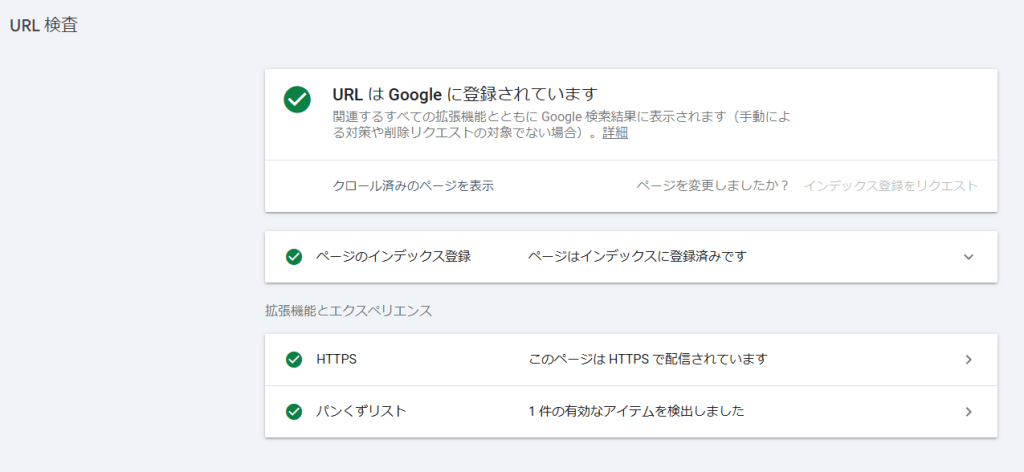

ページが正しくインデックスされているか確認する

ページが正しくインデックスされているか確認する方法は、主に2つあります。

Google Search Consoleの「URL検査」機能を使う方法です。これが最も正確で信頼できる方法です。

Search Consoleにログインし、確認したいページのURLを入力すると、インデックス状況が表示されます。

また、Google検索で「site:確認したいページのURL」と入力する方法があります。

これは簡易的な確認方法ですが、Search Consoleを使わずに手軽に確認できるメリットがあります。

これらの方法を使って、定期的にインデックス状況を確認することが大切です。

インデックスされていない場合は、noindexタグの誤設定やrobots.txtの問題など、技術的な要因を調べる必要があります。

狙うキーワードが適切かどうか確認する

適切なキーワードを選ばないと、せっかく記事を書いても上位表示されず、努力が水の泡になってしまう可能性があります。

キーワード選定が重要な理由は、ユーザーのニーズに合ったキーワードを選ぶことで、検索結果で上位表示されやすくなるからです。

また、競合が少なく、かつ一定の検索ボリュームがあるキーワードを選ぶことで、効率的にトラフィックを獲得できるからです。

具体的には、Googleキーワードプランナーなどのツールを使って検索ボリュームを調べ、100~1,000程度の中規模なキーワードを狙うのがおすすめです。

このように、狙うキーワードを改善することで、効果的なSEO対策が可能になります。

上位表示されている競合記事と比較して、情報量や質が劣っていないか確認する

競合記事の情報量や質を上回る、もしくは同等のコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価を高め、順位の向上につながります。

具体的には、競合記事の文字数、見出し構成、使用されているキーワード、画像や図表の数などを確認し、それらを参考にしながら自社の記事をブラッシュアップしていくことが効果的です。

| ポイント | 説明 |

|---|---|

| コンテンツの量 | 記事の文字数や情報量を確認し、自社コンテンツと比較する |

| キーワード使用 | 使用しているキーワードとその配置を分析する |

| 見出し構成 | 見出し(Hタグ)の使い方や構成を確認する |

| 画像・図表の使用 | 画像や図表の数と質を確認する |

| 内部リンク構造 | 関連記事へのリンク方法や構造を分析する |

| 外部リンク | 被リンクの数と質を確認する |

| ページ表示速度 | ロード時間やモバイル対応状況を確認する |

| 更新頻度 | コンテンツ更新頻度や最新情報の提供状況を確認する |

| ソーシャルシグナル | SNSでの反応や共有状況を分析する |

例えば、競合記事が3,000文字で構成されているのに対し、自社の記事が1,000文字程度しかない場合、情報量が不足していると判断される可能性があります。

また、競合記事が具体的な事例や統計データを多く含んでいるのに対し、自社の記事が一般論のみで構成されている場合、質の面で劣っていると評価されるかもしれません。

したがって、上位表示されている競合記事をしっかりと分析し、自社の記事の情報量や質を改善することが重要です。

ライティング以外にできるコンテンツSEOの対策

SEO記事ではライティングも重要ですが、コンテンツSEOを実施することをおすすめします。ライティング以外の対策をして初めて、上位を獲得できます。

具体的な対策は、以下のとおりです。

- 内部対策を実施する

- ドメインパワーをあげる

- 被リンクを獲得できるコンテンツを作成する

- 定期的にリライトする

ライティング以外のテクニカルな部分なので、上位表示を目指す人は合わせて参考にしてください。

内部対策を実施する

SEO記事では、ライティングも重要ですが、内部対策をすることも重要です。

内部対策とは、記事やサイト内部でおこなう対策のことであり、実施することでクロールされやすくなったり、インデックスが早まったりします。

具体的な対策は、以下のとおりです。

- サーチコンソールからクロールのリクエストをする

- 適時内部リンクを挿入してサイトを回遊しやすくする

- サイトの更新頻度を上げる

- タイトルタグに対策キーワードを含める

- リンク切れをチェックする

このように、ライティング以外に実践できる対策で、記事を執筆しながらできる対策や、執筆後にできる対策があります。

ドメインパワーを上げる

コンテンツSEOにおいて、上位を獲得する要素は、ライティング力だけではありません。

この理屈で行くと、ライティング力があるライターやマーケターが書いた文章は、どのドメインでも上位表示されることになります。

しかし現実はそうではなく、ドメインパワーによって左右されます。

ドメインパワーは、ドメインをスコア化したもので、被リンクの多さや内部対策の充実度、外部対策の充実度でスコアが決まる仕組みです。

スコアが高いほど、インデックスや上位表示までの時間が短くなります。

つまり、ドメインパワーを上げる対策を実施することで、サイト全体の評価が高まります。

とはいえ、自力で上げるには時間と労力がかかるので、企業に依頼することも方法の一つです。弊社では、ドメインパワーを上げるための施策を、完全成果報酬型SEO対策として実施しています。

以下のページで、詳しく概要をまとめているので、参考にしてください。

被リンクを獲得できるコンテンツを作成する

ドメインランクを上げるためには、被リンクを獲得する方法が一般的です。

Googleでは、質が高いサイトやメディアからの被リンクは、サイトの評価を高めるとしており、SEOの外部対策の一環として被リンク施策をすることもあります。

被リンクを獲得するためには、以下の施策があげられます。

- 上質なコンテンツを作る

- プレスリリースの配信

- 取材記事の作成

- 関連するメディアとの共同リンク

内部対策よりも圧倒的に難しいですが、質が高い被リンクを獲得できると記事やサイトに与える評価も大きいです。

定期的にリライトする

SEO記事で作成したコンテンツは、定期的にリライトをしましょう。

最新情報に更新することによって、記事が評価されやすくなります。

SEO記事のリライトでは、以下を意識しましょう。

- 上位表示に必要な情報を含める

- 独自性がある情報を含める

- 専門性が高い情報を含める

競合記事にはあって、自社サイトにはない内容を含めることは基本です。

そのほかに、独自性が高い情報を織り込むことで、競合との差別化につながります。

SEO記事のリライトについては、以下の記事で詳しくまとめているので、参考にしてください。

SEO記事に関するよくある質問

SEO記事に関するよくある質問を紹介します。

SEO記事の適切な文字数は?

SEO記事の適切な文字数は一概に決められるものではありませんが、一般的には3,000〜5,000文字程度が目安となります。

この程度の文字数があれば、ユーザーの検索意図に応える十分な情報量を提供できるからです。

| 記事の種類 | 適切な文字数 |

|---|---|

| 日記・雑記ブログ | 3,000〜4,000文字 |

| アフィリエイト記事 | 4,000〜6,000文字 |

| 専門的な内容 | 8,000〜12,000文字 |

ただし、これはあくまで目安であり、実際には狙うキーワードや記事の内容によって最適な文字数は異なります。

重要なのは、単に文字数を増やすことではなく、ユーザーにとって価値のある情報を提供することです。

そのためには、狙うキーワードで検索上位に表示されているページの文字数を参考にしつつ、それらのページよりも充実した内容を心がけることが大切です。

SEO記事の執筆にかかる時間の目安はどれくらいですか?

SEO記事の執筆にかかる時間の目安は、一般的に3,000文字程度の記事で6時間前後です。

この時間が必要な理由は、SEO記事が単なる文章作成以上の作業を含むからです。

キーワード選定、リサーチ、構成作成、ライティング、画像作成・装飾、校正など、多くの工程を経る必要があります。

- リサーチ・構成作成:1.75〜4.5時間

- ライティング:2〜3時間

- 装飾・校正:1.25〜2.5時間

ただし、個人の経験や記事の複雑さによって、この時間は大きく変動します。

例えば、初心者の場合は1記事に8時間以上かかることもあります。一方で、経験を積むにつれて効率が上がり、執筆時間を短縮できるようになります。

SEO記事を外注する際の注意点は何ですか?

SEO記事を外注する際の注意点は、以下の通りです。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 依頼内容を明確にする | テーマ、記事数、文字数、キーワード、納期、報酬などを具体的に決める |

| 外注先の選定を慎重に行う | 過去の実績や評判を確認し、自社の目的に合った外注先を選ぶ |

| 品質管理を徹底する | 納品された記事をしっかりとチェックし、必要に応じて修正を依頼する |

また、長期的な視点を持つことが大切です。外注ライターの知識レベルは時間とともに向上するため、提携時から継続して関わってもらうことで、より質の高い記事が得られるようになります。

まとめ

SEO記事は、特定のキーワードで上位を獲得するために必要です。

ユーザーにとって有益で上質な記事を書くことが大切で、常にユーザーファーストを意識したライティングをしましょう。

また、SEO記事は「コンテンツSEO」の一種なので、ライティングをするだけではNG。

- 内部対策をする

- ドメインパワーをあげる

- 被リンク獲得ができるコンテンツの作成

このように、内部対策・外部対策をおこなって初めて結果が出ます。

そのため、運営しているメディアで現状どのような対策が適切なのかを把握して、適切な対策をすることが大切です。