SEOとは、Search Engine OptimizationGoogle(検索エンジン最適化)の略称で、検索エンジンで自社のWebサイトやコンテンツを上位表示させるための施策を指します。

SEO対策の最大のメリットは、検索エンジンで上位表示を獲得することで、継続的に質の高いトラフィックを無料で集められることです。

- 上位表示させることでサービスに対する集客力が高まる

- 費用対効果が高い

- ブランディング効果が高い

しかし、どのようなSEO対策を行えば効果的なのか分からない方も多いのではないでしょうか。

SEO対策の種類は主に3つあり、それぞれを対策していくことで検索エンジンで上位表示を獲得することができます。

| 項目 | 概要 | 内容 |

|---|---|---|

| コンテンツSEO | ユーザーの検索意図を満たし、検索エンジンに評価されるコンテンツを作成する施策。 | ・ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを作成 ・EEAT(専門性・権威性・信頼性)を意識 ・キーワード選定と適切な配置 |

| 内部対策 | Webサイトの構造や技術的な最適化を行い、検索エンジンとユーザー双方にとって使いやすくする施策。 | ・サイト構造の最適化(モバイル対応・高速表示) ・メタタグ(タイトル・ディスクリプション)の最適化 ・内部リンクの適切な配置 |

| 外部対策 | 他のサイトからの評価を高め、検索エンジンの信頼性を向上させる施策。 | ・被リンク(他サイトからのリンク)を獲得する ・サイテーション(ブランド名の言及)を増やす |

| コンテンツSEO | ユーザーの検索意図を満たし、検索エンジンに評価されるコンテンツを作成する施策。 | ・ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを作成 ・EEAT(専門性・権威性・信頼性)を意識 ・キーワード選定と適切な配置 |

SEO対策の正しい方法を理解し、適切に実践することで、検索順位の向上が期待できます。

本記事では、SEO対策の基本から具体的な施策までを詳しく解説します。

初心者にも分かりやすく説明しているので、ぜひ参考にしてください。

SEO対策とは?

SEO(Search Engine Optimization)対策とは、検索エンジンで自社サイトを上位表示させるための施策を指します。

Googleなどの検索エンジンは、ユーザーが求める情報を的確に提供するために、さまざまな要素を評価しながら検索順位を決定しています。

そのため、検索エンジンが好む形式でサイトを構築し、適切なコンテンツを提供することが求められます。

SEO対策は大きく分けて、コンテンツの質を高める「コンテンツSEO」、サイトの構造を最適化する「内部SEO」、外部サイトからの評価を得る「外部SEO」の3つに分類されます。

これらをバランスよく実施することで、検索順位の向上が期待できます。

また、検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しているため、最新のSEOトレンド を把握し、継続的に対策を行うことが大切です。

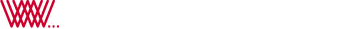

SEO対策で評価される基本の流れ

SEO対策では、検索エンジンがどのようにページを評価するのかを理解することが重要です。

検索順位が決定されるまでの流れは、以下の3つのステップに分かれます。

- クローラーがウェブ情報を収集する

- 収集データを検索エンジンに登録する(インデックス)

- 評価をもとに検索順位を決定

1.クローラーがウェブ情報を収集する

検索エンジンのクローラーは、インターネット上のページを巡回し、新しい情報や更新されたデータを収集します。

収集する情報は以下の通りです。

- HTMLコード

- テキスト

- CSSファイル

- JavaScriptファイル

- 画像

クローラーが訪れやすいサイト構造を作ることが、SEO対策の基本です。

例えば、適切な内部リンクを設定し、サイトマップを作成することで、クローラーの巡回を促進できます。

また、robots.txtで不要なページをクロール対象から除外し、重要なページを優先的にクロールさせることも可能です。

2.収集データを検索エンジンに登録する(インデックス)

クローラーが収集した情報は、検索エンジンのデータベースに格納されます。

このプロセスを「インデックス」と呼びます。

インデックスされなければ、どれだけ質の高いコンテンツを作成しても検索結果に表示されません。

インデックスされるためには、サイトマップの作成や内部リンクの整備など、クローラーが情報を収集しやすい環境を整えることが大切です。

| 施策 | 具体的な対応方法 |

|---|---|

| サイトマップの作成 | ・XMLサイトマップの作成と送信 ・HTMLサイトマップの作成 ・階層は3-4層以内に制限 |

| 内部リンク最適化 | ・関連性の高いページ同士でリンク ・アンカーテキストの最適化 ・URLの正規化 |

| パンくずリストの設置 | ・階層構造を明確に表示 |

| ディレクトリ構造の最適化 | ・3階層以内での構造設計 ・不要なページの削除 |

インデックスを促進するためには、適切なHTML構造を維持し、Google Search Consoleを活用してサイトマップを送信することが効果的です。

また、低品質なページが多いと、検索エンジンがサイト全体の評価を下げることもあるため、不要なページは削除するか「noindex」タグを設定するのが望ましいでしょう。

3.評価をもとに検索順位を決定

インデックスされたページは、検索エンジンのアルゴリズムによって評価され、検索結果の順位が決定します。

主な評価項目は、以下の通りです。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| コンテンツの一貫性 | ・定期的な高品質コンテンツの公開 ・検索意図に合った情報の提供 |

| メタタイトルの最適化 | ・適切なキーワードの配置 ・読みやすいタイトルの作成 |

| バックリンク | ・他サイトからの信頼性の高いリンク ・関係があるリンク元 |

| 専門性 | ・分野における実績 ・信頼できる情報源の引用 |

| ユーザー体験 | ・滞在時間 ・直帰率 ・クリック率 |

| 鮮度 | ・コンテンツの更新頻度 ・最新情報の提供 |

| モバイル対応 | ・スマートフォン表示の最適化 ・表示速度の向上 |

| 信頼性 | ・サイトのセキュリティ |

特に、コンテンツの質やユーザーの滞在時間、外部リンクの数など多くの要素が影響を与えます。

そのため、ユーザーの検索意図を満たしたコンテンツは高く評価されやすくなります。

単にキーワードを詰め込むのではなく、検索ユーザーが求める情報を適切に提供することが重要です。

参考:厳格なテストで検索機能を改善|GoogleSearch

SEO対策には3種類ある

SEO対策は、主に「コンテンツSEO」「内部SEO」「外部SEO」の3つに分類されます。

| 優先度 | 項目 | 概要 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 高 | コンテンツSEO | ユーザーの検索意図を満たし、検索エンジンに評価されるコンテンツを作成する施策。 | ・ユーザーの検索意図を満たすコンテンツを作成 ・EEAT(専門性・権威性・信頼性)を意識 ・キーワード選定と適切な配置 |

| 中 | 内部対策 | Webサイトの構造や技術的な最適化を行い、検索エンジンとユーザー双方にとって使いやすくする施策。 | ・サイト構造の最適化(モバイル対応・高速表示) ・メタタグ(タイトル・ディスクリプション)の最適化 ・内部リンクの適切な配置 |

| 低 | 外部対策 | 他のサイトからの評価を高め、検索エンジンの信頼性を向上させる施策。 | ・被リンク(他サイトからのリンク)を獲得する ・サイテーション(ブランド名の言及)を増やす |

それぞれの施策を適切に実施することで、検索エンジンからの評価が高まり、上位表示につながります。

以下で詳しく解説します。

コンテンツSEO

コンテンツSEOとは、ユーザーの検索意図に合った質の高いコンテンツを作成することで、検索エンジンからの評価を得る施策です。

主な施策は以下の通りです。

- ユーザーの検索意図に合った高品質な記事を作成

- タイトル・見出し(H1〜H3)に適切なキーワードを配置

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識

- 定期的にコンテンツを更新し、最新情報を提供

- 内部リンクを適切に設置し、関連ページへ誘導

- 読みやすい構成(短文・適切な改行・視覚的要素の活用)を意識

また、タイトルや見出しに適切なキーワードを配置し、検索エンジンが内容を理解しやすい構造にすることも重要です。

さらに、記事内で関連する情報を提供し、読者の疑問を解決することで、サイトの滞在時間を延ばし、評価を高めることができます。

内部SEO対策

内部SEOとは、サイトの構造やHTMLの最適化を行い、検索エンジンがページを適切に認識できるようにする施策です。

主な施策は以下の通りです。

- サイトマップ(XML・HTML)を作成し、クロールを最適化

- ページの表示速度を改善(画像圧縮・不要スクリプト削減)

- モバイルファースト対応(レスポンシブデザインの導入)

- メタタグ(title・description)を最適化し、クリック率を向上

- パンくずリストを設置し、ユーザーとクローラーの利便性を向上

特に、モバイル対応やページの表示速度の向上が重要です。

Googleはモバイルファーストインデックスを採用しているため、スマートフォンでの閲覧に最適化されたサイトが評価されやすくなっています。

サイトの表示速度を改善するには、画像の圧縮や不要なスクリプトの削減、キャッシュの活用が効果的です。

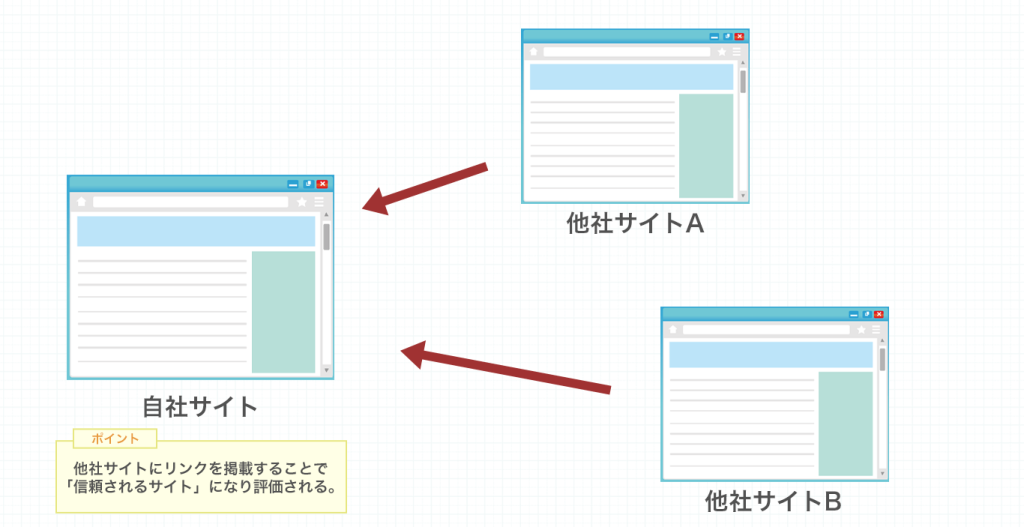

外部SEO対策

外部SEOとは、外部サイトからの評価を高めることで検索順位を向上させる施策です。

主な施策は以下の通りです。

- 権威性のあるサイトから自然な被リンクを獲得

- SNSで拡散しやすいコンテンツを作成し、自然なシェアを促す

- ブランド名の指名検索を増やし、サイトの信頼性を向上

- 不自然な被リンクを否認ツールで削除し、Googleペナルティを回避

特に、質の高い被リンク(バックリンク)を獲得することが重要です。

権威性のあるサイトからのリンクは、検索エンジンにとって「信頼されているサイト」と判断されるため、SEO効果が高くなります。

ただし、無理にリンクを獲得しようとすると、不自然なリンクと判断されペナルティを受ける可能性があります。

そのため、良質なコンテンツを提供し、自然にリンクを得られる環境を整えることが理想的です。

例えば、業界の専門家に引用されやすいデータを提供したり、SNSで拡散しやすい記事を作成することで、自然な被リンクを増やすことができます。

効果が出やすく即実践できるSEO対策15選

効果が出やすい即実践できるSEO対策は、以下の通りです。

- 上位表示を狙うメインキーワードを選定する

- タイトルや見出しにはメインキーワードを含める

- タイトルタグ・メタディスクリプションを適切に設定する

- リード文は記事を要約した内容を入れる

- 検索意図を満たした記事を作成する

- 記事には予測キーワード・共起語を含める

- 信頼性の高い外部リンクを設置する

- 関連ページを内部リンクでつなぎSEO効果を向上させる

- トピッククラスターでテーマごとの関連性を強化する

- オリジナル画像で視覚的な理解を促進させる

- モバイルフレンドリーで利便性を向上させる

- 古い情報は定期的に更新する

- コアウェブバイタルを改善しSEO評価を高める

- 関連コンテンツを増やしサイト全体の評価を向上させる

- 効果検証とリライトを継続しSEOを強化していく

それぞれの施策について詳しく解説していきます。

上位表示を狙うメインキーワードを選定する

検索ボリュームと競争率のバランスを考慮し、ユーザーの検索意図に合ったキーワードを設定しましょう。

競争率の高いビッグキーワードだけでなく、ロングテールキーワードを活用することで、上位表示の可能性を高めることができます。

また、上位表示されているページを分析し、どのようなキーワードが使われているのかを確認するのも有効な方法です。

タイトルや見出しにはメインキーワードを含める

タイトルタグ・見出しタグ(hタグ)に対策キーワードが適切に含まれているか確認しましょう。

入っていない場合は修正することで、検索エンジンの評価を高められます。

h2・h3などの見出しを設計し、不自然にならない範囲でサジェストキーワードを適宜入れながら構成を考えましょう。

記事のイメージがつきづらい場合は、上位表示されているコンテンツを複数チェックし、どのようなタイトルや見出し構成になっているかを分析するのが効果的です。

- 文頭にメインキーワードを配置する

- タイトルの文字数は30文字前後にする

- 「最新版」「○○のポイント」など、ユーザーの興味を引く文言を入れる

まずはこの3点を意識しながら、タイトルの設定から進めていきましょう。

タイトルタグやメタディスクリプションを適切に設定する

タイトルタグ(title)とメタディスクリプションは、検索結果に表示されるため、検索順位やクリック率(CTR)に大きな影響を与える要素です。

タイトルタグには、メインキーワードを自然に含めつつ、30文字以内に収めるのが理想です。

メタディスクリプションは、検索結果でユーザーに表示されるため、120文字程度で記事の概要を簡潔にまとめ、クリックを促す内容にしましょう。

具体的な設定方法は以下の通りです。

- 30文字程度で簡潔に記述

- 重要なキーワードを前方に配置

- ページの内容を正確に表現する

- 120文字程度で記述

- ページの概要を分かりやすく説明する

- キーワードを自然に含める

上記の点を意識して、適切に設置しましょう。

リード文は記事を要約した内容を入れる

リード文は、ユーザーが記事を読み進めるかどうかを判断する重要な部分です。

記事の要点を簡潔に伝え、読者が得られるメリットを明確にすることで、離脱を防ぎ、読了率を高めることができます。

また、検索エンジンの評価を高めるためにも、リード文にはメインキーワードを自然に含めるようにしましょう。

検索意図に沿った内容であることを示しつつ、記事の価値を端的に伝えることが大切です。

検索意図を満たした記事を作成する

検索エンジンは、ユーザーの検索意図を満たしたコンテンツを評価します。

そのため、単にキーワードを含めるだけでなく、読者が求めている情報を的確に提供することが重要です。

検索意図を正しく理解するためには、まず上位表示されているコンテンツを確認し、どのような情報が求められているのかを分析します。

例えば、「SEO対策 方法」というキーワードで検索した場合、初心者向けの基礎知識が求められているのか、具体的な実践手法が求められているのかを見極めることが重要です。

ユーザーが抱えている疑問や課題を解決する内容になっているかを意識しながら、記事を作成しましょう。

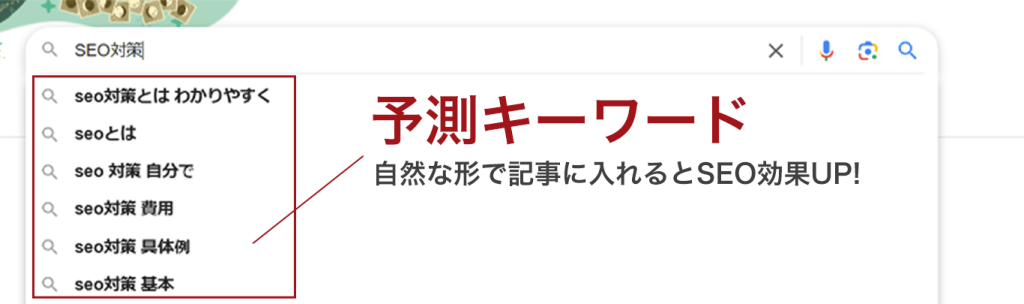

記事には予測キーワード・共起語を含める

検索エンジンは、単独のキーワードだけでなく、関連する語句も考慮してページの内容を評価します。

そのため、予測キーワードや共起語を適切に含めることで、コンテンツの関連性を高めることが可能です。

Googleのサジェスト機能や関連キーワードツールを活用し、ターゲットキーワードと一緒に検索されやすい語句を取り入れましょう。

ただし、不自然に詰め込むのではなく、読者が読みやすい文章の流れを意識しながら配置することが大切です。

信頼性の高い外部リンクを設置する

外部リンクは、検索エンジンがページの信頼性を判断する際に影響を与える要素の一つです。

権威性のあるサイトや公的機関の情報を引用することで、コンテンツの信頼性を高めることができます。

信頼性を高めるサイトは以下の通りです。

ただし、むやみに外部リンクを増やすのではなく、読者にとって有益な情報のみを厳選し、適切な形で設置することが重要です。

リンクの設定方法にも注意し、nofollowタグの活用などを適宜行いましょう。

関連ページを内部リンクでつなぎSEO効果を向上させる

内部リンクは、サイト内のページ同士を適切に結びつけることで、SEO効果を高められます。

検索エンジンがサイトの構造を理解しやすくなり、ユーザーの回遊率向上にもつながります。

記事内で関連するページを自然な形で紹介し、適切なアンカーテキストを設定することで、ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできるようにしましょう。

また、リンクの設置は過剰にならないように注意し、適度なバランスを保つことが重要です。

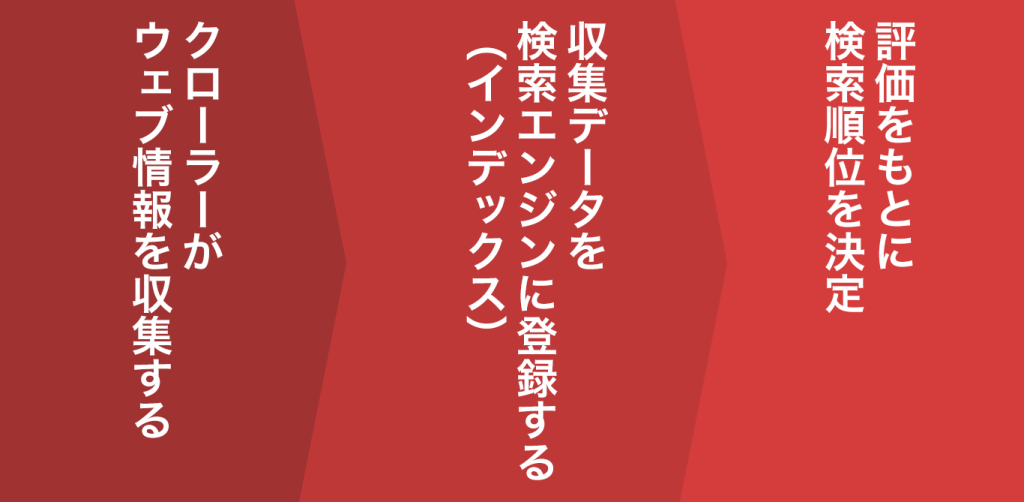

トピッククラスターでテーマごとの関連性を強化する

SEO対策では、サイト全体の専門性を高めることが求められます。

そのため、一つのテーマに関連する複数のコンテンツを作成し、それらを相互にリンクする「トピッククラスター」の手法が有効です。

メインとなるピラーページ(中心記事)を作成し、そこから派生するクラスター記事(詳細記事)を展開することで、検索エンジンにサイトの専門性を強くアピールできます。

- メインとなるテーマ(ピラーページ)を決める

- 関連するサブトピック(クラスターページ)を洗い出す

- ピラーページとクラスターページを内部リンクで結ぶ

- 各ページで質の高いコンテンツを作成する

この手法を活用することで、個々の記事の評価が向上し、サイト全体のSEO効果を高めることが可能です。

オリジナル画像で視覚的な理解を促進させる

テキストだけでなく、画像を活用することで、ユーザーの理解を深めることができます。

特に、オリジナルの図解やインフォグラフィックを使用することで、他のサイトとの差別化を図ることが可能です。

| 画像の種類 | SEOへの効果 |

|---|---|

| オリジナル画像 | 評価が高く、検索順位が上がりやすい |

| フリー素材 | 他サイトと重複し、評価が低くなる可能性がある |

また、画像には適切なalt属性を設定することで、検索エンジンにも内容を正しく伝えることができます。

画像の最適化を行い、ページの表示速度にも配慮しながら、効果的に活用しましょう。

モバイルフレンドリーで利便性を向上させる

近年、スマートフォンからの検索が主流となっているため、モバイル対応は必須のSEO施策です。

Googleはモバイルファーストインデックスを導入しており、モバイルでの利便性が検索順位に影響を与えます。

具体的な対策方法としては、以下のようなものがあります。

| 対策 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| サイトデザイン | レスポンシブデザインの採用 | スマートフォンで見やすいレイアウト |

| フォントサイズ | 16px以上を推奨 | 小さな画面でも読みやすい |

| 画像最適化 | WebP形式の利用、適切なサイズ設定 | モバイル画面に合わせたリサイズ |

レスポンシブデザインの採用や、スマートフォンでも見やすいレイアウトの設計を行い、ユーザーにとって快適な閲覧環境を提供することが求められます。

古い情報は定期的に更新する

SEOでは、コンテンツの鮮度も重要な評価基準の一つです。

古い情報が掲載されたままだと、検索エンジンの評価が下がるだけでなく、ユーザーの信頼を損なう可能性もあります。

定期的に記事を見直し、最新の情報を反映することで、検索順位の維持・向上につなげることができます。

特に、統計データや市場動向を含む記事は、定期的な更新を心掛けましょう。

コアウェブバイタルを改善しSEO評価を高める

コアウェブバイタルは、Googleが定めるウェブページのユーザーエクスペリエンス(UX)指標です。

ページの表示速度や操作性が悪いと、検索順位に影響を与えるため、最適化しましょう。

- LCP(Largest Contentful Paint):ページの主要コンテンツが表示される速度

- FID(First Input Delay):ユーザーの初回操作に対する応答速度

- CLS(Cumulative Layout Shift):レイアウトのズレや視認性の安定性

それぞれの目安は以下の通りです。

| 指標 | 良好 | 改善が必要 | 不良 |

|---|---|---|---|

| LCP(表示速度) | 2.5秒以下 | 4秒以下 | 4秒超 |

| CLS(レイアウトのズレ) | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.25超 |

| FID(操作の反応) | 200ミリ秒以下 | 500ミリ秒以下 | 500ミリ秒超 |

具体的な改善方法は、以下になります。

- 画像やファイルの圧縮による軽量化

- ブラウザのキャッシュ活用による読み込み時間の短縮

- 不要なJavaScriptの削除

画像の圧縮や不要なJavaScriptの削減、キャッシュの活用などを行い、サイトのパフォーマンスを向上させましょう。

関連コンテンツを増やしサイト全体の評価を向上させる

サイト全体のSEO評価を高めるためには、関連するコンテンツを充実させましょう。

一つのテーマに対して多角的な記事を作成し、内部リンクでつなぐことで、検索エンジンに専門性をアピールできます。

また、ユーザーにとっても、より詳しい情報にアクセスしやすくなるため、サイトの回遊率向上にもつながります。定期的に新しい記事を追加し、サイトの価値を高めていきましょう。

効果検証とリライトを継続しSEOを強化していく

SEOは一度対策を行えば終わりではなく、継続的な効果検証と改善が必要です。

検索順位やクリック率を定期的に分析し、必要に応じて記事のリライトを行いましょう。

GoogleサーチコンソールやGoogleアナリティクスを活用し、どのページがどのように評価されているかを確認しながら、SEOの最適化を進めていくことが大切です。

具体的には、以下のような手順で行います。

- アクセス解析ツールでデータを確認

- 順位変動や流入数の変化を分析

- 効果が出ている施策と出ていない施策を特定

- 効果が出ていない部分を中心にコンテンツをリライト

- 再度効果を測定し、PDCAサイクルを回す

継続的な改善は手間がかかりますが、焦らず粘り強く取り組むことが大切です。

SEO対策はGoogleの評価項目を理解することが重要

SEO対策の第一歩は、Googleがどのような基準で検索順位を決定しているかを理解することです。

以下の3つが、特に意識すべき重要項目です。

- Googleの10の事実を抑えたコンテンツを意識する

- E-E-A-Tの要素を取り入れて信頼されるサイトを作成する

- YMYLジャンルは正確な情報を取り扱うこと

Googleが評価するポイントを押さえたサイト構成や記事制作を行うことで、検索順位が安定し、継続的なアクセス獲得が見込めます。

それぞれについて詳しく解説します。

Googleの10の事実を抑えたコンテンツを意識する

Googleが公開している「Googleが掲げる10の事実」は、検索アルゴリズムの思想や方向性を理解するうえでの重要な指針です。

Googleの10の事実は以下の通りです。

- ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

- 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

- 遅いより速いほうがいい。

- ウェブ上の民主主義は機能する。

- 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

- 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

- 世の中にはまだまだ情報があふれている。

- 情報のニーズはすべての国境を越える。

- スーツがなくても真剣に仕事はできる。

- 「すばらしい」では足りない。

たとえば「ユーザーの利便性を最優先に考える」「情報へのアクセスを迅速にする」「悪質なサイトは排除する」など、ユーザーにとって有益な情報を優先する姿勢が読み取れます。

これを踏まえてコンテンツを設計すれば、検索意図に合致した高品質なページを提供でき、結果としてSEO効果も高まります。

Googleが重視する価値観を理解し、それを軸にした記事作成を心がけることが、検索上位に必要な視点です。

E-E-A-Tの要素を取り入れて信頼されるサイトを作成する

SEO対策には、検索エンジンに信頼されるための、E-E-A-Tの観点からコンテンツと運営体制を整えましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Experience(経験) | 筆者の実体験や現場で得た知識を元にした一次情報を含める。 |

| Expertise(専門性) | 対象分野における専門的知識やスキルを有する人物が執筆・監修する。 |

| Authoritativeness(権威性) | 信頼性の高いサイトや媒体に掲載されていること、または実績のある人物・組織が発信していること。 |

| Trustworthiness(信頼性) | 企業情報や執筆者情報が明記されており、透明性が確保されていること。 |

これら4つの視点は、Googleの品質評価ガイドラインにも明確に示されています。

とくに医療・金融・法律といったYMYLジャンルでは、E-E-A-Tが検索順位に大きく影響があるため対策しておきましょう。

主な対策内容は以下の通りです。

- 執筆者のプロフィールを掲載し、専門性や経験を示す

- コンテンツに具体的な体験談や事例を含め、信ぴょう性を高める

- 引用元や参照リンクを明示し、情報の根拠を提示する

- 運営会社や問い合わせ窓口など、信頼できる運営体制を示す

E-E-A-Tを意識してサイト全体を設計することで、Googleからの評価だけでなく、ユーザーからの信頼獲得にもつながります。

そのため、執筆の際には意識して対策をしましょう。

YMYLジャンルは正確な情報を取り扱うこと

YMYL(Your Money or Your Life)とは、以下のような重要なジャンルを指します。

| ジャンル | 例 |

|---|---|

| 健康・医療 | 病気、治療、薬、妊娠、予防接種 |

| 金融・投資・保険 | ローン、投資信託、保険、年金、節税 |

| 法律・税務 | 相続、離婚、契約書、確定申告、会社設立 |

| 教育・進路 | 学習、受験、塾、進学、カリキュラム |

| 就職・転職 | 履歴書、面接、求人、年収、キャリア相談 |

| 住宅・不動産 | 売却、購入、リフォーム、賃貸、相場 |

YMYLジャンルでは、情報の誤りがユーザーに大きな損害を与える可能性があるため、Googleは特に厳格な基準で評価を行っています。

そのため、正確さや信頼性を欠いた内容は、検索順位が大きく下がることもあります。

YMYL領域でコンテンツを作成する場合は以下の対応をしましょう。

- サイト、記事に関する監修者を明示する

- 出典を明示し、公的機関・信頼あるメディアの情報を引用する

- 実体験に基づく内容であっても、裏付けとなる根拠を添える

- 運営元や筆者情報を明記し、ユーザーに安心感を与える

SEO対策においては、検索エンジンだけでなく、ユーザーから「このサイトの情報は信じていい」と思ってもらえることが最も重要です。

YMYLジャンルでは、そうした信頼が何よりも成果につながります。

SEO対策で期待できる3つのメリット

SEO対策では以下の3つのメリットがあります。

- 広告よりも費用対効果が高い

- 上位表示でブランディング効果が向上する

- 検索流入が増えることで集客力が高まる

それぞれについて詳しく解説します。

広告を出すより費用対効果が高い

SEO対策は、初期コストはかかるものの、継続的に検索流入を生み出せるため、広告よりも長期的に費用対効果が高くなります。

| 手法 | SEO | リスティング広告 | SNS広告 |

|---|---|---|---|

| 成果が出るまでの期間 | 中長期 (3〜6ヶ月) | 即効性あり | 比較的早い |

| 継続コスト | 低い (維持費用のみ) | 高い (クリックごとに課金) | 中〜高 (出稿費+制作費) |

広告(リスティング広告やSNS広告)は、出稿している間だけしか流入を得られません。

対してSEOは、一度上位に表示されれば、広告費をかけずにアクセスを維持し続けることが可能です。

SEOは即効性こそありませんが、一度成果が出れば継続的に集客が可能な点が大きな魅力です。

上位表示させることでブランディング効果もある

検索結果で上位に表示されることは、そのまま「信頼されている情報源」としての印象をユーザーに与えます。

たとえば、ある商品やサービスを検索した際、1ページ目に表示されたサイトと、3ページ目に出てきたサイトでは、どちらが信頼されやすいかは明らかです。

人は「上位表示=信頼性が高い」と無意識に判断する傾向があるため、検索順位そのものが企業イメージやブランド価値に直結します。

さらに、検索結果のクリック率(CTR)は、1位が約30%以上を占めるとも言われており、単なるブランディングにとどまらず、アクセス数や問い合わせ数の向上にもつながる重要な施策です。

検索流入が増えることで集客力が高まる

SEO対策を行う最大の目的は、検索エンジン経由の流入を増やし、見込み客を自社サイトへ継続的に呼び込むことです。

検索ユーザーは「悩みの解決」「商品選び」「比較検討」など、明確なニーズを持っているため、訪問した時点で関心度が高い傾向にあります。

そのため、単なるアクセス数ではなく、コンバージョンにつながりやすい質の高い集客が可能です。

SEO対策の代表的な3つデメリット

SEOは高い集客効果が期待できる一方で、すぐに成果が出るわけではありません。

SEO対策の代表的な3つのデメリットは、以下の通りです。

- 成果が出るまでに時間がかかる

- アルゴリズムの変動で検索順位が影響を受ける

- 継続的なリソースとコストが必要になる

ここではSEOの3つのデメリットについて詳しく解説します。

成果が出るまでに時間がかかる

SEO対策の効果が現れるまでには、通常3〜6ヶ月程度の時間を要します。

Googleの検索順位は、コンテンツの品質だけでなく、ユーザー行動や被リンク、サイト全体の信頼性などを総合的に判断して決定されます。

そのため、記事を公開してすぐに上位表示されることはほとんどありません。

記事公開した初期段階では以下のような状態がよく見られます。

- 検索に表示されない、もしくは圏外

- 順位が不安定で上下を繰り返す

- トラフィックがほとんど発生しない

順位が上がらない場合は、リライトでよりGoogleに評価される記事にしましょう。

アルゴリズムの変動で検索順位が影響を受ける

Googleのアルゴリズム変更により、これまで上位表示されていたサイトの順位が突然下がってしまう可能性があります。

特に年に数回行われる「コアアップデート」では、過去に上位表示されていたページが一気に圏外に落ちることもあります。

そのため、常に最新の情報を把握し、質の高いコンテンツを提供し続けることが重要です。

アルゴリズムの変更に柔軟に対応できるよう、SEO戦略を定期的に見直すことが求められます。

継続的なリソースとコストが必要になる

SEO対策を行うには、人材、時間、そして資金といった多くのリソースとコストが必要となります。

特に、内部対策・コンテンツ制作・順位改善・効果検証など、多くの工程を並行して進める必要があります。

主な運用負担は以下の通りです。

- キーワード選定と競合調査

- 記事の構成・執筆・リライト

- アクセス解析や検索順位のモニタリング

- CMSやサイト構造の技術的な改善

外注する場合は、月10〜50万円前後の費用がかかるケースもあります。

SEOは「仕組みを整え、育て続けるもの」と理解したうえで、リソース確保が必要です。

初心者がSEO対策をする前に確認するべきポイント

初心者がSEO対策をする前に確認するべきポイントは以下の通りです。

- SEO対策の目的を明確にする

- 集客したいターゲットユーザーを設定する

- ユーザーが検索するキーワードを分析する

- 競合のSEO対策を調査する

- 自社サイトの構造とコンテンツを見直す

- SEOの効果を測定する準備をする

それぞれ詳しく解説します。

SEO対策を行う目的を明確にする

SEOは目的によって施策の方向性が大きく変わるため、最初に「なぜSEOをやるのか」を明確にしておくことが重要です。

たとえば「資料請求を増やしたい」「サービス認知を広げたい」「問い合わせを増やしたい」といった目的によって、狙うキーワードやコンテンツの形式、CV導線の設計はまったく異なります。

目的が曖昧なままでは、効果測定ができず、施策の軌道修正も困難になります。

対策を始める前に、経営やマーケティングのゴールと、SEOの役割を結びつけておきましょう。

集客したいターゲットユーザーを設定する

SEOコンテンツは「誰に届けるか」を明確にすることで、検索意図に沿った設計ができるようになります。

ターゲットを絞り込まずに記事を書くと、内容がぼやけて検索順位も上がりにくくなります。

逆に、ペルソナを設定してニーズに寄り添った内容にすれば、検索ユーザーとの親和性が高まり、滞在時間やCV率の向上にもつながります。

例えば、以下のような観点でターゲットを整理しておくと、検索意図を捉えた構成がしやすくなります。

| 項目 | 設定内容の例 | ポイント |

|---|---|---|

| 年齢・性別 | 30代女性、20代男性など | ライフスタイルや価値観を想定しやすくなる |

| 職業・業種 | 会社員・保育士・経営者・フリーランスなど | 悩みの背景や検索タイミングをイメージしやすい |

| 悩み・課題 | 転職したい、集客を伸ばしたい、家を売りたい など | 検索意図(キーワード)の根本を探るヒントになる |

| 検索タイミング | 退職前、購入検討中、比較検討段階など | 記事内の導線やCTA設計にも関わる |

| 行動傾向 | スマホで検索する、SNS経由が多い、記事をじっくり読むなど | コンテンツ形式や文字数、デザインにも影響を与える |

| ゴール(CV) | 資料請求、問い合わせ、商品の購入など | コンテンツの落としどころ=最終的な行動を明確にしておくことが重要 |

このように、ユーザー像を具体的にイメージしてからキーワード選定や記事制作に進むことで、検索意図にマッチしたコンテンツが作りやすくなり、成果にもつながりやすくなります。

ユーザーがどのようなキーワードで検索しているのかを分析する

SEO対策では、ユーザーが実際にどのような言葉で検索しているかを正確に把握する必要があります。

思い込みでキーワードを選んでしまうと、誰にも読まれないコンテンツになってしまいます。

そこで、検索ボリューム・競合性・関連語などを分析し、ユーザーの検索意図に最も近いキーワードを選定することが重要です。

例えば、以下のような方法で分析を行うことができます。

- サーチコンソールを使用して、実際にサイトに流入しているキーワードを確認する

- キーワードプランナーを活用して、関連キーワードや検索ボリュームを調べる

- ラッコキーワードなどのツールを使って、サジェストキーワードや関連語を探す

キーワード選定はSEO施策の根幹であり、最初の段階でしっかり取り組みましょう。

競合のSEO対策を調査する

同じ検索キーワードで上位に表示されている競合サイトを分析することで、SEO対策の方向性が明確になります。

たとえば、競合がどのような構成で記事を書いているのか、どんなタイトルを使っているか、どれくらいの文字数で、どんな導線を引いているかなどを観察することは非常に有効です。

| 調査項目 | 確認ポイント |

|---|---|

| キーワード | 使用頻度、配置場所 |

| コンテンツ | 文字数、構成、更新頻度 |

| サイト構造 | 内部リンク、ページ階層 |

| 外部リンク | 被リンク数、リンク元の質 |

競合が提供していない情報や、ユーザーがより深く知りたがる視点を見つけることで、自社コンテンツに優位性を持たせることができます。

「勝てるポイント」を見出すことがSEO戦略において大切です。

自社サイトの構造とコンテンツを見直す

SEO対策を始める前に、既存サイトの構造や掲載コンテンツを点検し、問題点を洗い出すことが必要です。

確認すべき主なポイントは以下の通りです。

- モバイル対応がされているか

- ページ表示速度が遅くないか

- 内部リンクが適切に設計されているか

- 重複コンテンツや古い情報が放置されていないか

また、複雑な階層構造を持つサイトよりも、シンプルな構造のサイトの方が、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても好ましいです。

Googleがクロールする際に、階層構造が複雑だと、悪い評価を受けてしまいます。

そのため、構造的な問題を放置したままでは、新しいコンテンツを増やしても十分な評価が得られません。

サイト全体の健康状態を整えることが、SEO施策の土台作りとして重要です。

SEOの効果を測定する準備をする

SEOは数値で効果を判断できるため、分析環境を整えておきましょう。

GoogleアナリティクスやSearch Consoleの導入はもちろん、順位計測ツールやヒートマップなども活用すると、より具体的な改善が可能になります。

「何が原因で成果が出ていないのか」「どのページが読まれているか」などを可視化することで、施策のPDCAが回しやすくなります。

「感覚ではなくデータで動く」姿勢が大切です。

SEO対策の効果計測におすすめの分析ツール

ここでは、SEO対策の効果測定に役立つおすすめの分析ツールを厳選してご紹介します。

以下は、弊社でよく利用しているツールです。

| ツール名 | 使用場面 | おすすめポイント | 費用 |

|---|---|---|---|

| GMO順位チェッカー | 指定キーワードの検索順位確認 | キーワードごとの順位変化を日次で自動取得できる | 無料(10キーワードまで) |

| MIERUCA (ミエルカ) | コンテンツ分析・改善 | 競合比較や検索意図分析、構成提案まで一括管理できる | 個別設定 |

| Ahrefs | 被リンク分析・競合調査 | 強力な被リンクチェック機能とキーワード調査精度の高さ | 19,900円/月~ |

| Google Search Console | 検索パフォーマンスの確認 | クリック数、表示回数、掲載順位などGoogle公式データが見られる | 無料 |

| Google Analytics | ユーザー行動・流入経路の分析 | ページ閲覧数、直帰率、CV率などサイト内の詳細データが取得可能 | 無料 |

| Googleキーワードプランナー | キーワードの検索数や競合性の確認 | 広告出稿を前提にしたキーワード調査が可能 | 無料 (広告出稿で制限解除) |

SEO施策は「実施して終わり」ではなく、成果の可視化と改善が非常に重要です。

検索順位や流入状況、ユーザー行動を正確に把握することで、次の施策が明確になり、成果の最大化につながります。

どのツールも特性が異なるため、目的に応じて併用しましょう。

ツールについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!

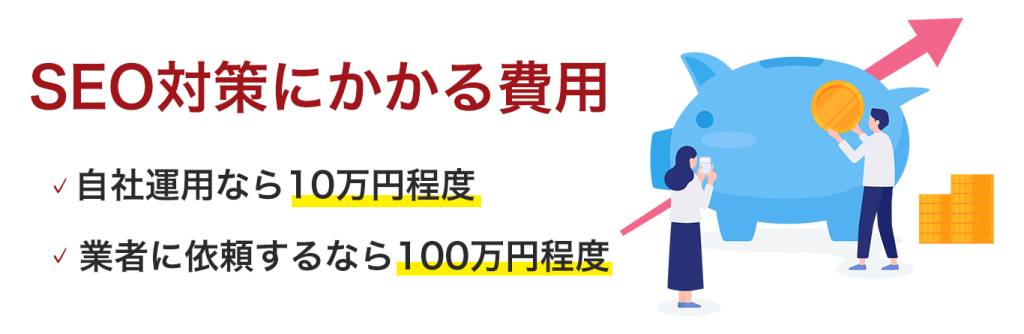

SEO対策にかかる費用

SEO対策にかかる費用は以下の通りです。

- 自社運用なら10万円程度

- 業者に依頼するなら100万円程度

外注する際にかかる費用は、以下の通りです。

これらの費用は、依頼する会社やサービス内容によって変動します。

それぞれの費用について解説していきます。

自社運用なら10万円程度

自社でSEOを運用する場合、月額10万円前後で施策を回すことが可能です。

主なコストは以下の通りです。

| 項目 | 月額費用の目安 |

|---|---|

| SEOツール利用料 | 3万~5万円 |

| コンテンツ制作にかかる人件費 | 3万~5万円 |

また、運用初期にはSEO戦略の設計・競合調査・既存ページの棚卸しといった一時的な工数も加わるため、初月は月額以上のコストがかかるケースもあります。

逆に、ある程度運用が軌道に乗れば、月額5〜8万円程度まで圧縮することも可能です。

業者に依頼するなら100万円程度

SEO対策を専門業者に依頼した場合、月額費用は30万円〜100万円が相場です。

依頼内容ごとの業務内容と費用目安は以下の通りです。

| 施策項目 | 内容例 | 費用目安(月額) |

|---|---|---|

| キーワード戦略・競合分析 | 検索ボリューム調査/競合順位分析/ターゲット設計 | 約5〜15万円 |

| コンテンツ企画・ライティング代行 | キーワードに基づいた記事構成案/ライターによる執筆/編集・校正 | 約10〜30万円 |

| 内部SEO施策 | メタタグ最適化/サイト構造改善/ページ表示速度の改善など | 約5〜15万円 |

| 既存ページのリライト・改善 | 順位低下ページのリライト/構成変更/検索意図の再調整 | 約5〜10万円 |

| レポート・定期改善提案 | Google検索データの可視化/次月への改善指針提案 | 約5〜10万円 |

| フルサポート型パッケージ | 上記すべてを一括対応。戦略〜運用まで外部主導で管理 | 月額80〜100万円超 |

なお、SEO業者によっては成果報酬型や順位保証型を提案するケースもありますが、Googleのガイドラインに反する施策(ブラックハットSEO)を含む場合があるため注意が必要です。

本格的にSEOに取り組む企業であれば、戦略設計から実行までを担うパートナーとして、信頼できる業者選定と契約内容の精査が重要となります。

オウンドメディアの依頼ならW-ENDLESSへ

W-ENDLESSでは、検索意図に基づいたキーワード戦略・記事構成・SEOライティング・効果測定まで、ワンストップで対応可能です。

単なる記事納品にとどまらず、「誰に・何を・どう届けるか」を設計段階から明確にし、成果に直結するコンテンツの提供を行っています。

実績のあるライター・編集者・SEOディレクターがチームで関与し、業種や目的に応じた最適な提案が可能な点も強みです。

「記事は書いているのに成果が出ない」「分析や改善に手が回らない」といった課題がある企業様にも、多くご依頼いただいています。

オウンドメディアを単なる情報発信で終わらせず、「資産」として機能させたいとお考えであれば、ぜひW-ENDLESSにご相談ください。

SEO対策に関するよくある質問

以下はSEO対策に関するよくある質問です。

SEO対策はどのくらいの期間で効果が出ますか?

SEO対策の効果が出るまでの期間は、一般的に4か月から1年程度かかります。

これは、Googleの公式情報でも示されている目安です。

ただし、この期間は状況によって変動することがあります。新規サイトの場合は1年以上、既存サイトの場合は3か月から6か月程度で効果が現れ始めることが多いようです。

それは、検索エンジンがウェブサイトを評価し、検索結果に反映させるまでに時間を要するためです。

また、競合の状況やサイトの評価、コンテンツの質などの要因も影響します。

キーワードはどのように選定すればよいですか?

キーワードの選定は以下の4ステップで行うのが効果的です。

- ターゲットのペルソナを設定します

- サイトのテーマに沿ったメインキーワードを選びます

- ツールを使って関連キーワードを抽出します

- 検索ボリュームや競合状況を考慮して優先順位をつけます

このように段階的に進めることで、効果的なキーワード選定ができます。

キーワード選定は一度で完璧にする必要はありません。定期的に見直し、改善していくことが大切です。

コンテンツの質はどのように評価されますか?

コンテンツの質は、主に以下の4つの要素で評価されます。

| 評価要素 | チェックポイント |

|---|---|

| 経験 | 実体験や体験談を記載しているか |

| 専門性 | 執筆者・監修者情報を表記しているか |

| 権威性 | 信頼できる情報源を引用しているか |

| 信頼性 | 最新のデータや情報を使用しているか |

例えば、健康に関する記事を書く場合、医療の専門家が執筆したものの方が、一般人が書いたものよりも信頼性が高いと評価されます。

このように、E-E-A-Tを意識してコンテンツを作成することで、Googleからの評価が高まり、検索結果での順位向上につながります。

SEO対策において重要な要素は何ですか?

SEO対策において重要な要素は、以下の3つです。

- 高品質なコンテンツの作成

- 適切なキーワード選定と使用

- ユーザー体験の向上

これらの要素は、検索エンジンの評価を高め、サイトの順位向上につながります。

まず、高品質なコンテンツの作成が最も重要です。ユーザーにとって価値のある、独自性のある情報を提供することで、検索エンジンからの評価が高まります。

次に、適切なキーワード選定と使用が大切です。ターゲットとするユーザーが使うKWを調査し、それらをタイトルや本文に自然に組み込むことで、検索結果での表示機会が増えます。

最後に、ユーザー体験の向上も重要です。サイトの表示速度を改善したり、モバイル対応を行ったりすることで、ユーザーの満足度が上がり、結果的にSEO評価も向上します。

これらの要素に注力することで、効果的なSEO対策を行うことができます。

FAQページはSEOにどのような効果がありますか?

FAQページはSEOに大きな効果があります。

具体例として、以下のような効果が期待できます。

| 効果 | 詳細 |

|---|---|

| 検索順位の向上 | 関連キーワードを含む質問と回答により、特定のクエリでの順位が上がる |

| サイト内リンクの増加 | FAQページから他のページへのリンクにより、サイト構造が改善される |

| ユーザー滞在時間の延長 | 有益な情報提供により、ユーザーがサイトに長く滞在する |

FAQページは、ユーザーの疑問に答える情報が豊富です。これにより、サイト全体のコンテンツ量が増え、検索エンジンから高評価を得やすくなります。

また、FAQの質問と回答には、ユーザーが実際に検索するキーワードが自然に含まれます。これにより、特定の検索クエリでヒットしやすくなります。

このように、、FAQページはSEO対策に欠かせない施策といえます。

SEO対策におけるリンクビルディングの重要性は?

リンクビルディングは、他のウェブサイトから自社サイトへのリンク(被リンク)を獲得する戦略です。

これは、検索エンジンがサイトの信頼性や価値を評価する上で重要な指標となっています。

具体例として、ある企業が効果的なリンクビルディングを行った結果、半年で検索順位が20位から5位に上昇し、売上も20%以上増加したケースがあります。

ただし、リンクビルディングは単にリンク数を増やすことではありません。質の高い、関連性のあるサイトからの自然な被リンクを獲得することが重要です。

SEO対策を自分でする注意点は?

SEO対策を自分でする際の注意点は、短期的な効果を求めすぎないことと、正しい情報に基づいて対策を行うことです。

その理由は、SEO対策は時間がかかるマーケティング手法であり、すぐに結果が出るものではないからです。

また、間違った情報に基づいて対策を行うと、逆効果になる可能性があるためです。

具体的には、以下のポイントに注意が必要です。

| 注意点 | 詳細 |

|---|---|

| 効果が現れるまでの時間 | 3〜6ヶ月、場合によっては1年以上かかることもある。焦らず継続的に取り組むことが大切。 |

| 情報源の選択 | Googleの公式ブログや評価の高いSEO専門家のブログなど、信頼できる情報源から最新の情報を得る。 |

| キーワードの使用 | 過度なキーワード使用は逆効果になることがある。自然な文章を心がける。 |

| ブラックハットSEOの回避 | 検索エンジンのアルゴリズムの穴を突くような手法は、ペナルティを受けるリスクがある。 |

SEO対策を自分で行う際は、これらの注意点を意識しながら、長期的な視点で取り組むことが重要です。

まとめ

SEO対策は、検索エンジンでの上位表示を目指し、サイトの集客力を高めるために欠かせない施策です。

検索エンジンの仕組みを理解し、コンテンツSEO・内部SEO・外部SEOの3つの要素をバランスよく実践することが重要になります。

また、Googleの評価基準を意識しながら、E-E-A-Tや検索意図を満たした高品質なコンテンツを提供することが求められます。

SEO対策は短期間で成果が出るものではなく、継続的な改善と効果測定が必要です。

定期的なコンテンツ更新やリライトを行いながら、検索エンジンのアルゴリズムの変動にも対応していくことが成功の鍵となります。

適切な分析ツールを活用し、PDCAを回しながら最適な施策を継続しましょう。