「SEOライティングで上位表示を獲得するにはどうしたらいい?」

SEOライティングは、検索エンジンで上位表示されることを目的としたライティング手法です。

キーワード選定、構成作成、ユーザーファーストの執筆など、様々な要素が重要になります。

本記事では、SEOライティングの基本ルールや上位獲得のコツ、最新のSEOトレンドについて詳しく解説していきます。

また、W-ENDLESSでは、SEOライティングで上位を獲得する際に必要な、SEOコンサルティングも行っています。ライティング以外にできる対策を実施したい方は、以下のページで詳しく解説しているので、ご参照ください。

>>SEO記事の書き方 | 上位表示させる文章構成や作成方法を紹介

>>W-ENDLESSがコンサルティングするSEO対策の詳細はこちら

SEOライティングとは?

SEOライティングとは、検索上位を意識して執筆するライティング手法のことです。

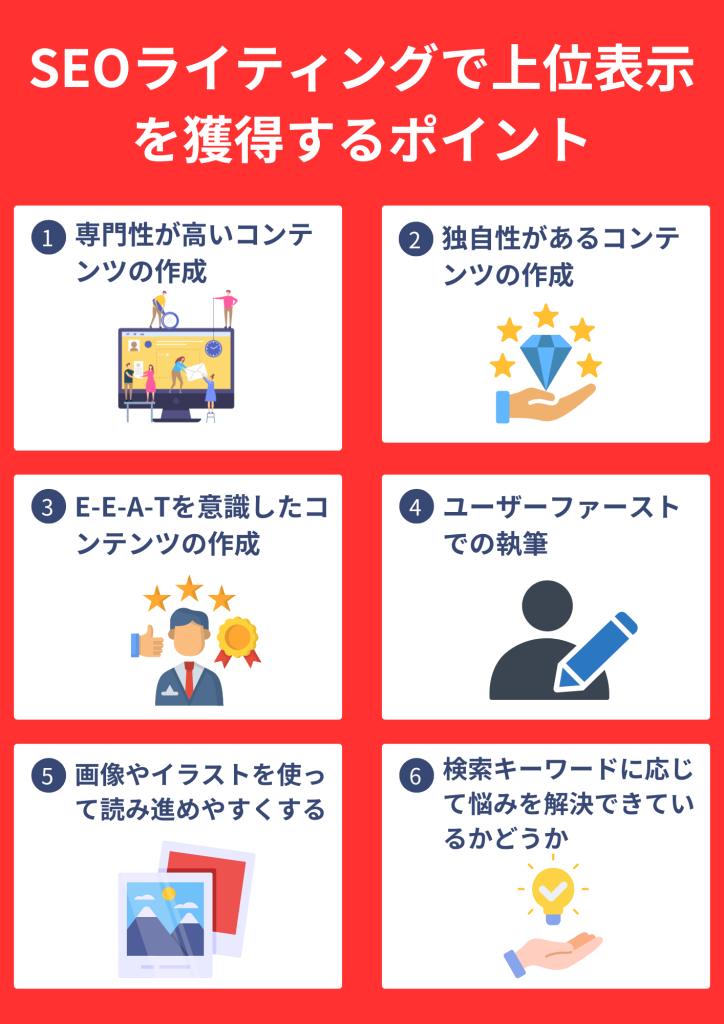

Googleの検索結果は、ざっくり分類すると以下のようになります。

SGEが最上部に表示され、その次にスポンサー(リスティング広告)、その下にオーガニック検索が表示されます。

昨今のGoogleのアップデートから推測するに、リスティング広告が優先的に表示されるようになりました。

そのため、SEOライティングで上位を獲得する重要性はより高まりつつあります。

また、現代のSEOでは、「ユーザーにとって適切な情報を端的に伝えること」が重視される傾向にあり、2023年のGoogleアップデートではSGEと呼ばれる機能が追加されました。

こちらは、ユーザーがキーワードを検索した際に、いち早く検索結果にたどり着けるように上位サイトの文章を要約したものを表示しています。

SGEに記事が表示される基準は諸説ありますが、SEOライティングの基礎ができていないと表示されません。

逆に、SEOライティングを徹底することで、検索上位を獲得しつつ、SGEでも表示されるため、大きなアクセスアップにつながります。

網羅性が高い記事よりも、ユーザーにとって適切な情報を端的に伝える記事が、昨今のSEOライティングでは求められています。

そのため、ただ執筆するだけではなく、専門性が高い情報や独自性が高い情報を伝えられるように、ライティングすることが大切です。

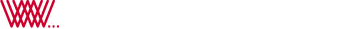

現代のSEOライティングで求められていること

昨今のSEOライティングでは、以下のことが求められています。

- 専門性が高いコンテンツの作成

- 独自性があるコンテンツの作成

- E-E-A-Tを意識したコンテンツの作成

- ユーザーファーストでの執筆

- 画像やイラストを使って読み進めやすくする

- 検索キーワードに応じて悩みを解決できているかどうか

網羅性があるコンテンツよりも、キーワードに応じた適切な情報を提供することが求められています。

いずれもSEOライティングをする前に必要な要素なので、それぞれ参考にしてください。

専門性が高いコンテンツの作成

現代のSEOライティングでは、専門性が高いコンテンツの作成が求められています。

選定したキーワードに対して、どれだけ専門性が高い情報を伝えられるかが重要です。

例えば「SEOライティング」という記事について執筆する場合、上位を獲得するためには以下要素が必要です。

- 記事の具体的な書き方・手順

- 上位獲得に必要なコツやルールの紹介

- 記事執筆のテクニック

いずれも、ただ書くだけではなく、根拠の提示が必要です。

「SEOライティングではキーワード選定が重要です」という文章があったとして、ユーザーを納得させるためには、「なぜ重要なのか」「どういう選定方法があるか」といった悩みを解決する必要があります。

誰もが納得するような専門的な内容で、執筆することが大切です。

独自性があるコンテンツの作成

SEOライティングでは、専門性以外にも独自性も求められています。競合の内容を含めることも重要ですが、それだけではありきたりなコンテンツになります。

場合によっては、Googleからコピーコンテンツと判断されて、上位表示できない場合もあります。

そこで、独自性がある情報をコンテンツに反映しましょう。

しかし、独自性がある情報だけを含めればいいかというとそうでもなく、あくまでも記事全体の2~3割程度を目安にします。その際は、以下のような情報を含めます。

- 執筆者独自の体験談や経験談

- 監修者・専門家によるコメント

- 競合サイトに含まれていない情報

体験談や経験談は、執筆者しか書けないため、独自性があるコンテンツとして評価されます。

また、監修者や専門家によるコメントも同様で、独自性以外にも権威性がある情報になるためおすすめです。

補足:独自性がある情報の割合

昨今のSEOでは、独自性がある情報が求められていますが、100%オリジナルで作成すればいいかというとそうではありません。前述したように、あくまでも記事全体の2~3割程度にすることが大切です。

Googleの検索結果は、クローラーによって評価されており、その要素の一つとして独自性があります。

上位サイトのコンテンツや構成は、どのキーワードでも似ています。

これには理由があり、検索した時点でクローラーが必要な情報だと判断しているからです。

最低限必要な情報を含んでいて、そこに専門性や独自性が含まれているため上位表示されているという考えです。

100%オリジナルで作成すると、上位表示に必要な情報を含めないことになってしまい、順位が下落する原因にもつながります。

そのため、独自性がある情報を含めるなら、あくまでも補足や+αの情報として提供することが大切です。

関連記事>>コンテンツSEOとは?始め方やコンテンツの作り方を徹底解説

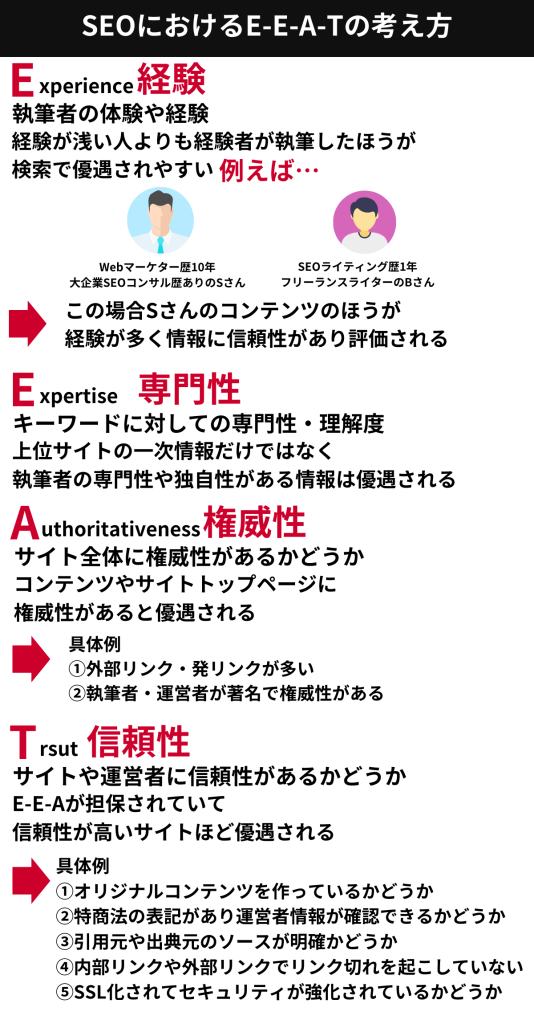

E-E-A-Tを意識したコンテンツの作成

SEOには、E-E-A-Tという考え方があり、Googleが上位表示をする上で必要な要素として紹介しています。現在は、網羅性がある情報が評価されていた従来のSEOとは異なり、内容の充実度や専門性を重視しています。

そこで必要になってくる考え方が、E-E-A-Tです。

以前までは、Experience(経験)を除く3つの要素で構成されていましたが、競合サイトにはない独自性がある情報を重視した結果、現在ではE-E-A-Tになっています。

それぞれの要素について解説するので、参考にしてください。

Experience(経験)

Googleは、2023年のアップデート以降、執筆者やサイト運営者の経験を重視するようになりました。

アップデート以降、記事のトップに監修者や専門家のプロフィールを貼り付けるサイトが多くなった理由に、大きく関係しています。

後述する権威性にも大きくかかわってきますが、「誰が執筆したか」が重要になってきます。

執筆者の経験が記事に反映されることで評価されるため、「SEO」というテーマで執筆した場合、以下のような結果になります。

- 弊社のようなWebマーケティング会社

→経験や専門性が評価され上位表示される可能性が高い - ライティング歴1年程度のライター

→経験がないため上位表示されづらい

執筆者の経験が生かせるような記事こそ、現代のSEOでは大きく評価されます。

Expertise(専門性)

網羅性がある記事が評価されていた時代は終わり、現代のSEOでは専門性が重視されるようになりました。執筆するキーワードに対して、どれだけ専門性がある情報を提示できるかが、上位表示をするカギです。

適切な情報を適切な量で提示することが求められています。検索すると出てくる一次情報だけではなく、執筆者の経験に基づく以下のような情報も重要です。

- 専門性が高い内容

- 独自性がある内容

ほかのコンテンツにはない、自分のコンテンツだけのオリジナルの情報や、キーワードに対しての専門性が求められます。

Authoritativeness(権威性)

権威性はコンテンツだけではなく、サイト全体の評価に大きく影響します。

コンテンツの内容も当然重要ですが、「誰が作成したのか」という点にフォーカスされています。

権威性を上げるには、以下の方法を意識しましょう。

- 記事に監修者・専門家を立てる

- 外部リンクが多くサイトが評価されている

サイトに監修者や専門家を立てることによって、権威性は上がります。しかし、ただ監修してもらうだけではなく、監修者の略歴が権威性に大きく影響します。

「SEO」というジャンルで言うなら、SNSを中心にSEOについて情報発信をしていて、書籍の出版、メディアへの出演など、著名な人ほど監修者として評価されるということです。

Trust(信頼性)

Googleは、ユーザーファーストを意識したライティングを推奨しており、ユーザーにとって信頼できる情報を提供することを求めています。

サイト全体が信頼できるかどうかが重要で、信頼性があるサイトほど評価される傾向にあります。具体例を挙げると、以下のとおりです。

- オリジナルコンテンツを作っているかどうか

- 特商法の表記があり運営者情報が確認できるかどうか

- 引用元や出典元のソースが明確かどうか

- SSL化されてセキュリティが強化されているかどうか

いずれも、上位を獲得するうえで必要な要素なので、ライティング以外の部分でも意識することが大切です。

ユーザーファーストでの執筆

ユーザーファーストで執筆することも、SEOライティングでは非常に重要です。

検索するキーワードに対して、ユーザーがどのような情報を求めているかを提示することで、Googleから評価を受けやすくなります。

具体例を挙げると、以下のとおりです。

- 一次情報を提供する

- 補足情報として専門性がある情報を提供する

- 独自性がある情報を提供する

まずは、調べたキーワードに対しての一次情報を提供することです。

「SEOライティング」というキーワードなら、SEOライティングがどのようなものかを説明しましょう。

次に、補足情報として専門性がある情報を提供します。

執筆のやり方やコツ、執筆のルールなどが挙げられます。

そして、競合サイトにはないユーザーに有益な独自性がある情報を提供しましょう。

画像やイラストを使って読み進めやすくする

SEOライティングでは、テキストだけではなく、画像やイラストを挿入することも重要です。これには、ユーザーの可読性が関係しています。

テキストだけが羅列されている記事よりも、図解やイラストが使われている記事のほうが、ユーザーは読みたくなります。

サイトへの滞在時間が長いほど、SEOでは評価を受けやすくなるので、少しでも記事を読み進めてもらう工夫が大切です。具体的には、以下の方法が挙げられます。

- H2直下にアイキャッチを追加する

- 必要に応じて図解を追加する

- イラストや漫画を追加してコンテンツに面白みを出す

また、図解やイラストは独自性がある情報にもつながるので、Googleからの評価を高める意味でも随時追加しましょう。

検索キーワードに応じて悩みを解決できているかどうか

SEOライティングでは、キーワードを決めて執筆します。その際、選んだキーワードに応じて悩みを解決できているかどうかも、上位表示する重要な基準です。

上位表示されている記事では、ユーザーの悩みを解決している記事がほとんどです。具体例を挙げると、以下のとおりです。

- 「SEO 費用」という記事の場合

→SEOを外注する際の費用や平均相場についてまとめた記事 - 「SEO 外注」という記事の場合

→SEO対策を外注する方法や相場についてのまとめた記事 - 「SEOライティング」という記事の場合

→SEOライティングについてまとめた記事

ユーザーが悩みを解決できないと、記事は評価されずに上位表示はできません。

そのため、検索意図を把握して、記事に反映することが大切です。

SEOライティングの具体的な執筆手順

SEOにおいて重要なことがわかったら、いよいよ執筆に移ります。

どのような流れで執筆すればいいかわからない人のために、まずは作成手順を紹介します。

- 執筆する記事の目的を決める

- ペルソナやターゲティングの設定

- キーワードの選定

- 記事構成の作成

- 構成に沿ったライティングをする

- 公開後に効果測定をする

- 順位次第ではリライトや内部対策をする

詳しいキーワード選定のやり方や、記事構成の作成方法については後述するので、まずは手順を把握しておきましょう。

1.執筆する記事の目的を決める

SEOライティングをする前に、記事を執筆する目的を決めましょう。目的を明確にしていると、目的に合わせて方向性を決められ、ユーザーファーストを意識した執筆ができます。

記事を執筆する目的は複数ありますが、具体的には以下のとおりです。

- サイトへの集客向上

- 商品の購入やサービスの登録

- 認知度向上

サイト全体の目的と、作成する記事単位での目的を決めておくと、ターゲティングの設定やキーワード選定が楽になります。

例えば、サイトの集客と商品の購入などのCVを目的とした場合、キーワードは以下のように分類されます。

目的が決まっていれば、分類されたキーワードから選ぶだけなので、執筆までスムーズです。そのため、まずは記事を執筆して何を目指しているのかを明確にするところから始めましょう。

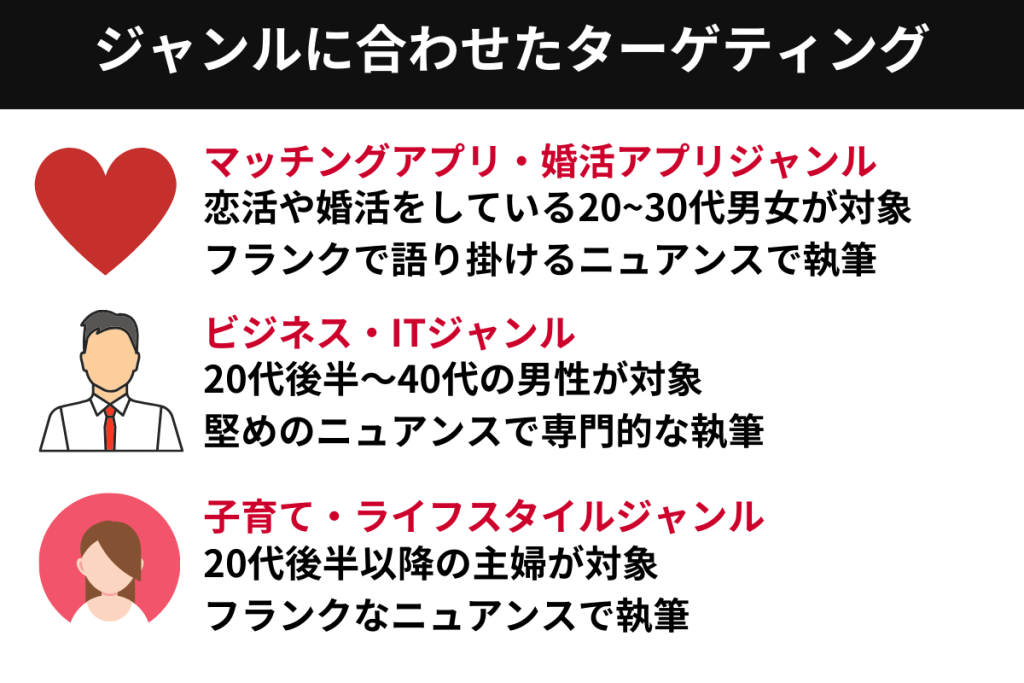

2.ペルソナやターゲティングの設定

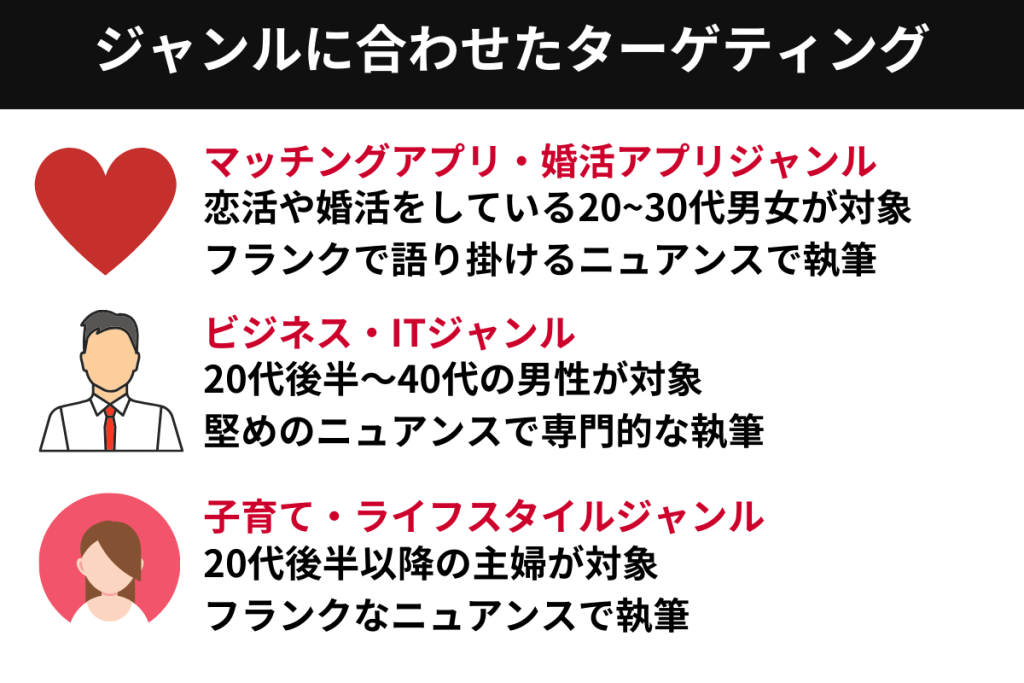

次に、ペルソナやターゲティングの設定です。ジャンルに応じて、ペルソナやターゲティングは変化するため、あわせて選定しておきましょう。

執筆するジャンルに合わせて、ターゲティングの例を挙げるので、以下を参考にしてください。

マッチングアプリや婚活アプリなどの出会いに絞る場合、ターゲットは20~30代の男女になります。性別は、キーワードによって変化します。

一方、ビジネス関連のジャンルになると、20代後半~40代がターゲットです。

最初にターゲットを設定しておくことで、ペルソナが設定しやすくなります。

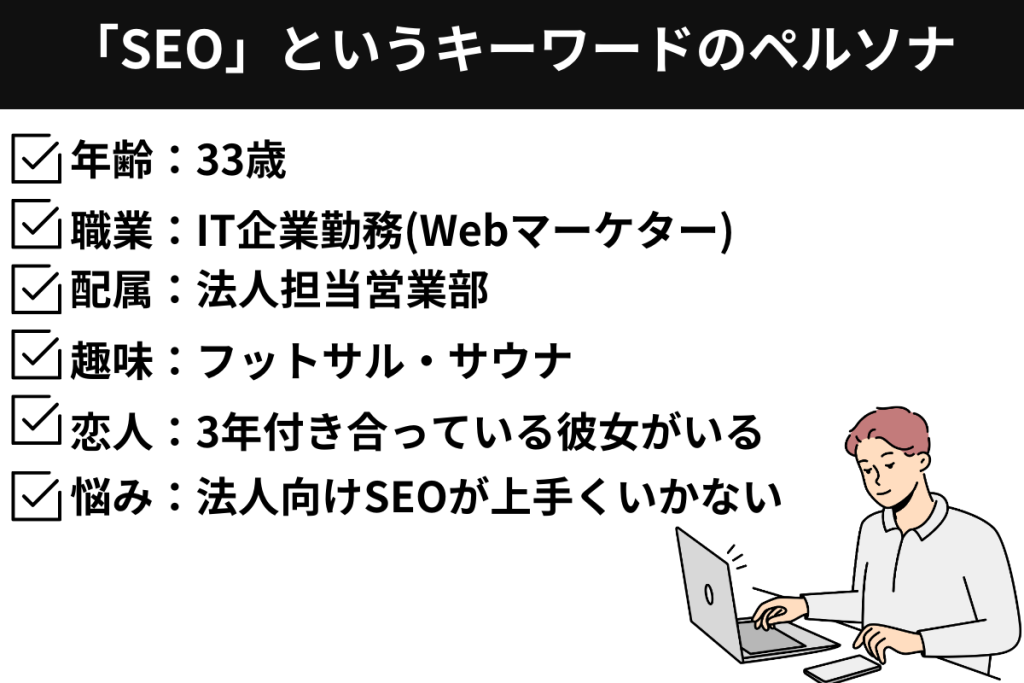

ペルソナとは、ターゲットをより細かく設定して明確にしたものであり、設定すると顕在層にアプローチしやすくなります。

例えば、「SEO」というジャンルで執筆する場合、対処のペルソナは以下のとおりです。

ここまで具体的に設定することで、執筆がしやすくなります。ユーザーに寄り添った記事が書けるようになるため、執筆前に設定しましょう。

3.キーワードの選定

ターゲティングやペルソナの設定をしたら、キーワードを選定します。キーワード次第で、上位表示できるかどうかが決まるので、意識して選定しましょう。

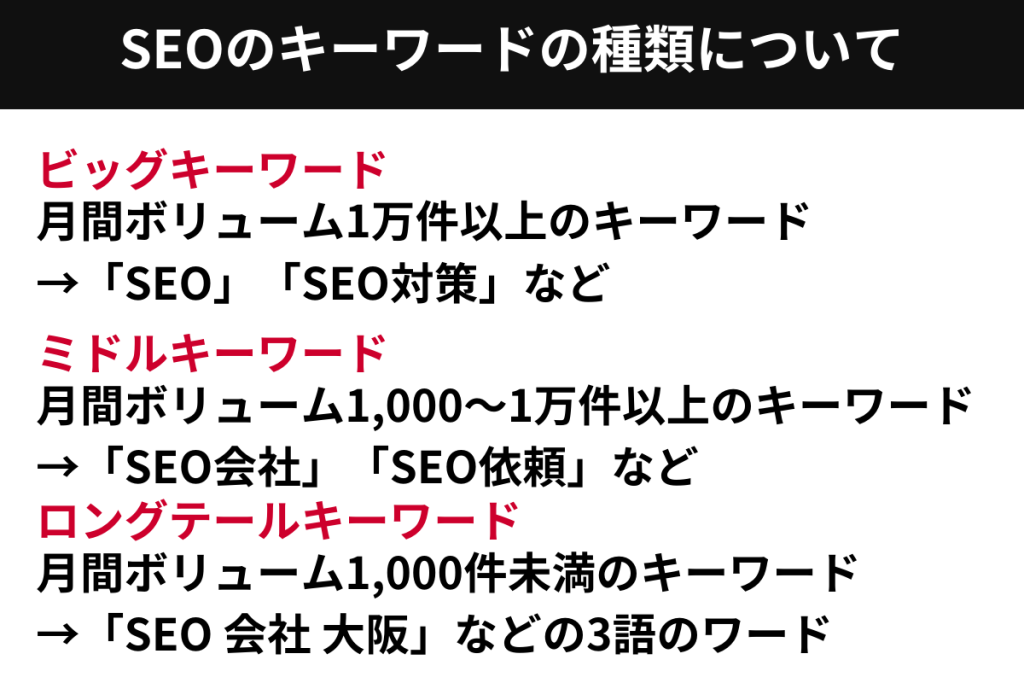

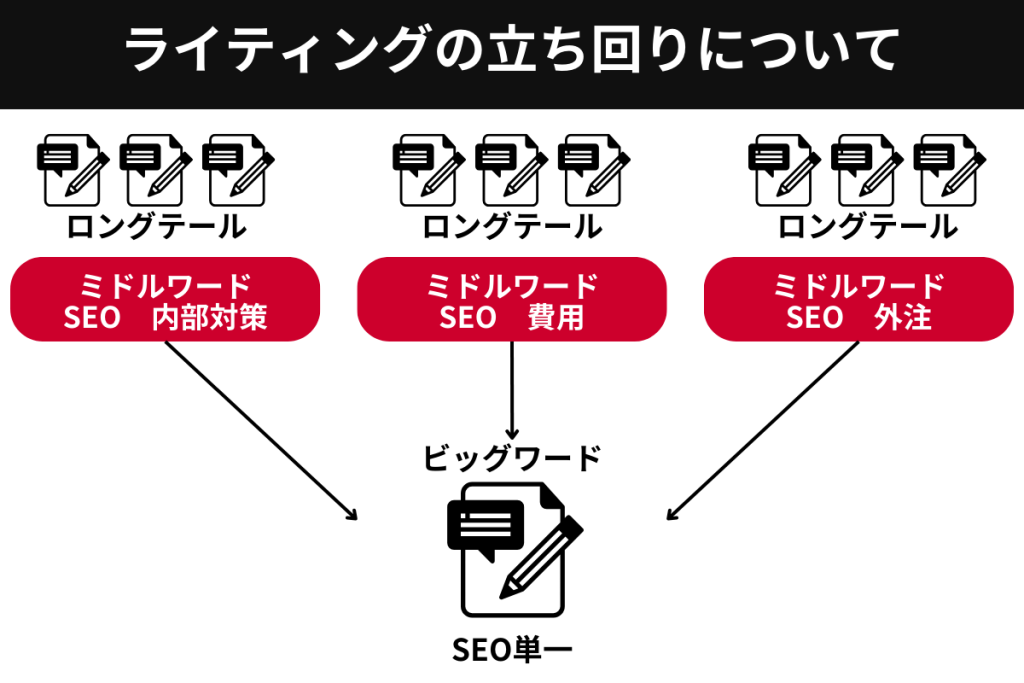

SEOライティングにおけるキーワードは、ざっくり分類すると以下のようになります。

「SEO」単一ワードは、検索ボリュームが多い分上位表示が難しいキーワードです。

それに付随して、「SEO 内部対策」「SEO 会社」などのキーワードは、ミドルキーワードと呼び、競合が多いものの対策次第では上位が獲得できます。

そして、月間検索ボリューム1,000以下のロングテールキーワードです。

こちらは、上位獲得が容易なものが多いですが、検索ボリュームが少ないため大きなアクセスには期待できません。

これらのキーワードは、今後サイトを運営するうえでの方向性によって決めるとよいでしょう。

「SEO」というジャンルで執筆する場合は、ビッグワードで執筆し、ミドルワードやロングテールキーワードから内部リンクを飛ばす方法が一般的です。

内部対策をコツコツすることで、順位を徐々に上げていく方法が、ビッグワードで上位を獲得する正攻法と言えるでしょう。

関連記事>>SEOキーワード選定の具体的なやり方!手順やおすすめツールを紹介

4.記事構成の作成

執筆するキーワードを選定したら、記事の枠組みになる構成を作成します。

構成を作成せずに執筆することもありますが、内容が薄くなったり、書くべきことを書けなかったりするのでおすすめしません。

ライティングをするうえで必ず用意するべき項目なので、作成しましょう。

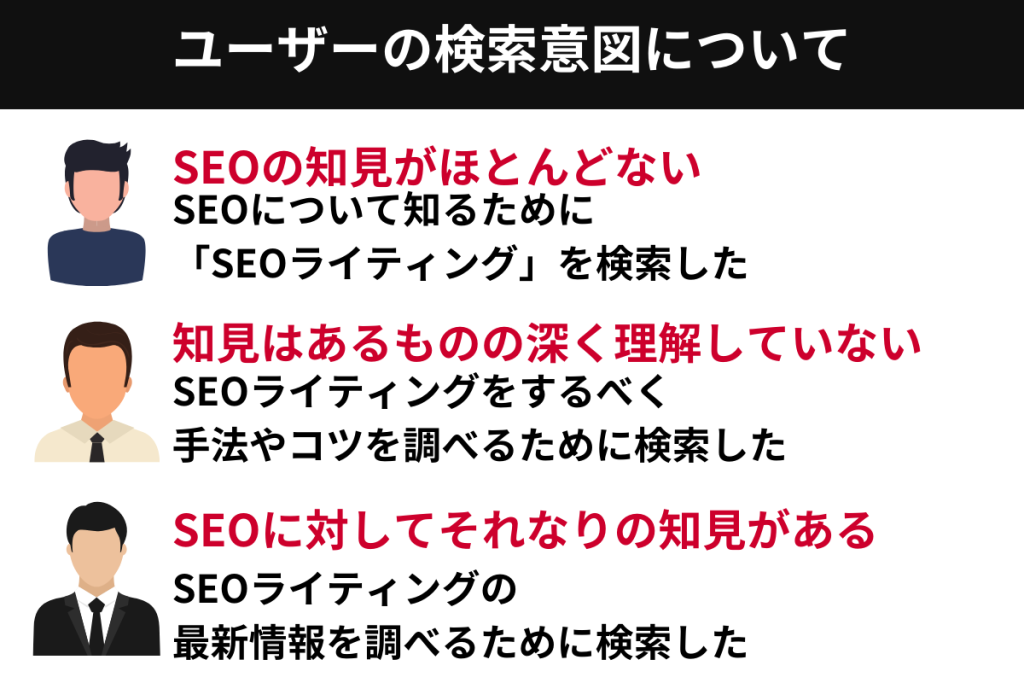

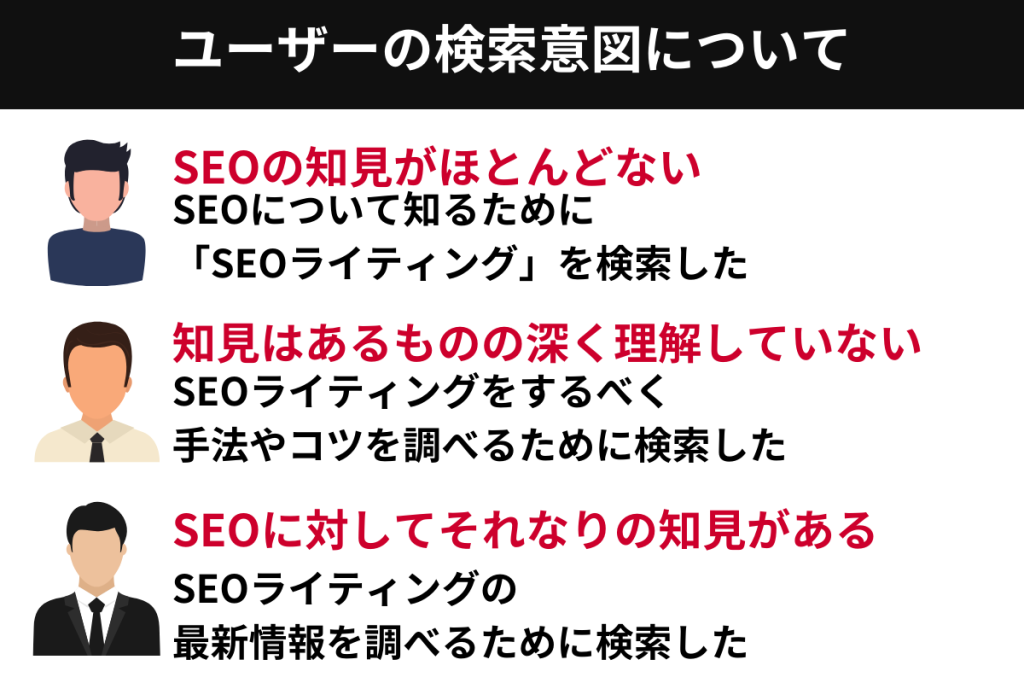

構成を作成する際は、執筆の目的やターゲティング、ユーザーの検索意図に合わせて作成します。例えば、「SEOライティング」で執筆する場合、ユーザーは以下のような検索意図が考えられます。

記事構成は、検索上位に含まれている内容を含めつつ、キーワードを検索して表示される関連ワードや共起語をもとに作成しましょう。

5.構成に沿ったライティングをする

構成ができたら、ライティングをします。詳しいライティング手法については後述するので、以下のことを意識して執筆しましょう。

- ユーザーファーストの記事を執筆する

- ユーザーの悩みを解決する記事を作成する

- キーワードに沿った執筆をする

- 独自性や専門性を意識した執筆をする

- E-E-A-Tを意識する

SEOで上位を獲得するためには、ユーザーファーストで執筆する必要があります。ユーザーの悩みを明確にし、解決できるようなライティングをしましょう。

その際に、構成を作成していると、思い付きでライティングをすることがなくなるため、検索意図に沿った執筆ができます。

6.公開後に効果測定をする

執筆が完了したら、記事を公開してインデックスされるまで待ちます。

その際、Googleサーチコンソールにてクロールをリクエストすると、インデックスされやすくなります。インデックスが完了して、Googleに公開されたら記事の順位とアクセス数を計測しましょう。

執筆後の効果測定は非常に重要で、順位の動向次第ではリライトの必要性も出てきます。効果測定は、ツールを使っておこなうことが多く、無料ツールならサーチコンソールが有名です。

また、有料ツールで確認する場合は、GRCやSEMRUSH、ahrefsなどが挙げられます。

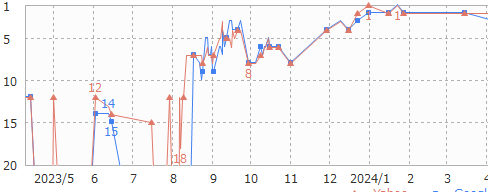

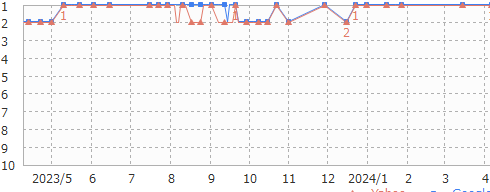

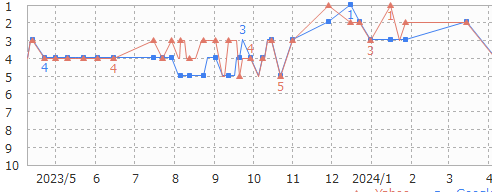

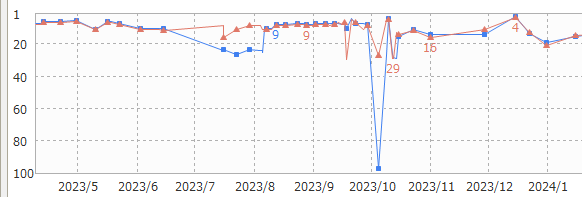

弊社が計測しているデータをいくつか紹介するので、参考にしてください。

【時間をかけて上位を獲得しているパターン】

【長期間1位を獲得しているパターン】

【順位変動が大きいパターン】

効果測定をすることで、順位が下がった時の対策ができます。著しく下がった場合はリライトをして対応し、なかなか上位を獲得できない場合は、被リンク対策や内部対策をすることをおすすめします。

また、W-ENDLESSでは、成果報酬型のドメインランクアップ施策を実施しています。ドメインランクを上げることによって、これまで上がらなかった順位も上昇する可能性が高いです。以下のページにて詳細を解説しているので、参考にしてください。

7.順位次第ではリライトや内部対策を実施する

記事を執筆した後に効果測定をして、順位が落ち着いてきたらリライトや内部対策をしましょう。リライトは、既存記事に加筆や修正を加えて、アップデートすることを指します。

Googleではユーザーファーストを推奨しているため、常に最新の情報を更新する必要があります。

古い情報のサイトは、Googleからマイナス評価を受けて順位が下落することが多いです。

そのため、定期的にリライトをして情報を更新し、加筆と合わせて記事のスケールアップをしていきましょう。

こちらは弊社で管理してるメディアの、順位の推移になります。

2023年10月にGoogleアップデートの影響で順位が下落し、7~8位を低迷していました。情報が古かったこともあり、最新の情報に更新し、定期的にリライトをした結果2023年12月末に順位が回復し始め、現在では1位を獲得し続けています。

このように、リライトをすることで記事が再評価されることが十分あるので、定期的に実施するとよいでしょう。

関連記事>>SEOのリライトとは?具体的な手順・記事の選び方を紹介

SEOライティングにおける基本ルール

SEOライティングには、いくつかルールがあります。

守らなかったからと言って、SEOに大きな影響を与えることはありませんが、上位を獲得する要素の一つではあります。

具体的なルールは、以下のとおりです。

- タイトルやディスクリプションに対策キーワードを含める

- hタグに対策キーワードや共起語を入れる

- 画像にaltタグを使用する

- 「こそあど」言葉は極力使わない

- 文章中に適切な量の対策キーワードを含める

- 必要に応じて既存記事に内部リンクを飛ばす

基礎ができていないと上位を獲得は目指せないので、ライティングする前にしっかり把握しておきましょう。

タイトルやディスクリプションに対策キーワードを含める

記事を執筆する際、タイトルやディスクリプションには対策キーワードを含めましょう。

これは、SEOの基本であり、含めることで検索上位に表示されやすいです。

また、いずれもキーワードを入れるときは、左詰めにすることが推奨されています。

「SEOライティング」という記事の場合、以下のようになります。

- OK例:SEOライティングとは?コツややり方を紹介

- NG例:SEOの基本について知りたい!ライティングはどうやってする?

上位表示される要素はほかにもありますが、タイトルやディスクリプションにキーワードを入れることは基本なので、必ず入れるようにしましょう。

hタグに対策キーワードや共起語を入れる

タイトルやディスクリプション以外にも、hタグに対策キーワードや関連キーワードや共起語を入れると、上位表示されやすくなります。

専門性や独自性がある記事が上位表示されるとはいえ、ある程度網羅性がある記事も評価される傾向にあり、それらのワードを見出しに入れることが大切です。

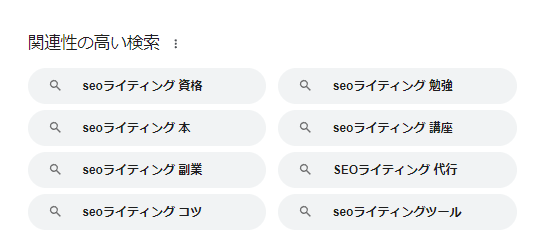

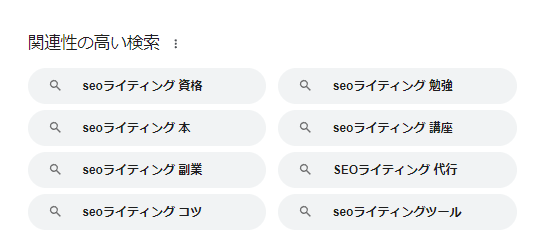

「SEOライティング」で検索すると、Googleでは以下の関連ワードが出てきます。

こちらのキーワードは、再検索キーワードとも言われており、該当するキーワードでユーザーが悩みを解決できなかった際に、改めて検索しているキーワードのことです。

つまり、これらのキーワードを記事に入れることによって、ユーザーは改めて検索せずに情報を知れるというわけです。

しかし、すべてのキーワードを含めればいいわけではなく、競合サイトの構成を見ながら入れるようにしましょう。

画像にaltタグを使用する

SEOライティングでは、テキストのほかに画像を挿入しますが、その際に設定したいのがaltタグです。altタグとは、画像に設定できるテキストのことであり、別名代替テキストとも呼ばれています。

Googleのクローラーは、画像を画像として認識しておらず、一つの文字列として認識しています。

altタグを設定することで、クローラーに画像があることを説明でき、画像が読み込めない場合にテキストとして読み込めるようになります。

例えば、以下の画像の場合。

この場合、altタグは「threadsというワードの検索ボリューム」というタグを設定しています。

タグを設定することで、記事内の画像がインデックスされ、Googleの画像検索で表示されやすくなるというメリットもあります。

図解やオリジナル性ある画像に設定すると、画像検索からの流入も期待できるのでおすすめです。

「こそあど」言葉は極力使わない

SEOライティングをする際、「こそあど」という言葉は極力使わないようにしましょう。

こそあど言葉とは、「これ」「それ」「あれ」「どれ」の頭文字を取ったものであり、文章に使うと抽象的な表現になってしまいます。

しかし、こそあど言葉を使ったからと言って、上位表示できないというわけではありません。

多用するとユーザーにとって読みづらい文章になってしまうので、可読性が落ちた結果、上位表示できないというわけです。

そのため、こそあど言葉を使う場合は、文章の流れで自然に入れるようにしましょう。

文章中に適切な量の対策キーワードを含める

記事を執筆する際、文章に対してのキーワード含有量・出現率を意識することで、上位表示されやすくなる場合があります。

現代のSEOでは、E-E-A-Tや独自性などが重要視されており、キーワード出現率はそこまで重要ではないという意見もあります。とはいえ、文章中に対策キーワードを含めないと上位表示されないので、適切な量を入れることが大切です。

キーワード出現率は、該当するワードが文章中にどれくらい登場したのかを示す割合です。

「SEOライティング」で執筆するなら、文字数に応じて適切な割合でキーワードを入れる必要があります。

以前のSEOでは、キーワードは入れるだけ入れたほうがいいという考えでしたが、現代のSEOではそこまで重視されていません。

とはいえ、極端に入れなさすぎるのもよくないので、自然な形で入れられるようにしましょう。

必要に応じて既存記事に内部リンクを飛ばす

ライティングとは別に、内部対策をすることも上位表示をするコツです。

内部対策とは執筆後におこなう対策のことを指し、以下のようなことをします。

- 内部リンクの設置

- クロール頻度が高いページにリンクを貼る

- サイトの更新速度を上げる

そのほかにも対策はありますが、ライティング関連でできる対策は内部リンクの設置です。

記事を執筆して、関連性がある記事にリンクを飛ばすことによって、ユーザーがサイトを回遊しやすくします。

また、クローラーがサイトに訪れたときも同様です。

具体的な内部対策については、以下の記事でまとめているので合わせて参考にしてください。

>>SEOの内部対策とは?具体的な対策とおすすめチェックツールを紹介

補足:執筆のルールは意識するべき?

SEOライティングをするうえで、いくつか執筆のルールがあります。

ルールというよりは、日本語を正しく使えているかどうかで、執筆者の間で議論されることがあります。具体例を挙げると、以下のとおりです。

- たり言葉の正しい使用

- 漢字の開き(例:おこなう、できるなど)

- 冗長表現の使用(例:することができるなど)

これらの執筆ルールは、確かに執筆時に意識したいところですが、読者はそこまで気にしていないことが多いです。弊社では、ユーザーが読み進められる記事を執筆しており、状況によって使い分けています。

それに、執筆ルールを守ったからと言って、劇的にSEOの順位が変わるわけではありません。

意識することも大切ですが、重要なことは「いかにユーザーにとって読みやすいか」なので、状況に応じて使い分けることが大切です。

また、W-ENDLESSでは、サイト運営についてわからない方向けに、オウンドメディア運用コンサルをおこなっています。以下のページで概要を詳しくまとめているので、合わせてご参照ください。

キーワード選定をする際に意識したいコツ

SEOライティングをする際、漠然と記事を執筆するのではなく、キーワードを選定したうえで執筆する必要があります。

執筆の段階で、方向性とペルソナが決まっている場合は、ジャンルに応じたキーワード選定をしましょう。それぞれ意識したいコツは、以下のとおりです。

- サイトの方向性に応じて選定する

- 集客用かCV発生用で選定する

- キーワードの需要を確かめたうえで選定する

詳しく紹介するので、参考にしてください。

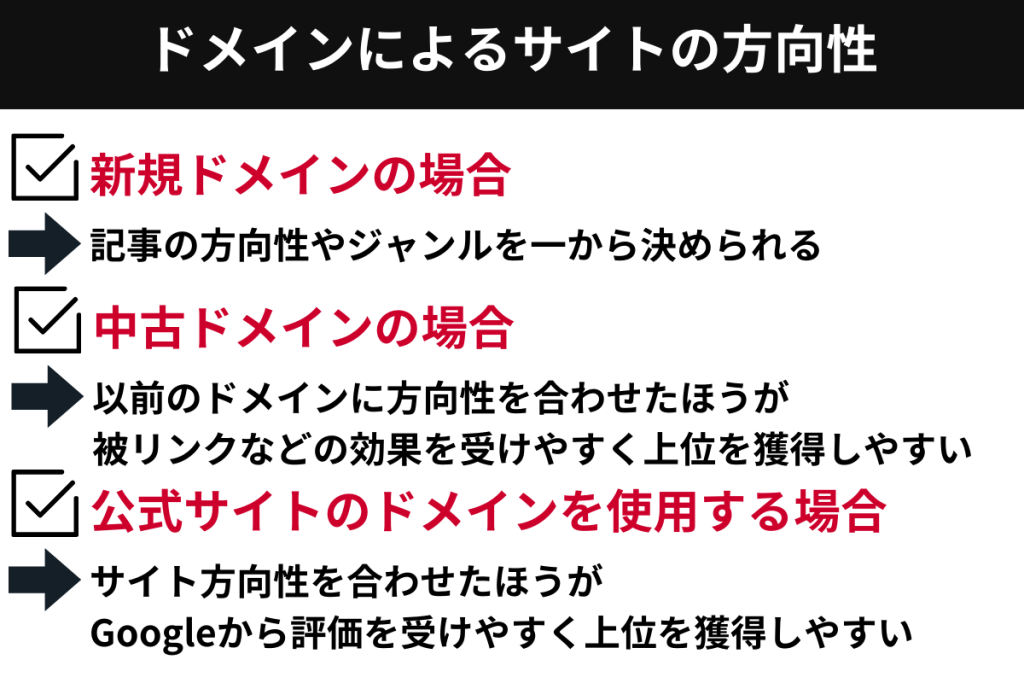

サイトの方向性に応じて選定する

まず重要視したいのが、サイトの方向性です。

この場合、ドメインによって方向性とジャンルが決まります。

新規ドメインを取得する場合は、どのような方向性・ジャンルでも構いません。

中古ドメインなら、過去に運営していたサイトの方向性に合わせたほうが、被リンクなどの効果を受けやすいです。

また、弊社のように公式サイトがありオウンドメディアとして運用する場合は、サイトの方向性に合わせたジャンルのほうが上位を獲得できます。

弊社の場合は、SEOやSEM、コンサルティングをおこなっているため、関連するジャンルのほうが上位を獲得できます。

サブディレクションとして、ドメインパワーを借りて別ジャンルを執筆する方法もありますが、最近では大元のドメインとの関連性も重視されており、方向性が一切違うジャンルは上位表示しづらいとされています。

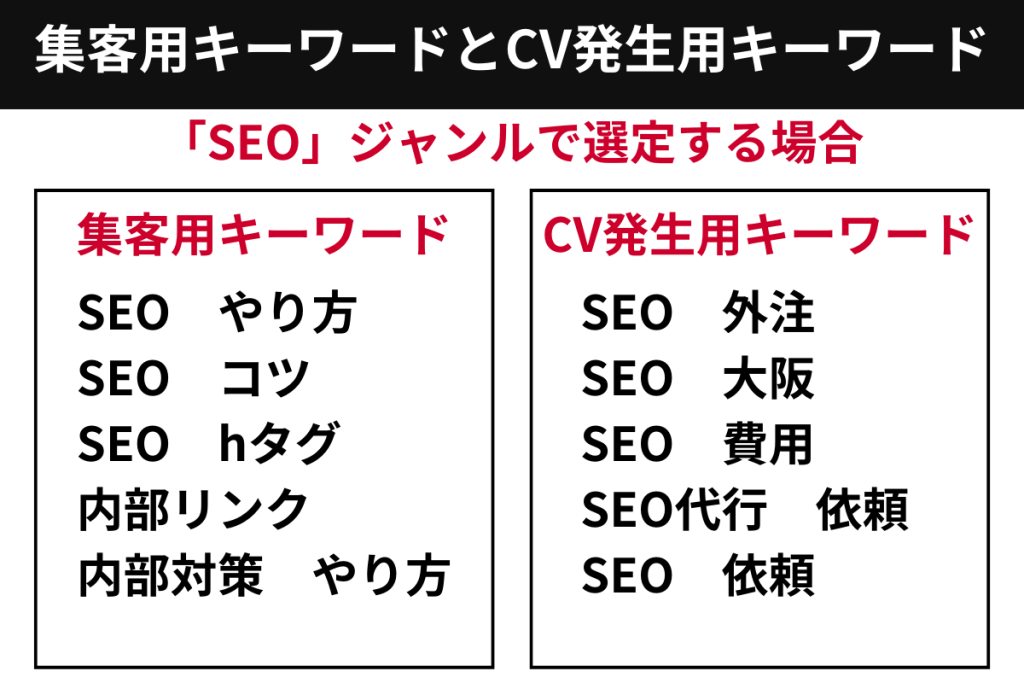

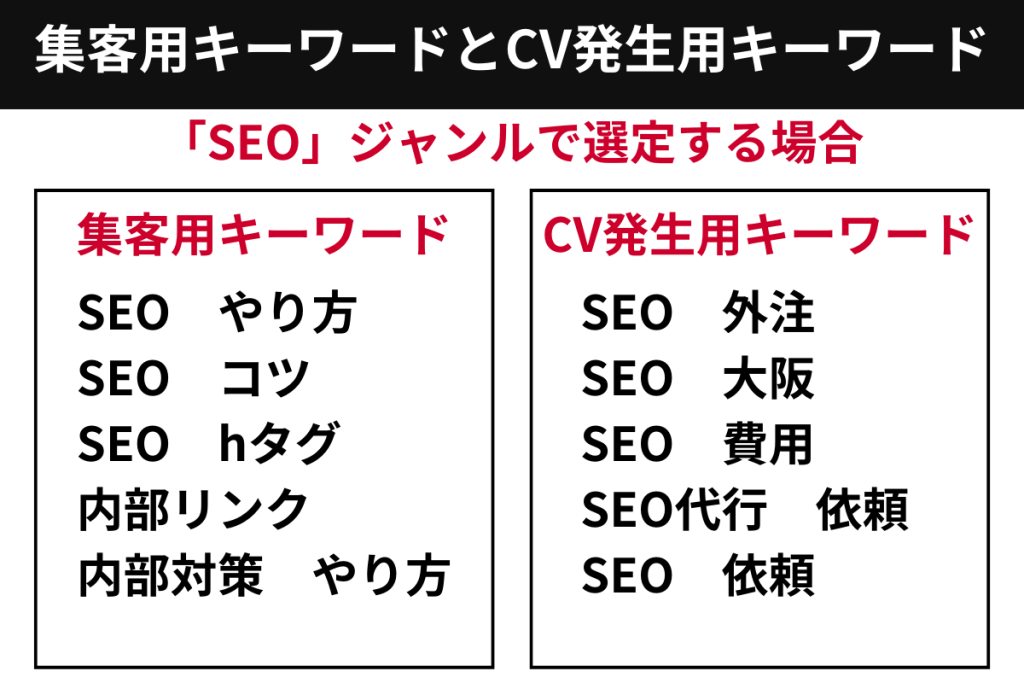

集客用かCV発生用で選定する

SEOのキーワードは、集客用かCV発生用に分類されます。

集客用はサイトへのアクセスを目的としたキーワードで、多くの場合CVは度外視します。

一方、CV発生用のキーワードは、問い合わせやサービス登録など、CVに直結するキーワードのことです。

それぞれ分類すると、以下のとおりです。

集客用は、ハウトゥ系の悩みを解決するキーワード(滞在層)に対し、CV発生用は、外注費やエリア名といった、依頼を検討している人(顕在層)向けのキーワードだとわかります。

上位を獲得する難易度はいずれも変わりませんが、CV発生用キーワードは、SEOライティング以外にもセールスライティングをする必要があります。

上位を獲得しつつ、成約につなげるという意味では、CV発生用キーワードのほうが執筆難易度は高いといえます。

キーワードの需要を確かめたうえで選定する

キーワードの需要についても、選定する前に把握しておきたいところです。

ユーザーにとって需要がないキーワードを執筆しても、アクセスにはつながりません。

一般的にボリュームがあるキーワードでも、トレンドに強いキーワードの場合は、アクセスが一過性なのでおすすめしません。

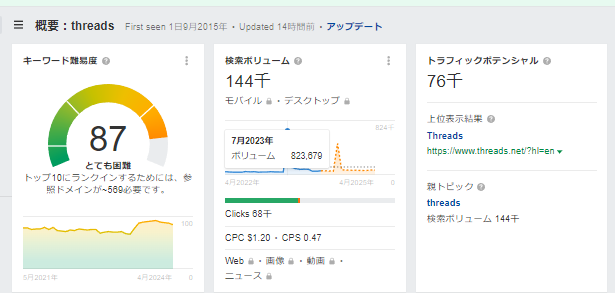

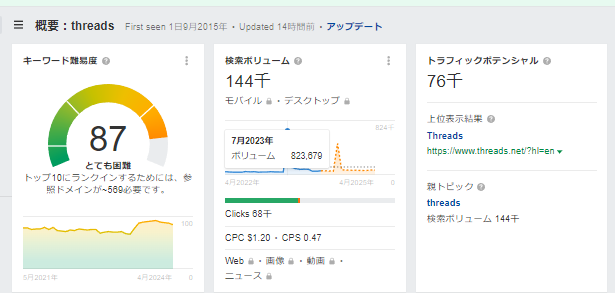

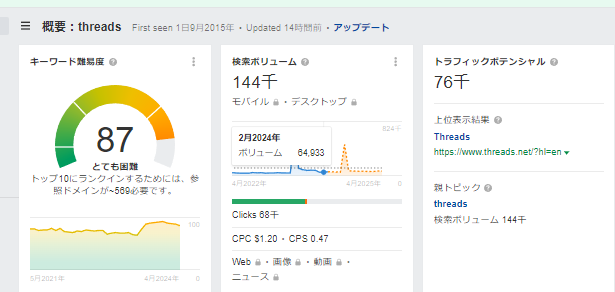

例えば、こちらのキーワード。

X(旧:Twitter)が終了するとささやかれて、次世代SNSとして登場したThreadsの検索ボリュームです。

2023年7月時点では、月間80万件以上の検索ボリュームがありました。

しかし、2024年3月時点での検索ボリュームは5万件程度です。

いくら競合がいないキーワードでも、検索する人がいない需要がないキーワードを選定したところで意味はありません。

そのため、キーワードを選定する際に、トレンドに左右されそうなワードがあったら、状況に応じて執筆するかを考えましょう。

競合リサーチで抑えておきたいこと

SEOライティングでは、執筆前にいかに準備するかが上位獲得のコツです。

なかでも、競合のリサーチは重要で、事前に抑えておきたいことがいくつかあります。

- 検索意図に応じたターゲティングをする

- 上位サイトの記事構成や流れを把握する

それぞれ意識して、競合をリサーチし、構成やライティングに反映しましょう。

検索意図に応じたターゲティングをする

競合リサーチする場合は、検索意図に応じたターゲティングが重要です。

なぜそのキーワードを検索したのかを明確にすることで、ユーザーの悩みを解決できる記事が作成可能です。

逆に、構成作成時点で検索意図からずれてしまうと、内容が逸脱します。

「SEOライティング」というキーワードでは、以下の検索意図が推測できます。

いずれも、「SEOライティングについて知りたい」という検索意図があり、知見がない人とある人で、知りたいことは異なります。

そのため、どの人の検索意図も解消できるように、必要最小限の情報を網羅しましょう。

また、検索意図がわかれば、ある程度ターゲティングも分類できます。

「SEOライティング」の場合は、以下がターゲットになります。

- Webマーケター

- ライター

- SEOについて興味があるユーザー

いずれのターゲットの検索意図を解消するためには、専門的な内容を執筆することが大切です。

上位サイトの記事構成や流れを把握する

現代のSEOでは、ユーザーの悩みを解消できる記事が上位表示されます。

独自性や専門性が意識されているとはいえ、網羅性があるコンテンツは強いです。

SEOで上位を獲得する答えは、検索結果にあります。

キーワードを検索して、表示されたサイトが現状の答えなので、リサーチの段階で上位サイトを参考にして記事構成や流れを把握しましょう。

競合サイトを参考にしつつ、独自性や専門性がある情報を入れることで、上位表示されやすくなります。

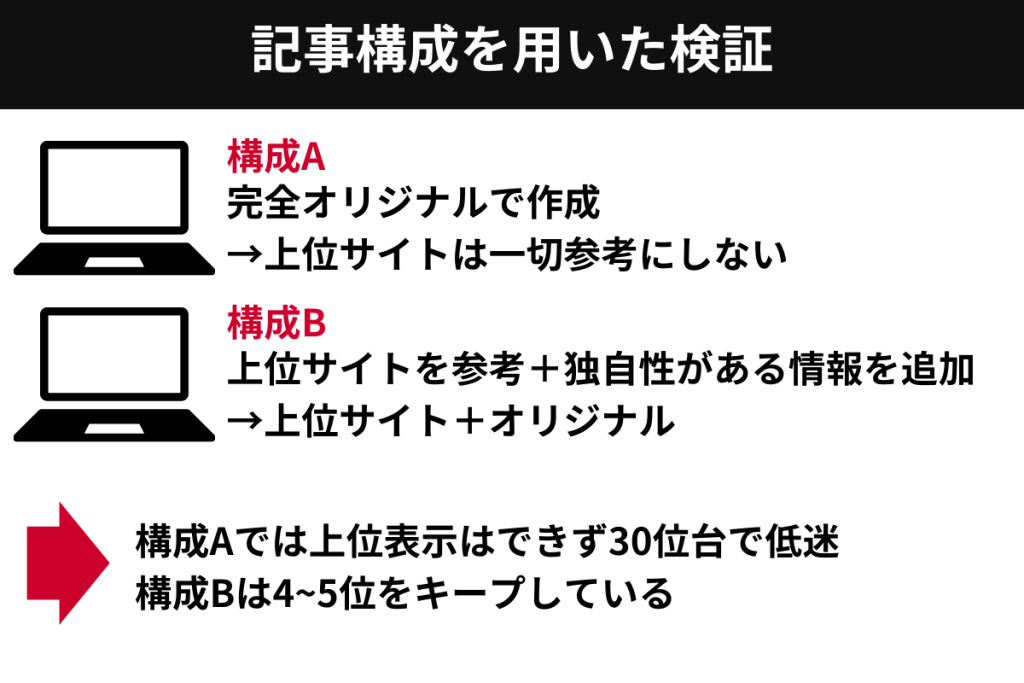

また、独自性があるコンテンツについて、弊社で検証したことがあるので共有します。

被リンク数やドメインランクが同じサイトで、なおかつクローラーの評価も同じドメインを使用して検証した結果、完全にオリジナルで作成したコンテンツは上位表示されませんでした。

一方で、上位サイトを参考にしつつ独自情報を追加し、専門的な内容を追加したところ、順位は4~5位をキープ。

このことからわかるように、競合が一切いないジャンルで記事を書く場合を除き、新しく記事を執筆する場合は、競合を参考にした見出しのほうが上位を獲得しやすいです。

そのため、執筆する際は、上位サイトを参考にしつつ独自情報を入れるなどして執筆することが大切です。

構成作成で意識するべきコツ

SEOライティングでは、執筆する前に構成を作ることが一般的です。

構成は、記事の骨組みになるため、行き当たりばったりな執筆にならないように、以下のコツを意識して作成しましょう。

- ユーザー目線で見出しを作成する

- 文章の流れを意識した構成を作る

- 目次で記事の概要がわかるようにする

- 2~3割独自性が高い情報を含める

SEOライティングで上位を獲得する場合、構成が重要な役割を果たします。

構成次第で、上位表示できるかどうかを左右するので、それぞれ意識しましょう。

ユーザー目線で見出しを作成する

構成を作成する場合は、ユーザー目線で見出しを作成することが大切です。

ライティングよりも構成のほうが重要で、構成次第で上位表示を大きく左右するといっても過言ではありません。

ユーザーファーストを推奨している昨今のSEOでは、ユーザー目線で見出しを作成することが大切です。

その際に重要になってくることが、検索意図とユーザーの悩みです。これらを解決できるように、構成に反映しましょう。

例えば、「SEOライティング」というジャンルで記事を執筆する場合、ユーザーは以下のようなことを求めています。

- SEOライティングって何?

- SEOライティングのやり方・書き方が知りたい

- どうすれば上位表示できる?

- SEOの簡単なルールを知りたい

検索意図がわからない場合は、一度対策キーワードで検索するとよいでしょう。

SEOライティングで検索すると、このような関連ワードが出てきます。

キーワードからわかるように、ノウハウややり方を調べているため、ハウトゥ系の記事を書くことで上位表示されやすくなります。

そのほかにも、共起語などを記事構成に反映して、ユーザーに寄り添ったものを作りましょう。

文章の流れを意識した構成を作る

構成を作成する際は、全体の文章の流れを意識したうえで作ることが大切です。

しかし、執筆するキーワードやジャンルによって、流れは異なります。

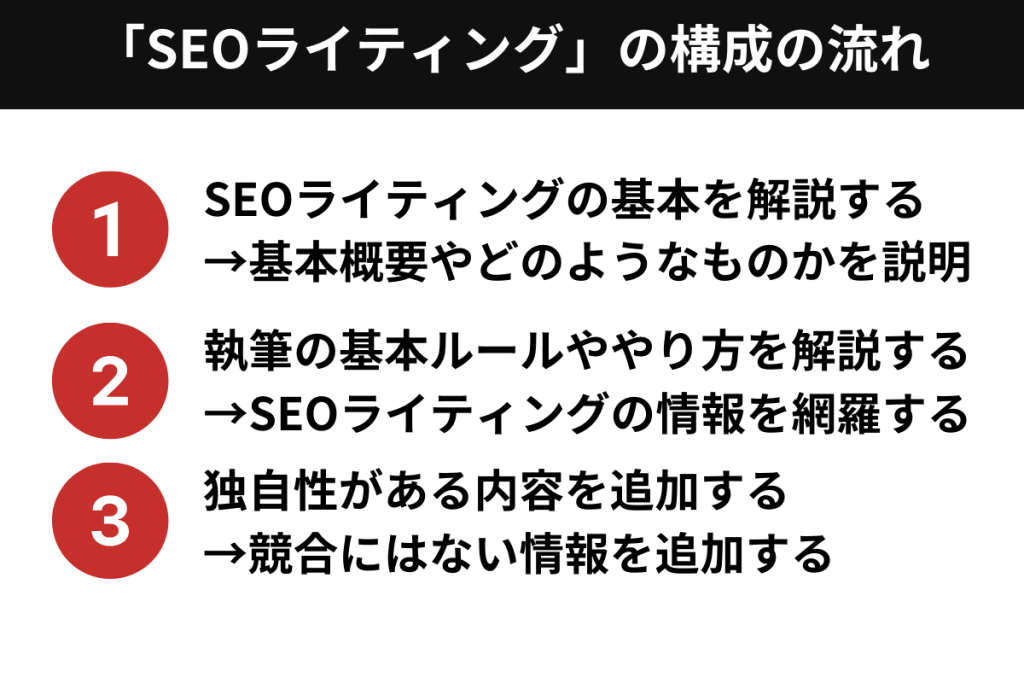

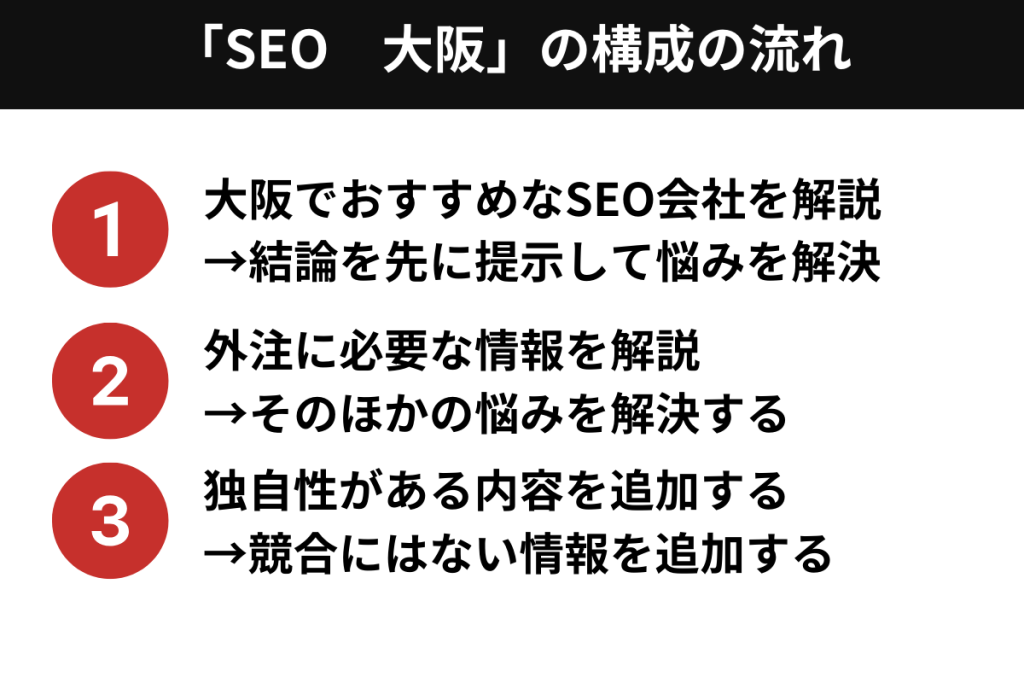

こちらは、「SEOライティング」というキーワードで記事を作成する場合の流れです。

起承転結を意識して、ユーザーの悩みを解決して、コツややり方を解説する記事だと、流れも自然です。

一方で、商品やサービスを紹介する系のキーワードでは、結論を先に持ってきます。

「SEO 大阪」というキーワードを例に挙げると、ユーザーの検索意図は「大阪でSEOの依頼をしたい」というものなので、結論で大阪のSEO会社を説明します。

その後、費用や平均相場などを説明するという流れが、ユーザーにとって親切です。

順番にバラつきがある記事は読みづらいだけなので、構成を作成した時点で一度見直して、流れを考えることが大切です。

目次で記事の概要がわかるようにする

構成を作成する際に重要なことは、目次で記事の概要がわかるようにすることです。

弊社の記事では、できる限り目次で内容がわかる構成を作成しています。

記事冒頭の目次のクリック率は高く、サイトに訪れるユーザーは自分が知りたい情報を素早く知りたいと思っています。

必要な情報がなければ離脱しますし、情報があれば記事を読み進めていきます。

以前は10,000文字以上の記事でも可読性は高かったものの、ユーザーの行動変化に伴い「適切な情報を適切な量だけ」というユーザーが増えている印象です。

TikTokやYouTubeのショート動画が流行していることも、ユーザーが必要な情報を求めている証拠です。

そのため、目次を見ただけでユーザーが適切な情報にアクセスできるようにすることが大切です。

2~3割独自性が高い情報を含める

記事構成を作成する場合は、独自性が高い情報を含めましょう。

多くの記事がサイトにあふれている現状で、周りと差別化するためには独自性が高い情報をユーザーに提供する必要があります。

しかし、100%オリジナルの構成ではなく、あくまでも上位サイトを参考にしたうえで、+αの情報として独自性がある情報を含めるようにしましょう。

割合としては、2~3割を目安にして、以下のような情報を含めるとよいです。

- 競合が書いていないユーザーの悩みを解決できる見出し

→共起語や関連キーワードから判断する - 体験談・経験談の追加

独自性がある情報を追加するなら、執筆者にしか書けない情報を入れることをおすすめします。

監修者や専門家のコメントがいい例で、その人にしか書けないコンテンツなので、経験や独自性が優遇されて上位表示されやすくなります。

SEOライティングで実践したいコツ

構成を作成したら、いよいよライティングに移ります。

その際は、以下のコツを実践しましょう。

- ターゲットに合わせたニュアンスの調整

- 重要な箇所に文字装飾をする

- 信頼性がある情報を提供する

- サイトを回遊しやすいように工夫する

上位を獲得するために必要な要素なので、これからのライティングに反映することが大切です。

ターゲットに合わせたニュアンスの調整

SEOライティングでは、執筆するジャンルによってターゲティングが異なります。

執筆する際のニュアンスを、ターゲットに合わせることによって、可読性が上がる場合があります。

こちらは、ジャンル別のターゲット層とニュアンスです。

恋活・婚活系のジャンルでは、20~30代の男女がターゲットなので、かたい口調というよりは、砕けたフランクな語り口調のニュアンスがおすすめです。

一方ビジネス系のライティングでは、ビジネスマンが閲覧することが想定できるため、かたい口調での執筆をしましょう。

ニュアンスによって、検索結果が大きく変わるとは言い難いですが、場合によっては情報の信頼性が薄くなることがあります。

例えば、ビジネスジャンルで恋活や婚活のニュアンスで執筆した場合、ターゲットに刺さらず離脱率が上がることが予測されます。

そのため、執筆前に設定したターゲットとペルソナに合わせたニュアンスで調整しましょう。

重要な箇所に文字装飾をする

記事を執筆した後は、そのまま公開するのではなく、装飾をすると効果的です。

クローラーがサイトに訪れる際、以下の内容を参考に解析しているとされています。

- テキストの内容

- htmlタグ

- 画像(altタグ)

その際、重要だと思われる個所に太字やマーカーを引くことで、評価されやすくなります。

Googleのサーチコンソールが公開していた、「Is there a difference between the “b” and “b” tags in terms of SEO?」という動画では、装飾についての重要性が解説されています。(0:44~)

要約すると、文字装飾をする際にbタグとbタグのどちらを使用すればいいかという質問に対し、どちらも強調タグになるのでいずれもSEOに与える影響は変わらないとのこと。

そのため、文字装飾がSEOに与える影響は大きく、クローラーの上位表示の判断基準だとわかります。

記事を執筆したら、そのまま投稿するのではなく、重要度が高い場所に積極的に装飾するとよいでしょう。

信頼性がある情報を提供する

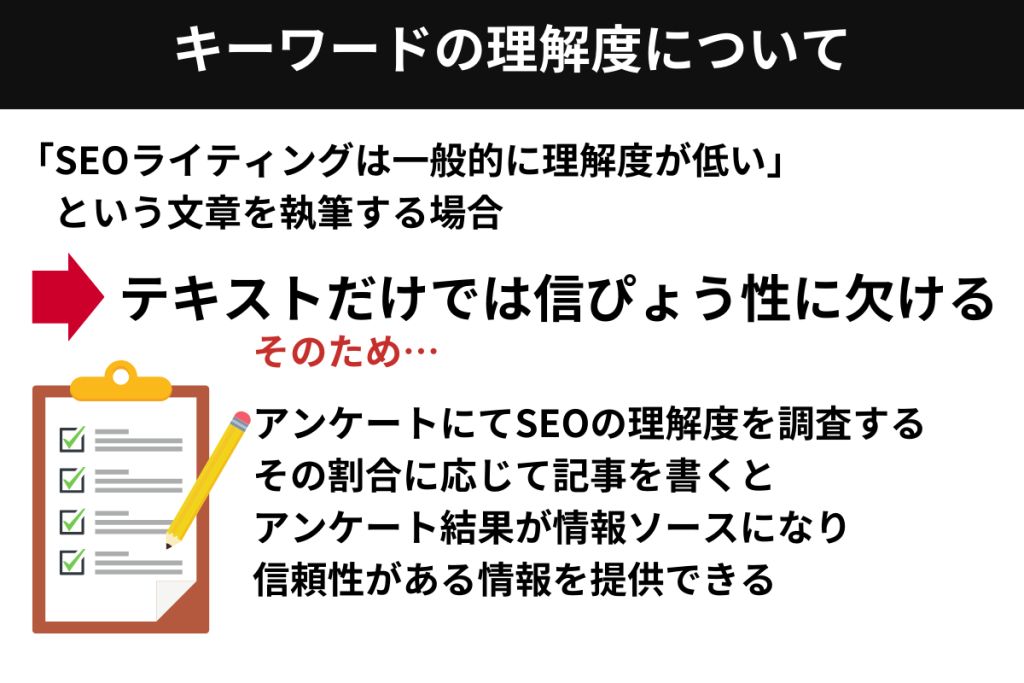

SEOでは、E-E-A-Tでも推奨されているように、信頼性がある情報を提供する必要があります。根拠がない情報を提示したところで、ユーザーは不審に思ってしまいます。

特に独自性がある情報を執筆する際は注意が必要で、情報ソースを提示しなければなりません。

具体的には、以下のような方法で提示できます。

- 引用元のリンクや情報ソースを設置する

- 独自のアンケートを取って情報ソースとして使用する

また、引用元の情報ソースも、個人ブログよりも信頼性があるメディアのほうが評価されます。(例:自治体の公式HP、官公庁の公式サイトなど)

独自性をアピールするなら、アンケートを実施して情報ソースとして使用する方法も可能です。

例えば、「SEOライティングは一般的に理解度が低いです」という文章を執筆する場合、独自アンケートを取って、実際の理解度を計測すると情報に信頼性が生まれます。

文章を書くときに、テキストだけでは信ぴょう性に欠けると判断したら、アンケートを実施するとよいでしょう。ほかのサイトにはない独自性がある情報なので、評価の対象です。

サイトを回遊しやすいように工夫する

ライティングの段階で、ユーザーがサイトを回遊しやすいようにすると、Googleからの評価が高まる場合があります。なかでも、内部リンクは執筆時にできる内部対策です。

文章に関連性がある記事にリンクを飛ばし、閲覧している記事以外に興味がある記事へと誘導させることで、ユーザーの悩みをさらに解決できます。

近年のSEOでは、ライティングだけで順位を上げることは難しく、内部対策が外部対策を徹底する必要があります。

内部リンクはまとめて入れるよりも、随時入れたほうが抜け漏れなく適切に誘導できるので、設定するとよいでしょう。

また、外部対策の一環として、W-ENDLESSではドメインランクアップの施策をおこなっています。ドメインランクが上がることで、記事全体の順位にも大きく影響します。

以下のページにて詳細をまとめているので、ご参照ください。

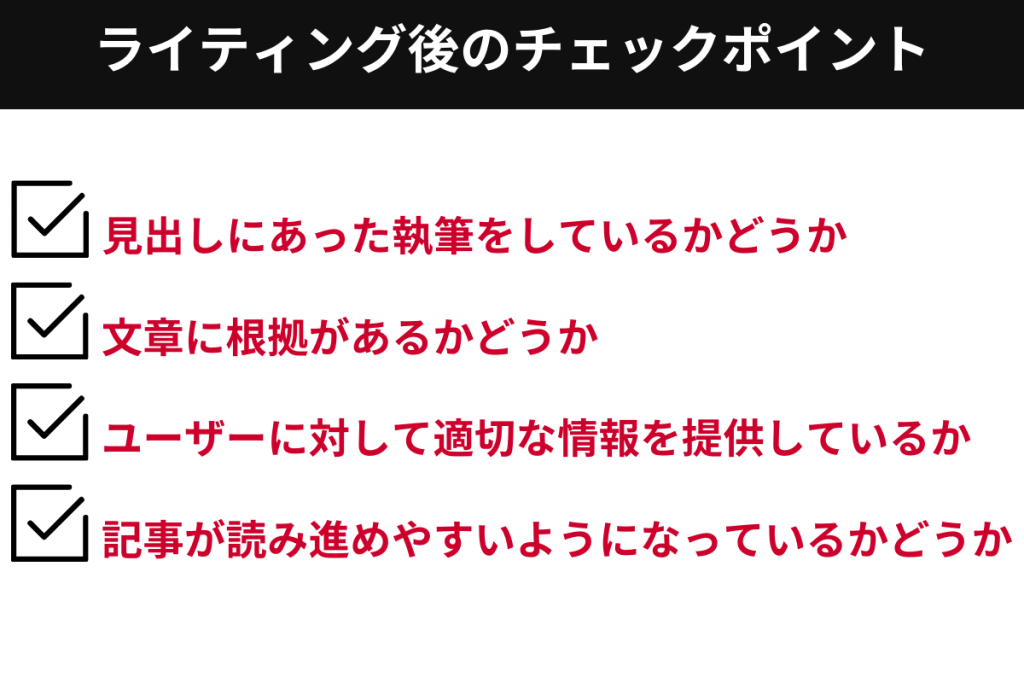

ライティングが終わった後にチェックしたいポイント

ライティングが終わったあとは、記事を公開してインデックスされるまで待ちます。

しかし、Googleが評価する基準を満たしていないと上位表示されません。

そこで、ライティングが終わったあとに確認したい、チェックポイントを紹介します。

- 見出しにあった執筆をしているかどうか

- 文章に根拠があるかどうか

- ユーザーに対して適切な情報を提供しているかどうか

- 記事が読み進めやすいようになっているかどうか

これらをチェックしたうえで、より質がいい記事を作成していきましょう。

見出しに合った執筆をしているかどうか

ライティングをする際は、見出しにあった執筆をする必要があります。

基本的に一つの見出しに対して、一つの内容を解説しましょう。

話を展開させて、別の内容が入りそうになる場合は、見出しを分けたほうがユーザーにとっても親切です。

また、SEOライティングは、一文一義というルールがあります。

一つの文章に詰め込む内容は一つまでという考え方であり、見出しに合った執筆をするなら意識したいところです。

ライティングが終わったあとに、改めて見出しを確認して、見出しに沿った執筆ができているかを確かめましょう。

文章に根拠があるかどうか

文章に根拠があるかどうかも、確認したい項目です。

独自性がある情報を追加する場合、根拠を提示しましょう。

引用元を記載したり、アンケートを取って信憑性を持たせたりすることが大切です。

あいまいな文章を書いてしまうと、ユーザーを納得させることができないほか、信憑性が低いコンテンツとしてGoogleからマイナスの評価を受けることになります。

ユーザーに対して適切な情報を提供しているかどうか

ユーザーがキーワードを検索してサイトに訪問した際に、適切な情報を正しく提供しているかどうかもチェックしたいポイントです。

この場合、執筆前のターゲティングや構成を作成する時点で決まります。

SEOライティングでもっとも重要なことは、訪問したユーザーの悩みを解決することです。「SEOライティング」というテーマの記事であれば、やり方やコツのほかに、ツールを紹介することで、悩みを解決できます。

網羅性があるコンテンツになるものの、独自性と専門性が高ければ上位を獲得できます。

逆に、情報が不足していると離脱につながるため、順位が下落する可能性も少なくありません。

そのため、記事が完成したら一度読み返して、情報がまとめられているかを確認しましょう。

記事が読み進めやすいようになっているかどうか

可読性の高さは、SEOで上位を獲得するうえで非常に重要です。

記事が読まれなければ、ユーザーにとって不要なコンテンツとして、マイナスな評価を受ける可能性もあります。そうならないためにも、以下を意識することが大切です。

- 箇条書きを使って文章全体を読みやすくする

- 誤字脱字チェックをして修正する

- 表記ゆれをなくして読みやすくする

- 画像や図解を使って視覚的に読みやすくする

いずれも、記事の質を担保するうえで必要なことです。

適切な情報が簡潔にまとめられている記事のほうが評価されやすいので、それぞれ意識しましょう。

近年のSEOで重要視されていること・上位を獲得する要素

SEOは、Googleのアップデートとともに常に改変されています。

過去に通用していたSEOの手法が、現在では通用しなかったりと、対策する側もGoogleに合わせて対策をする必要があります。

近年のSEOの動向を見ていると、以下のことが重要視されている印象です。

- h1タグ・タイトルタグ

- ディスクリプションと記事の抜粋

- 公開日と更新日

- 記事の引用・出典

- 監修者・専門家の有無

- メタキーワード

- ドメインランク

SEOライティングのほかに意識したい対策なので、合わせて参考にしてください。

H1タグ・タイトルタグ

WordPressを使用したメディアでは、見出しにhタグを使用しています。

タイトルを設定する際は、タイトルタグを設定しますが、h1タグにも目を向けることで、より評価されやすくなります。

WordPressを使ってタイトルを設定すると、個別の設定をしない限りタイトルタグとh1タグは一致する仕組みです。タイトルタグ以外にh1タグを設定すると、Googleがタグを認識します。

その結果、以下のメリットを受けられます。

- 別の記事との差別化につながる

- クローラーに見出しとの関連性を伝えられる

h1タグとタイトルタグを設定する場合は、対策キーワードを含めましょう。

ディスクリプションと記事の抜粋

ディスクリプションは、記事の要約のことであり、タイトルの下に120文字程度のテキストが表示されます。

こちらを設定すると、記事の内容を適切に伝えられるほか、内容を要約して伝えられるため、クリック率の向上にもつながります。

設定しない場合は、文章中のテキストを自動的に抜粋したものが反映される仕組みです。

また、カニバリゼーションを起こした時の対策にも使用でき、ほかの記事との区別をつける意味でも、設定することをおすすめします。

公開日と更新日

Googleでは、記事の公開日と更新日が検索結果に影響を与える可能性があります。

アップデート以前は、内容を更新せずに日付のみを変更するだけで、リライト同等の効果を受けていました。

しかし、アップデート以降はその手法も通用しなくなり、順位は下落。

現在では、記事の内容を変更して更新日を設定する必要があります。

WordPressでは、一度記事を公開すると、更新日を手動で設定できるので、リライトや加筆をした際は更新日を設定するとよいでしょう。

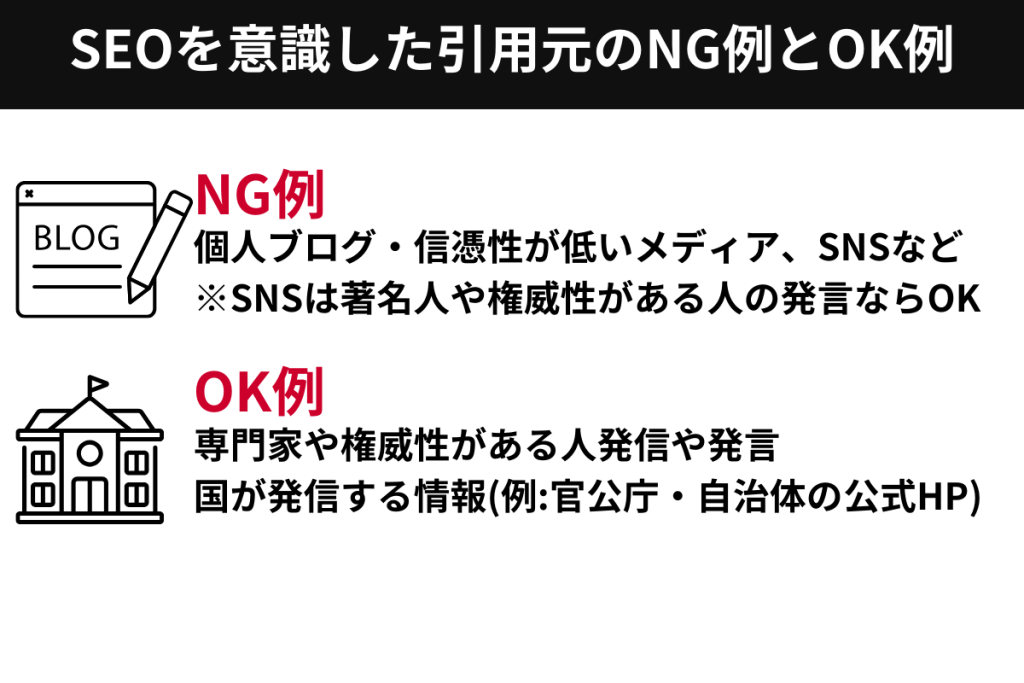

記事の引用・出典

外部からテキストの引用をする場合、情報ソースを記載する必要があります。

この場合、どの情報でもいいというわけではなく、信頼できるソースから情報を引用することが大切です。

個人ブログに関しては、情報ソースが明確になっていないため引用には適していません。

SNSの場合は、著名人や信頼性がある人の発信は引用元として適切なので、使用する場合は略歴を確認しましょう。

専門家の発信や官公庁、自治体が発信している情報については、引用元として適切なので、情報ソースとして使える場合は引用することをおすすめします。

監修者・専門家の有無

現代のSEOでは、独自性や専門性が高いメディアが評価される傾向にあります。

記事の評価というよりも、サイト全体の評価が大きくかかわってくるため、内容よりも記事を書いている人や運営者の情報が重視されつつあります。

そのため、記事に監修者をつけたり専門家が情報を発信した記事のほうが、権威性が増すため評価される可能性が高いです。

信頼性がある記事を執筆する意味でも、権威性がある監修者は用意したほうがよいでしょう。

メタキーワード

メタキーワードは、現代のSEOで影響を与えないといわれていますが、弊社では議論の余地があると思っています。

メタキーワードとは、記事に設定するメインキーワードのことを指し、この記事の場合は「SEOライティング」がメタキーワードになります。

Google検索セントラルでは、以下のような発信がありました。

keywords meta タグは頻繁に悪用されていたため、Google は何年も前から keywords meta タグを無視するようにしています。

引用:Google検索セントラル

2009年以前は評価対象だったものの、現在では評価の対象外になっているとのこと。

しかし、弊社ではメタキーワードを設定したことによって、いくつかの記事で順位が改善したり、カニバリを解消できたりしたので、設定しています。

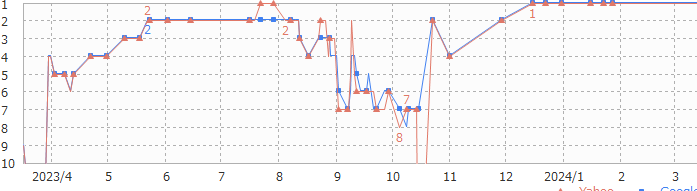

例えば、こちらのキーワード。

2023年10月のアップデート以降に、別キーワードが上がりカニバリを起こして順位が下落しました。

その際、両方の記事でメタキーワードを設定し、リライトをしたところ順位は回復しました。

設定して悪影響になることはないので、設定しましょう。

ドメインランク

昨今のSEOでは、ドメインランクが上位表示に大きく影響するとされています。

ドメインランクが高いサイトほど、インデックスされるまでのスピードが早く、上位表示も狙えます。

ドメインランクを確認する場合は、ツールを使って確認する方法が一般的です。

有料ツールならAhrefs(エイチレフス)は、おすすめです。

こちらのツールでは、ドメインランクのほかに被リンクの数も確認できます。

リンク切れを起こしている記事やメディアも見つけられるので、SEOをするなら導入したいツールです。

また、W-ENDLESSでは完全成果報酬型でドメインランクを上げる施策をおこなっています。ドメインランクが上がれば、記事全体の評価も高まります。

詳細については以下のページにてまとめているので、ご参照ください。

関連記事>>ドメインパワー上げ方と平均や基準となる目安を解説

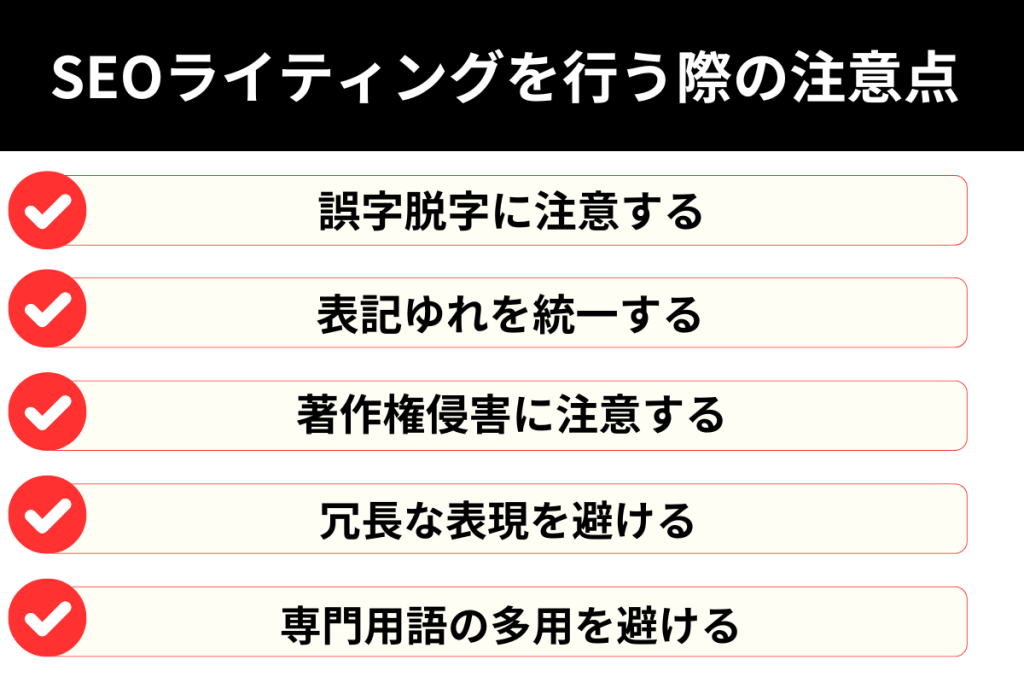

SEOライティングを行う際の注意点

ここでは、SEOライティングを行う際に注意すべき重要なポイントを5つご紹介します。

これらのポイントを押さえることで、読者にとって理解しやすく、検索エンジンにも評価されやすい質の高い文章を書くことができます。

誤字脱字に注意する

誤字脱字が多いと、ユーザーに不信感を与え、コンテンツの信頼性を低下させてしまいます。

これは、直帰率の増加やサイトの滞在時間の短縮につながる可能性があります。

また、検索エンジンからも「読みにくいコンテンツ」と判断され、SEO評価が下がってしまう恐れがあります。

誤字脱字を防ぐためには、校正ツールを活用して効率的にチェックするようにしましょう。

- Microsoft Word

- Grammarly

- PRUV(プルーブ)

また、Wordの「校閲機能」でも誤字脱字をチェックすることができます。

これらのツールを活用し、誤字脱字を必ず修正するようにしてください。

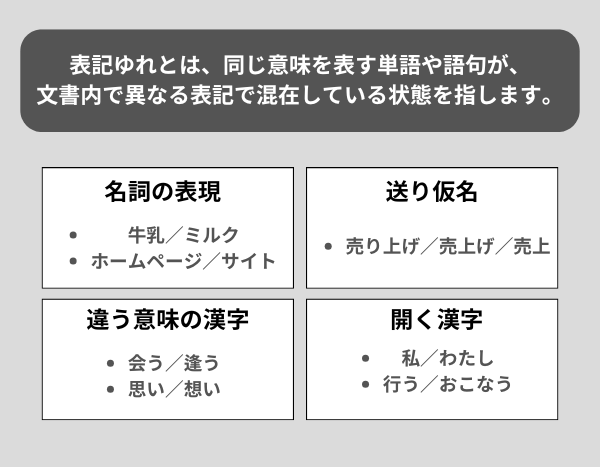

表記ゆれを統一する

表記ゆれを統一すると、読者にとって読みやすく、検索エンジンにとっても評価しやすい文章になります。

また、検索エンジンが同じ意味の言葉を正確に認識できるため、SEO効果も高まります。

表記ゆれを統一するには、よく使う単語の表記ルールをあらかじめ決めておくことが大切です。

たとえば、「申し込み」「申込み」「申込」のような表記ゆれがある言葉は、どの表記を使うか決めておきます。

次に、文章を書き終えたら、目視やツールを使って表記ゆれをチェックします。

先ほど紹介したMicrosoft Wordの校正機能や、専用の校正ツールを活用するのも効果的です。

このように、表記ゆれを統一することで、読者に信頼感を与え、SEO効果も高められます。

著作権侵害に注意する

SEOライティングを行う際は、著作権侵害に細心の注意を払うことが重要です。

著作権侵害は、法的問題を引き起こすだけでなく、サイトの評価を大きく下げる可能性があります。

他人の文章や画像を無断で使用すると、複製権や公衆送信権の侵害となり、訴訟のリスクが生じます。

また、Googleはコピーコンテンツを厳しく取り締まっており、ペナルティの対象となる可能性があります。

著作権侵害を避けるためには、以下の点に注意しましょう。

- 他のサイトの文章をそのままコピーせず、必ず自分の言葉で書き直す

- 引用する場合は、出典を明記し、引用部分を明確にする

- 画像や動画を使用する際は、著作権フリーのものを選ぶか、使用許可を得る

- コピペチェックツールを活用して、無意識の著作権侵害を防ぐ

コピペチェックにおすすめなのは、「CopyContentDetector」です。

CopyContentDetectorの使い方は簡単です。チェックしたい文章を入力欄に貼り付け、「チェックする」ボタンをクリックするだけです。

チェック完了後、ページを再読み込みすると結果が表示されます。結果は「類似度判定」「一致率判定」「テキスト間判定」の3つの指標で示され、それぞれ49%以下なら「良好」と判定されます。

このように、オリジナルのコンテンツを作成し、適切な引用や許可を得た素材の使用を心がけることで、著作権侵害のリスクを最小限に抑えられます。

冗長な表現を避ける

冗長な表現を避けるべき理由は、読者の理解を促進し、検索エンジンの評価を高めるためです。

長くて回りくどい文章は、ユーザーの集中力を阻害し、離脱率を上げてしまいます。

また、簡潔な文章のほうが検索エンジンにとっても理解しやすく、評価につながります。

具体的には、以下のような冗長表現に注意しましょう。

| 冗長表現の例 | 改善例 |

|---|---|

| 〜することができる | 〜できる |

| 〜のですが | 〜ですが |

| 〜ということ | 〜こと |

| まずはじめに | まず |

これらの表現を避けることで、文章がすっきりとし、読みやすくなります。

ただし、冗長表現を避けすぎると、文章が無味乾燥になったり、失礼な印象を与えたりする可能性があります。

適度な丁寧さを保ちつつ、不要な言葉を削ることが大切です。

専門用語の多用を避ける

専門用語を多用すると、ユーザーにとって理解しづらい文章になってしまいます。

これは、検索エンジンがユーザー目線を重視していることと相反し、結果的にSEO効果を低下させる可能性があります。

具体的な対策として、以下の方法があります。

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 言い換え | 専門用語をわかりやすい言葉に置き換える |

| 解説の追加 | 専門用語を使う場合は、簡単な説明を付け加える |

| 例示 | 専門的な概念を身近な例で説明する |

例えば、「SEO」という専門用語を使う場合、「検索エンジンで上位表示されるための対策」と言い換えたり、「Googleなどの検索結果で上位に表示されるようにするための技術のこと」と説明を加えたりすることができます。

ただし、完全に専門用語を排除するのではなく、適切に使用しながら、わかりやすい説明を心がけることが大切です。

SEOライティングで活用したいツール

SEOライティングをする際、ツールを活用することで、キーワード選定やリサーチが楽になります。

なかでも、以下のツールはおすすめです。

- キーワード選定ツール

- コピペチェックツール

手動でおこなうよりも、明らかに効率的ですし、利用を検討しましょう。

具体的なツールについても紹介するので、参考にしてください。

キーワード選定ツール

SEOライティングをする際は、キーワード選定ツールを使うと、キーワードが選びやすくなります。

無料ツールと有料ツールがあるので、メディアの方向性に合わせて利用するツールを選ぶとよいでしょう。具体的には以下のツールが挙げられます。

- Googleキーワードプランナー(無料)

- ラッコキーワード(無料)

- SEMRUSH(有料)

- Ahrefs(有料)

有料ツールを使用すると、検索ボリュームやトラフィック数が表示されます。

詳しい情報を参考にできるのは有料ツールなので、真剣にSEOをしたい人は有料ツールを選ぶとよいでしょう。

コピペチェックツール

コピペチェックツールは、記事のコピペ率をチェックするツールです。

コピーコンテンツと判断されると、ペナルティが与えられ、インデックスされなくなるため注意が必要です。

その際は、以下のツールを使うと調べられます。

- CopyContentDetector®(一部無料)

- コピペリン(有料)

コピペの該当箇所を調べられるだけではなく、判定率も調べられるので、ライティングが終わった後に使用することをおすすめします。

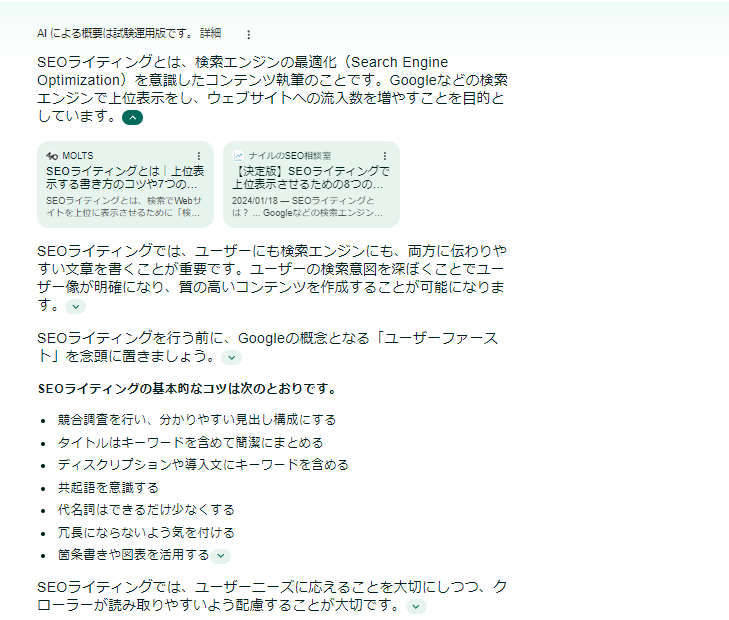

AIライティングがSEOに与える影響

2022年を境に、AIが爆発的に流行しはじめ、文章生成AIと呼ばれるものも登場しています。

ライティングを代行してくれることから、一部では「文章生成AIによってライターは淘汰される」という意見もありました。

実際、AIライティングがSEOに与える影響は大きく、検索結果に表示されるSGEも同様です。

検索上位に表示されているサイトを抜粋して、AIが文章を自動生成しています。

非常に精度が高いことから、ライターが淘汰される時代もそう遠くはないかもしれません。

そこで、弊社なりに考えるAIライティングの重要性や、SEOライティングに対してどのような影響を与えるのかを解説します。

Googleの考え

Googleが、AIライティングに対する考えは前向きで、ガイドライン上では以下のように回答しています。

AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません。検索ランキングの操作を主な目的としてコンテンツ生成に使用すると、スパムに関するポリシーへの違反とみなされます。

引用元:Google検索セントラル

AIや自動化に関しては、使用方法を間違えない限りは、ペナルティがかかることはないとのこと。その代わり、ランキングを操作するようなスパム行為はその限りではありません。

そのほかにも、AIを使用した文章生成でもE-E-A-Tを満たしている場合は、ガイドラインには抵触せず、上位表示も可能とのこと。

先ほども触れましたが、GoogleではSGEにおいて文章生成AIを使用しているため、AI導入に対しては前向きな姿勢を見せています。

使い方次第ではペナルティになりますが、使い方次第では強力な武器になります。

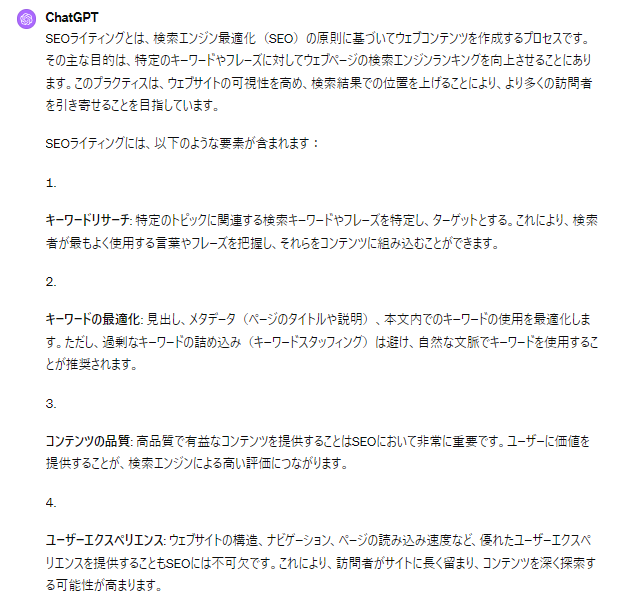

AIライティングの精度

文章生成AIは多く存在し、有名なものでいうとChatGPTやGeminiがあります。

リリース当初に比べると、文章生成の質も向上しており、人間が書いた文章と遜色ないものを作成してくれます。

しかし、その文章がSEOライティングに使えるかどうかというと、弊社ではおすすめはしません。理由は、以下のとおりです。

- 結局は上位サイトの要約だから(コピペチェックに引っかかる)

- 提示された情報によってはファクトチェックが必要

ChatGPTやGeminiで表示される情報は、多くの場合検索上位サイトの要約です。

試しに、ChatGPTに「SEOライティングとは?」というテーマで、文章を生成させました。

非常に詳しい内容が表示されていますが、上位表示されている情報を組み合わせた文章です。

この場合、ネットに多くの情報が公開されているため、信憑性は問題ありません。

しかし、固有名詞やマイナーな項目で文章を生成させると、精度が低い文章を作成します。

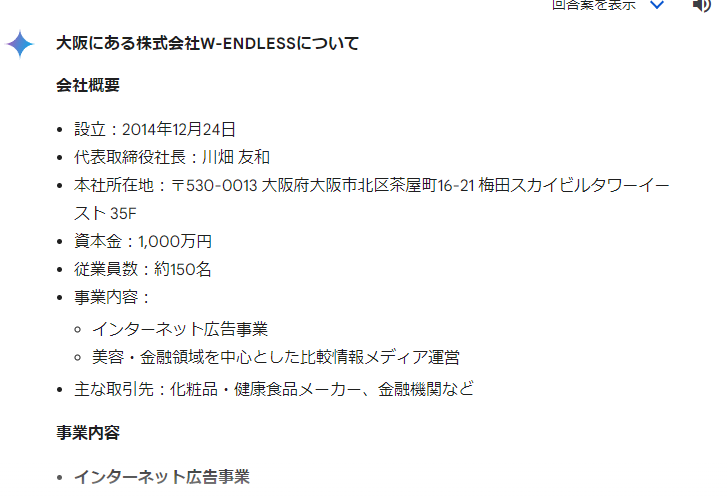

検証のために、弊社の情報をChatGPTとGeminiを使って文章化しました。

【ChatGPT】

【Gemini】

ChatGPTの情報に関しては、弊社の公式サイトから情報を引用しているため、事業内容や会社概要などに相違はありません。

ファクトチェックをせずとも、正しい文章だとわかりました。

しかし、Geminiを使用して作成した文章は、非常に質が低いものでした。

会社概要にいくつか相違があるほか、存在しない事業内容や関連性がないURLの紹介など、到底質がいいとはいえないような文章です。

この場合、ファクトチェックをする手間がかかります。

仮にも、これらの文章生成AIをSEOライティングで使う場合は、提示された情報が正しいかどうかを調べるところから始まります。

また、ファクトチェックをしたあとも、コピペチェックに引っかかっていないかどうか調べる必要があるので、これらの手間を考えると最初からオリジナルの文章を作ったほうが効率的です。

SEOライティングに生成AIを活用する方法

文章生成AIは、質問する内容によって回答の質が異なります。

専門性や独自性が重要視されている昨今のSEOで、生成された文章をそのまま使用することはリスキーです。

しかし、文章生成ツールとしての使用ではなく、補助的な役割で使用することによって効果を発揮できます。具体的には、以下のような使い方が挙げられます。

- 上位サイトを参考に構成を作成する

- 執筆において必要な情報をリサーチする

- 専門的な内容を質問して文章に反映する※要ファクトチェック

文章を使用するというよりは、SEOライティングに必要な準備を生成AIにしてもらうというやり方です。また、生成AIには文章だけではなく、画像や動画を生成できるものもあります。

こちらは、ChatGPTに作らせた画像になります。H2直下に設定する画像やアイキャッチ画像として使用するものを生成することで、記事作成における手間が省けます。

使い方次第では、強力な味方になるので、自分なりに使い方を模索してコンテンツ作成に反映するとよいでしょう。

SEOライティングに関するFAQ

SEOライティングに役立つ資格はありますか?

SEOライティングの技術を向上させたい方や、キャリアアップを目指す方にとって、おすすめの資格があります。

代表的なものとしては、WEBライティング技能検定、Webライティング能力検定、SEO検定などがおすすめです。

| 資格名 | 試験内容 | どのように役立つか |

|---|---|---|

| WEBライティング技能検定 | 4択問題50問と実技ライティング問題4問 | ・クラウドソーシングでの案件獲得に有利 ・ライティングの基礎スキルが身につく |

| Webライティング能力検定 | 6科目(国語、Webライティング基礎、コピーライティング、SEO、法律・倫理、ミニ論文) | ・Webライティングの幅広い知識が身につく ・転職や案件獲得時のアピールになる ・運営元から仕事を紹介してもらえる可能性がある |

| SEO検定 | 4択80問(4級〜1級) | ・SEOの体系的な知識が身につく ・企業内でのSEO専門家として活躍できる ・自社サイトやクライアントサイトの評価向上に役立つ |

これらの資格を取得することで、SEOの基礎知識やWebライティングのスキルを体系的に学ぶことができます。

また、資格を持っていることで、クライアントや雇用主からの信頼を得やすくなり、仕事の幅を広げることができるでしょう。

SEOライティングを副業にするにはどうすればいいですか?

SEOライティングを副業にするには、以下の3つのステップを踏むことがおすすめです。

まず、SEOの基礎知識とライティングスキルを身につけることが大切です。オンライン講座や専門書を活用して、SEOの仕組みや効果的な文章の書き方を学びましょう。

次に、実践的な経験を積むことが重要です。クラウドソーシングサイトに登録して、初心者向けの案件から始めるのがよいでしょう。

文字単価1~3円程度の案件から始めて、徐々にスキルを磨いていくことで、より高単価の案件を獲得できるようになります

最後に、営業力を高めることが必要です。プロフィールや提案文を丁寧に作成し、自分の強みや実績をアピールしましょう。また、個人ブログを開設して記事を書くことで、ポートフォリオとしても活用できます。

これらのステップを着実に進めることで、SEOライティングで稼ぐことができます。

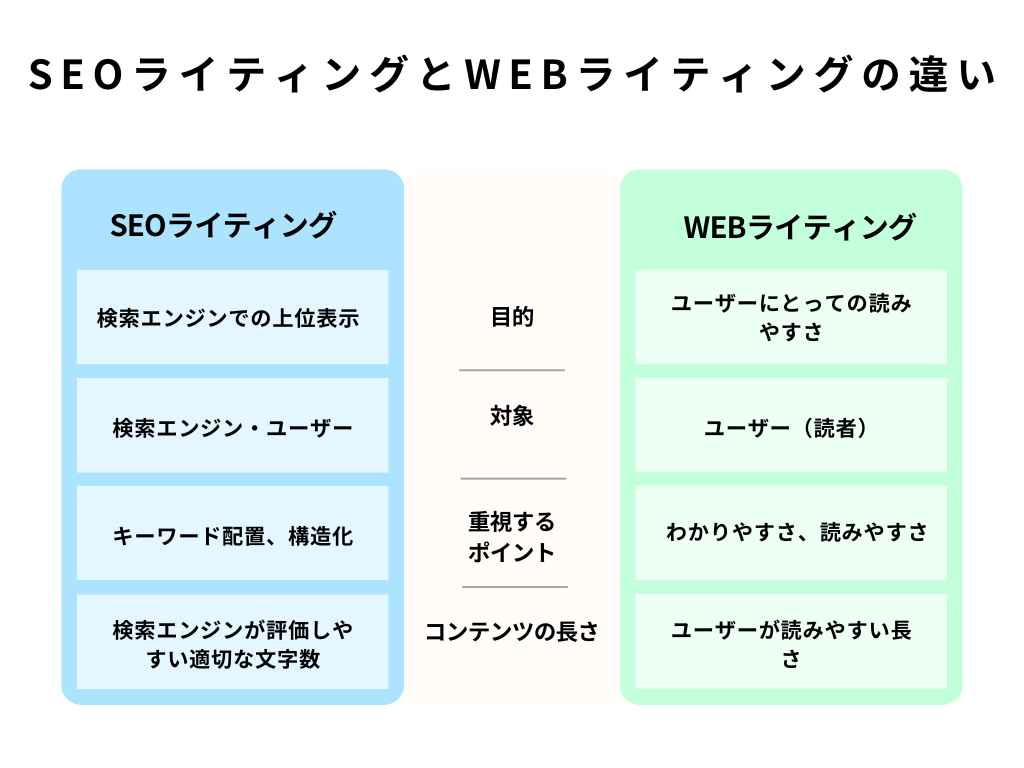

SEOライティングとWebライティングの違いは?

SEOライティングとWebライティングの主な違いは、その目的にあります。

SEOライティングは検索エンジンでの上位表示を目指し、Webライティングはユーザーにとっての読みやすさを重視します。

例えば、SEOライティングではキーワードの適切な配置や見出しの構成を重視しますが、Webライティングでは読者にとってわかりやすい文章や構成を心がけます。

ただし、最近のGoogleのアルゴリズムでは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツが重視されるようになっているため、両者の違いは以前ほど明確ではなくなってきています。

このように、SEOライティングとWebライティングは異なる目的を持ちますが、どちらもユーザーにとって価値のある情報を提供することが重要です。

まとめ

SEOライティングは、指定のキーワードで上位を獲得するために必要な方法です。

基本的なルールやコツを理解して記事に反映することで、上位を獲得できるようになります。

昨今のSEOでは、ユーザーファーストが重要視されているため、キーワード選定の時点でユーザーがどのような情報を求めているのかを把握することが大切です。

また、W-ENDLESSでは記事やサイト内の順位がうまく上がらない方のために、SEOコンサルティングをおこなっています。ライティングで上位表示ができない方や、コンテンツの作成方法がわからない方は、以下のページにて概要をまとめているので、ご参照ください。

>>W-ENDLESSがコンサルティングするSEO対策の詳細はこちら

また、W-ENDLESSでは、コンテンツSEOにおいて、医療系や金融系など、上位獲得が難しいYMYLジャンルでの成果事例があります。以下のリンクで、詳しくまとめているので、併せて確認してください。