SEOをして検索結果で上位を獲得するには、内部対策が必要です。

現在のSEOでは、ライティングだけでは上がりづらくなっており、内部対策や外部対策を積極的に行う必要があります。

この記事では、SEOの内部対策で具体的にどのようなことをするのかを紹介します。

また、弊社ではSEOの内部対策を含めた、SEOコンサルティングを実施しています。

内部対策は複雑で、人力ではできない部分も多いため、外注を検討することも方法の一つです。以下のページで詳しくまとめているので、合わせて参考にしてください。

>>W-ENDLESSがコンサルティングするSEO対策の詳細はこちら

SEOの内部対策とは?

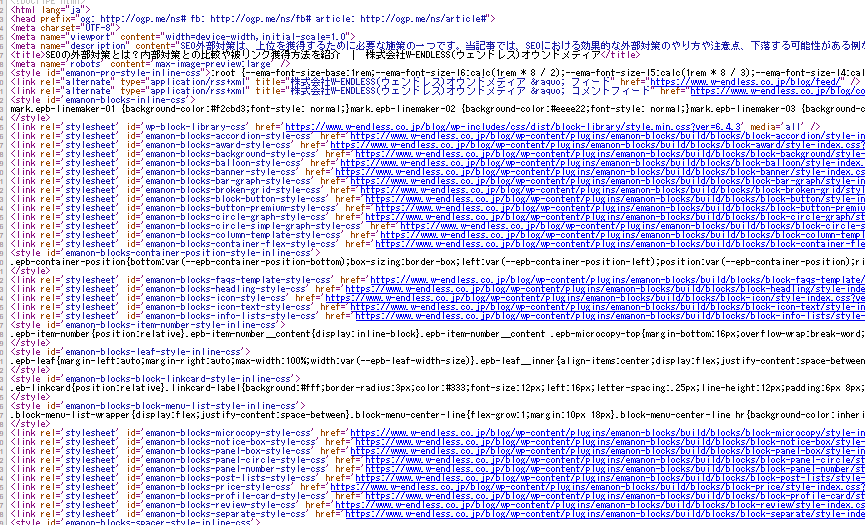

SEOの内部対策とは、Googleクローラーに対して、ページ内容やサイトの内容を読み取ってもらう対策です。

ライティングとは別に、記事やサイト内で施策を行います。内部対策は、言葉の通りページ内部でサイトを実施するため、ユーザーからは見えない部分で対策をします。

【ユーザーが見るページ】

【Googleが見るページ】

Googleは、サイトを構成している内部を見て、記事の質を判断しています。

対策を徹底することによって、記事が上位表示されやすくなるほか、サイト全体の評価が高まり、ドメインパワー向上にもつながるわけです。

SEOの内部対策と外部対策の違い

SEOには、内部対策と外部対策があります。

いずれも上位表示に必要な対策ですが、やり方がそれぞれ異なります。

内部対策は、サイト内部で行う対策であり、外部対策はサイト運営の範囲外で行う対策です。それぞれ、以下のような対策が挙げられます。

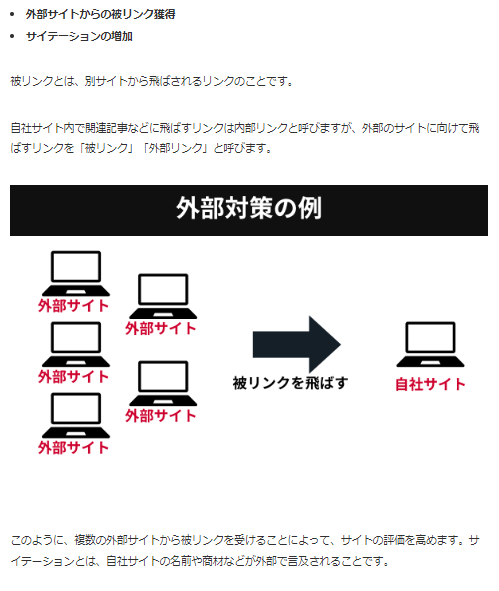

外部対策は、被リンク獲得やサイテーションを獲得することが主な目的です。

上質なコンテンツを作成すると、SNSや他サイトで共有されるようになります。その結果、被リンクを獲得して、Googleからも質がいいサイトと判断され、ドメインランクの向上や上位表示しやすくなります。

外部対策の詳しい概要については、以下の記事でまとめているので参考にしてください。

>>SEOの外部対策とは?内部対策との比較や被リンク獲得方法を紹介

また完全成果報酬型で、ドメインランクアップの施策もおこなっているため、以下のリンクから詳細を確認してください。

内部対策をするとサイトやSEOにどう影響する?

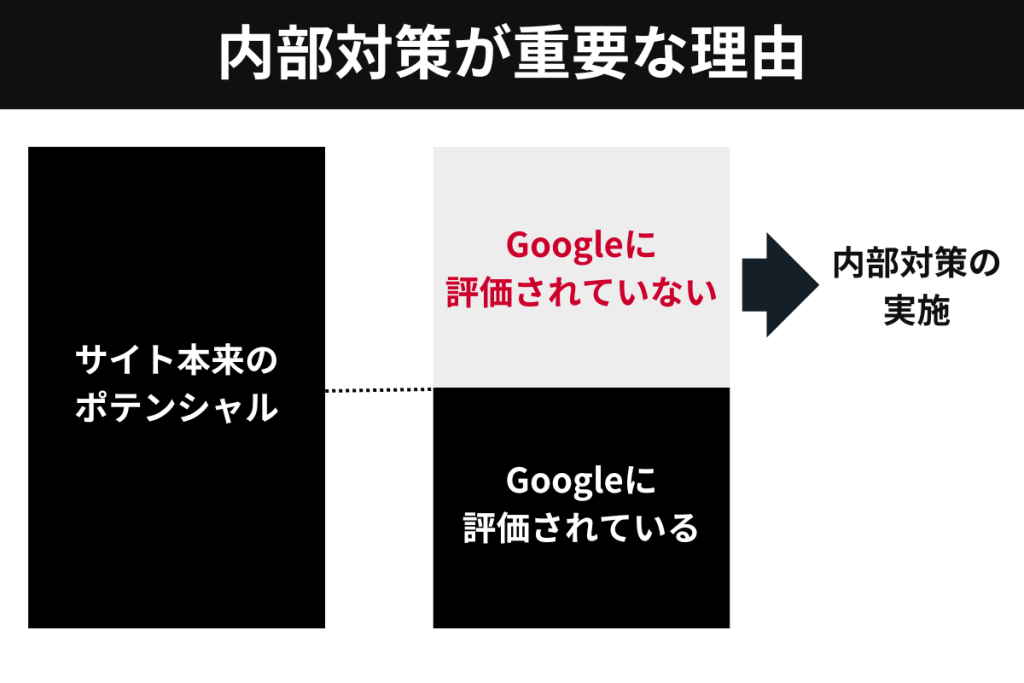

SEOで内部対策をすると、クローラーからページ内容を正確に読み取ってもらえます。

いくらコンテンツの質が良く、内容が濃いライティングをしたとしても、Googleから評価されなければ上位表示されることはありません。

実際、ユーザーに対しては情報が伝わっているにもかかわらず、クローラーに正しく判断されないが故に、上位表示できていない記事は多くあります。

ドメインパワーが高いサイトで、上位表示できるポテンシャルがあるサイトなら、評価されていない部分を内部対策で補うことで、上位表示しやすくなります。

そのためには、サイト設計を正しく行い、ユーザーにもGoogleにも読みやすい記事作り・サイト作りをすることが大切です。

サイトがGoogleに表示されるまでの流れ

サイトがGoogleに表示されるまでの流れは、以下のとおりです。

- コンテンツ作成

- インデックスリクエスト

- クロール

- インデックス(検索結果に表示)

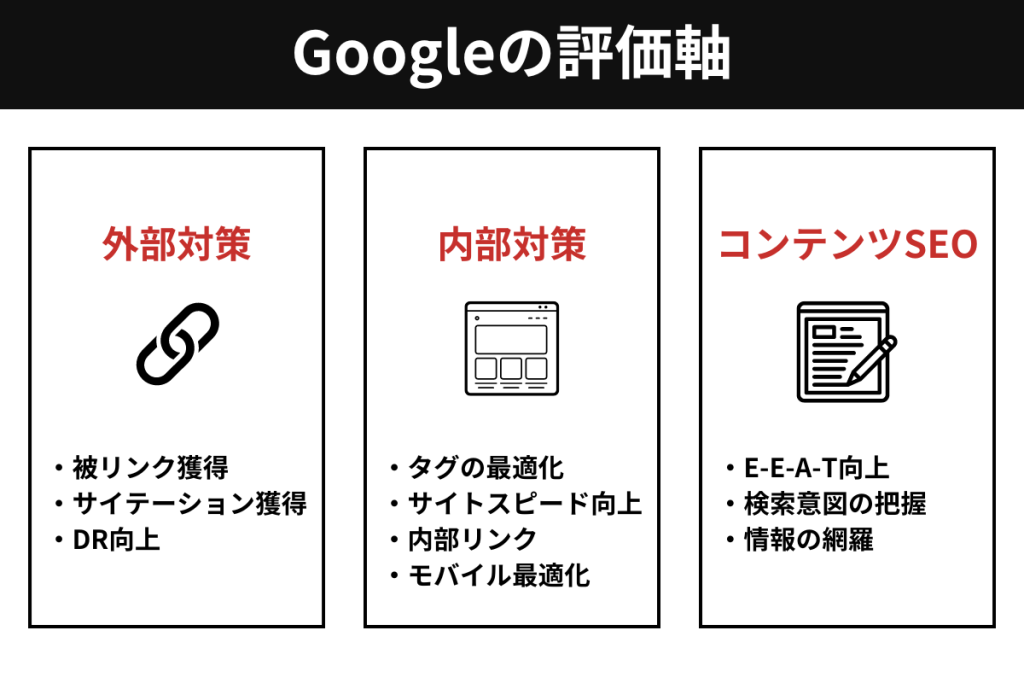

上位表示される基準はアルゴリズムによって異なりますが、現代のSEOでは3つの軸によって評価されています。

これらの軸をもとに、Googleはサイトを評価し、順位をつける仕組みです。

ライティングではコンテンツSEOを実施し、ユーザーにとって有益な情報を届け、内部対策でGoogleから評価されやすくします。そして、上質なコンテンツになれば、サイテーションや被リンクの獲得も行えるため、上位表示されるわけです。

Googleのアルゴリズムは常に変化しており、評価基準もその都度異なります。

最新のSEO情報については、「SEOライティングとは?執筆手順や上位を獲得するコツを徹底解説」にてまとめているので、参考にしてください。

クローラーに対する内部対策

SEOの内部対策はそれぞれ、「クローラー・サイト・ユーザー」によって行う対策が異なります。それぞれ満たすことによって、上位が獲得しやすくなります。

クローラーに対して行う内部対策は、以下のとおりです。

- XMLサイトマップの作成

- サーチコンソールよりクロールのリクエストをする

- パンくずリストの設置

- 重複コンテンツの削除

- 内部リンクの最適化

- クロール頻度が高いページへのリンク

- サイトの更新頻度を上げる

- リンク切れのチェック

コンテンツではなく、サイト内部で行う対策なので、それぞれ把握して記事やサイトに反映しましょう。

XMLサイトマップの作成

XMLサイトマップは、サイト構造をクローラーに理解させるために必要なものです。

サイトマップは、各サイトからダウンロードが可能で、WordPressの場合はプラグインを使用することで取得できます。

取得後、Googleサーチコンソールより送信可能です。

サイトマップとは、サイト上のページや動画などのファイルについての情報や、各ファイルの関係を伝えるファイルです。

引用元:Google検索セントラル(サイトマップについて)

検索セントラルにはこのように書かれており、サイトマップではサイト内のデータやページ数を一つのファイルにまとめられており、クローラーのサイト理解を高められます。

サーチコンソールよりクロールのリクエストをする

検索結果に表示させるためには、クロールされる必要があります。

その際、サーチコンソールからクロールのリクエストを送ると、クロールされやすくなるので、それぞれ行いましょう。

サーチコンソールに、対象URLを入力すると、インデックスのデータが確認できます。

クロールされていない場合は、URLがGoogleに登録されていない表記が出ます。

その際、「インデックス登録をリクエスト」というボタンを押すと、クロールのリクエストが可能です。

記事公開と同時にすると、忘れることもなく、インデックスも早まるのでおすすめです。

パンくずリストの設置

パンくずリストとは、サイトに訪れたユーザーが、どの階層にいるかを視覚的に示した誘導表示です。

パンくずリストを設置することで、ユーザーはサイトを回遊しやすくなり、クローラーはサイトを巡回しやすくなります。また、サイト構造をクローラーに理解させる意味でも、パンくずリストは効果的です。

重複コンテンツの削除

重複コンテンツは、Googleからの評価を下げる可能性があるため注意が必要です。

複数の異なるURLから、同様の内容のページに移動できるコンテンツのことを指します。

具体例を挙げると、以下のとおりです。

- URLの末尾が異なる(例:index.htmlなど)

- wwwの有無

- パソコン・モバイル用でURLが異なる

- SSL化と通常URLで複数のページがある

このようにURLが分散していると、本来一つのURLに対して受ける評価が、URL別で分散します。結果として、Googleから正しく評価されなくなってしまうため、注意が必要です内部リンクの最適化

内部リンクは、サイト内にあるページをリンクすることをさします。

それぞれのページ同士をリンクすることで、ユーザーはサイトを回遊しやすくなり、Googleからも質が高いコンテンツとして評価が高まります。

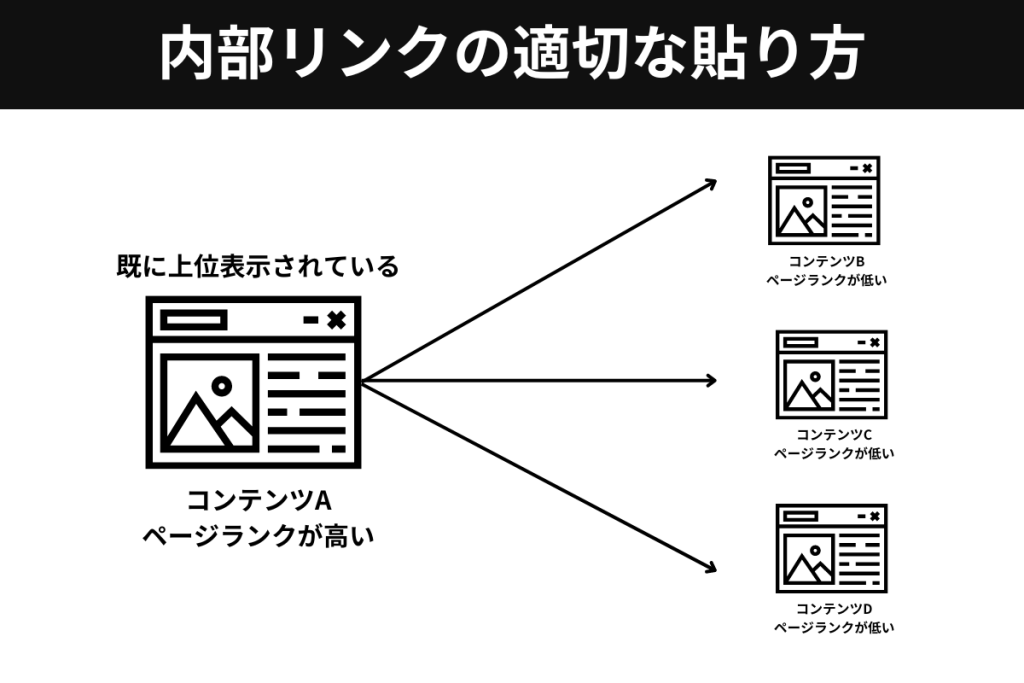

内部リンクは、内部対策のなかでも非常に重要な施策であり、上位表示のカギです。

具体的な対策は、サイト内にあるコンテンツをリンク同士でつなげることです。

例えば、「SEO対策」というキーワードで記事を執筆して、キーワード選定についての見出しを作成するとします。すでにサイト内に、キーワード選定のコンテンツがある場合は、「SEO対策」の記事内に、キーワード選定の内部リンクを貼りましょう。

また、すでに評価されていて上位表示されている記事から、内部リンクを張ることで、リンク元・リンク先の両方のページの品質が高まります。

地道な作業ですが、上位表示の根幹となる作業なので、必ず行いましょう。

クロール頻度が高いページからのリンク

Googleは、評価されやすいページにクロールする傾向にあり、カテゴリのトップやTOPページはクロール頻度が高いです。

そのようなページに、リンクを張ることでクロールされやすくなります。

しかし、やみくもにリンクを貼ればいいというわけではなく、現代のSEOでは関連する記事への内部リンクを推奨しています。そのため、クロール頻度が高いからと言って、関連性がないページへの内部リンクは、逆効果になる可能性があるため注意が必要です。

リンクを貼る場合は、以下のことに気を付けましょう。

- リンクを貼る際に気を付けたいこと

- TOPページやカテゴリのトップからリンクを貼る

- 検索上位にヒットしていて関連性があるならリンクを貼る

これらに気を付けることによって、リンク先の記事も正しく評価されるようになります。

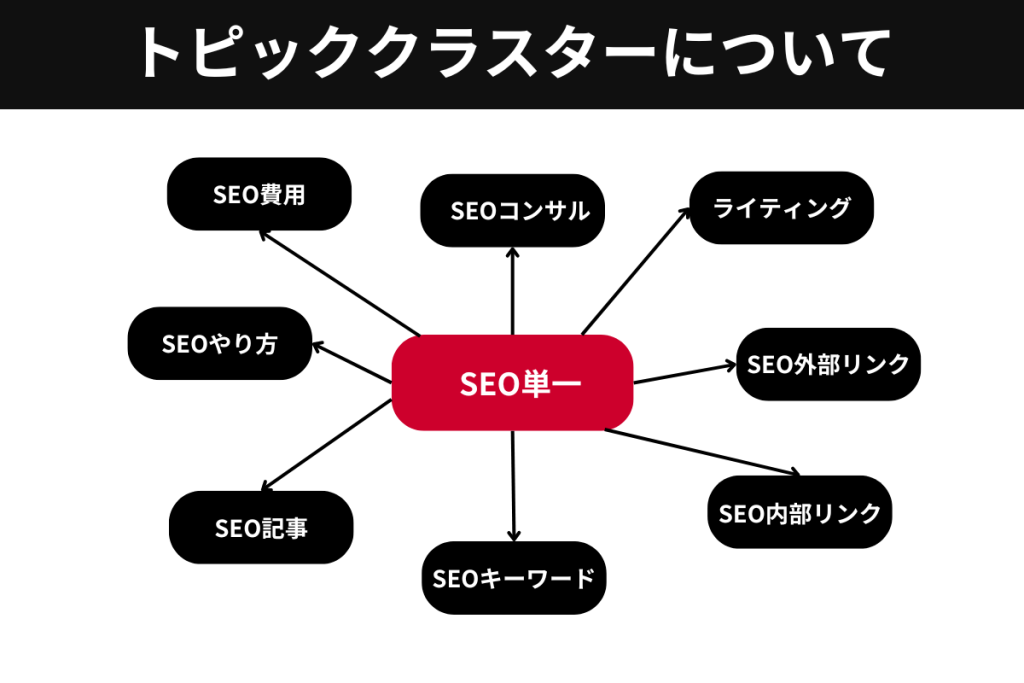

トピッククラスターを作成する

リンクが持つパワーを分散させるという意味では、トピッククラスターを作成することも一つの方法です。トピッククラスターとは、一つのコンテンツから複数のコンテンツに対してリンクを飛ばすことです。

単一ワードで記事を執筆した場合、メインコンテンツになります。

「SEO」単一ワードで執筆をすると、関連キーワードとして「費用」「方法」「SEOライティング」などがヒットします。

この場合、「SEO」単一ワードの見出しのなかに関連キーワードを入れ込み、各記事と相互リンクをすることで、全体の評価が高まるわけです。

ビッグワードで執筆する場合は、上位表示が難しいですが、トピッククラスターを作成することで、上位表示する可能性も高まるので、実践したい対策です。

キーワード選定については、「SEOキーワード選定の具体的なやり方!手順やおすすめツールを紹介」にてまとめているので、参考にしてください。

関連記事>>SEO記事の書き方 | 上位表示させる文章構成や作成方法を紹介

サイトの更新頻度を上げる

現代のSEOでは、サイトを更新したからと言ってサイト内評価が高まるわけではありません。しかし、定期的に最新情報を配信し、コンテンツを追加する分には、質が高いサイトと判断されるため、効果的な方法です。

逆に、古い情報のまま放置していると、ユーザーにとって参考にならないサイトとして、評価が低くなる可能性があります。そうならないためにも、定期的に記事を更新しましょう。

また、既存記事のリライトも効果的です。

リライトをする際は、以下の点を意識すると良いです。

- リライトをする際に意識したいこと

- 最新の情報に更新する

- 内部リンクの調整

- 競合サイトと比較して不足している情報を追加する

- 独自情報を追加する

そのほか、リライトについては「SEOのリライトとは?具体的な手順・記事の選び方を紹介」で紹介しているので、合わせて参考にしてください。

リンク切れのチェック

リンク切れを起こしているサイトを放置すると、サイト全体の評価が下がり悪影響を及ぼしてしまいます。実際、古いページをそのままにしていたり、URLを変更してリンク切れを起こしていたりと、理由は様々です。

特に、内部リンクを貼っている場合は、URL変更時に注意が必要です。

関連記事を読みたいユーザーが、リンクをタップしてリンク切れを起こしていたら、離脱にもつながります。そのため、定期的にリンク切れはチェックするようにしましょう。

サイトをインデックスさせるための内部対策

サイトを正しくインデックスさせるためには、以下の対策があります。

- hタグを正しく設定する

- hタグ階層構造を整理する

- タイトルタグに対策キーワードを含める

- メタディスクリプションの設定

- アンカーテキストを設定する

- 画像にalt属性を設定する

- 構造化データの設定

作成したコンテンツは、早めにインデックスさせ、Googleに正しく評価してもらいましょう。

hタグを正しく設定する

コンテンツを作成するにあたって、hタグの設定は非常に重要です。

hタグは、検索エンジンに対しページの内容を知らせるために必要で、対策キーワードや共起語を含めたものを設定します。

どのようなサイトで構成されているのか、記事の内容はどうなのかを知らせるタグなので、必ず設定しましょう。

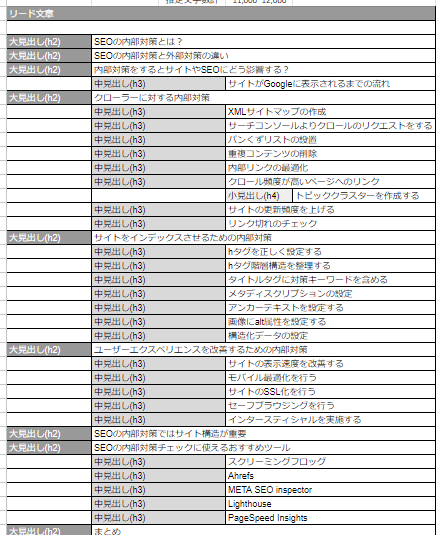

こちらは、当記事の構成シートです。

それぞれのタグに、関連キーワードや対策キーワードが含まれており、網羅性がある構成にしています。構成を作成せずに記事を作ることは難しいため、執筆前に必ず設定するようにしましょう。

hタグ階層構造を整理する

hタグには構造があり、それぞれの役割があるため把握しておく必要があります。

本でいう目次が、hタグにあたる部分なので、文章校正や流れを意識した階層構造にすることが大切です。

具体的には、以下のとおりです。

- h1タグ:タイトルや大見出しにあたる部分で一つの記事に対して一つだけ設定する

- h2タグ:段落に当たるタグで複数個設定する(リード文などで設定)

- h3タグ:小見出しにあたるタグでh2タグの直下に設置することが多い(h2の内容を深堀する際に使う)

このように、ページ内で分けることによって、Googleからの評価も高めつつ、ユーザーにも伝わりやすくなります。

タイトルタグに対策キーワードを含める

タイトルタグは、ページ別で設定します。

WordPressを使っている場合は、タイトルを入力すると、そのまま反映されます。

タイトルタグは、検索結果に表示されるためGoogleにタグとして認識させられるほか、ユーザーがクリックする部分になります。

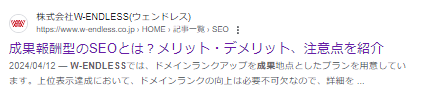

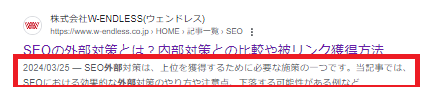

この場合、紫色になっている部分が、タイトルタグです。

パソコンでは29文字まで表示されるため、端的にまとめることが大切です。

また、タイトルタグには対策キーワードを必ず含めましょう。

上記の場合は、「SEO 外部対策」が対策キーワードになるため、タイトル内に含めています。関連性が低いキーワードを入れると、不自然になりやすいので注意が必要です。

メタディスクリプションの設定

次に、メタディスクリプションの設定です。

メタディスクリプションとは、検索画面でタイトル直下に表示されるテキストのことを指します。パソコンは120文字前後、スマートフォンの場合は50文字程度表示されます。

基本的には、どのような記事なのかを説明する文章にします。

その際も、タイトルタグ同様に、対策キーワードを含めることで、Googleに記事の内容を説明できます。ユーザーにも伝えられるため、クリック率の増加と評価基準の向上につながることから、設定したほうが良いです。

アンカーテキストの設定

アンカーテキストは、テキストに設定するリンクのことです。

リンクを設定することによって、どのようなページなのかをGoogleに認識させられます。

設定する際は、リンク先がどのようなサイトなのかわかるようにしましょう。

「詳しくはこちら」「関連記事」などの文章にリンクを設定するのではなく、対策キーワードを含めた内容がおすすめです。

例えば、「SEO 内部対策」という記事に、内部リンクを飛ばす場合は、以下のようになります。

- SEOの内部対策について知りたい人はこちら

- 詳しい内容については「SEO内部対策について徹底解説」で詳しく解説しています

これらを設定することによって、Googleからの評価も高まります。

画像にalt属性を設定する

Googleは、画像を画像として認識していません。

文字列として認識しているため、どういう画像なのかがわかっていないため、alt属性を設定して画像の内容を伝えることが大切です。

alt属性とは、画像がどのような内容なのかをテキストで表す方法です。

設定することによって、Googleは該当する位置に適切な内容の画像が挿入されていると判断して、記事の評価を高めます。

また、サイトが重く画像が表示されない場合でも、テキストとして表示されるため、ユーザーもイメージがわきやすくなります。

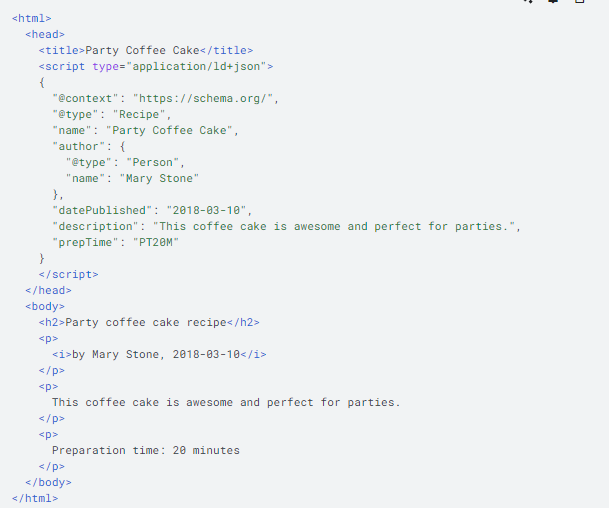

構造化データの設定

構造化データは、テクニカルSEOの代表例です。

Googleに対して、どのようなページなのかを伝える施策であり、WordPressプラグインなどで設定する方法が一般的です。

画像引用元:検索セントラル

サイトに応じて設定する項目は異なり、ユーザーがアクセスできる選択肢が増えます。

具体的には、以下のようなものを追加できます。

- 執筆者・監修者情報を明確にできる

- 検索画面のボリュームが増える(例:Q&A、レビューの追加など)

クリック率が上がるほか、ユーザーからの評価も高まるのでおすすめです。

ユーザーエクスペリエンスを改善するための内部対策

ユーザーにとって、快適にサイトやコンテンツを閲覧してもらうことも一つの対策です。

ユーザーエクスペリエンスを改善するためには、以下の対策があります。

- サイトの表示速度を改善する

- モバイル最適化を行う

- サイトのSSL化を行う

- セーフブラウジングを行う

- インターステイシャルを実施する

これらを実施することによって、離脱が少ないサイト作りができます。

結果として、Googleからも評価されやすくなるので、徹底して行いましょう。

サイトの表示速度を改善する

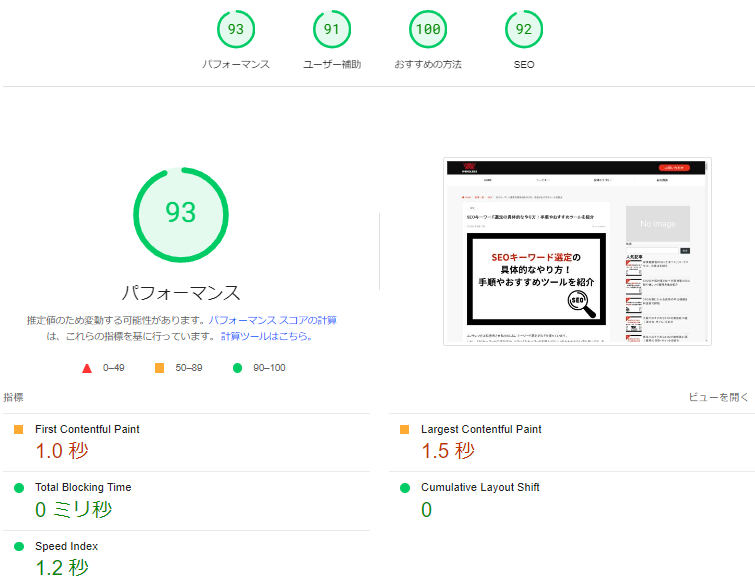

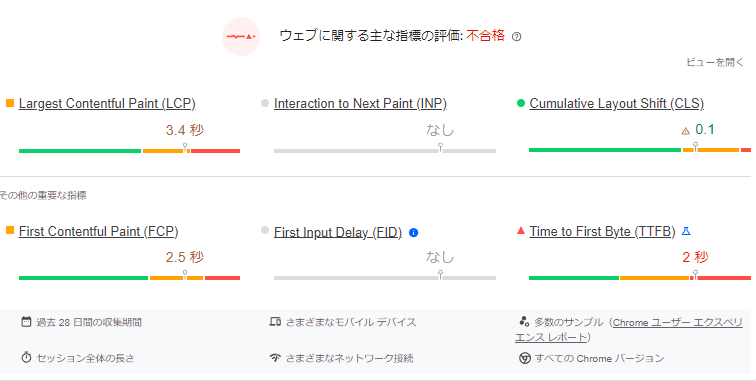

ユーザーにとって快適なサイトにするためには、サイトの表示速度を改善する必要があります。表示速度は、ツールにて確認可能で、「Core Web Vitals」で調べる方法が一般的です。

判断基準として、以下の項目があります。

- LCP:ページの表示速度

→ページを読み込んで2.5秒以内に最も大きい画像やコンテンツを表示する速度を計測 - FID:ユーザーの応答性

→クリック・タップをしてから100ミリ秒以内にアクションするまでの時間を計測 - CLS:視覚の安定性

→レイアウトのズレや崩れを数値化する指標

これらを判断したうえで、表示速度を計測します。

パソコン・モバイルともに、70点以上が合格基準であり、早いほどユーザーはストレスなくサイトを閲覧できます。

モバイル最適化を行う

記事を閲覧するほとんどのユーザーは、スマートフォンを使用しています。

媒体によってはパソコンもありますが、基本的にはスマートフォンで閲覧しているため、スマートフォン用にサイトを最適化しましょう。

スマートフォン専用のサイトを作成したり、スマートフォン用にレイアウトを変更したりすることが主な対策です。

最近では、WordPressのプラグインやテーマにてスマートフォン用のページを作成できるため、以前よりも作成が簡単になりました。簡易的なテストは「モバイルフレンドリーテスト」にてチェックできます。

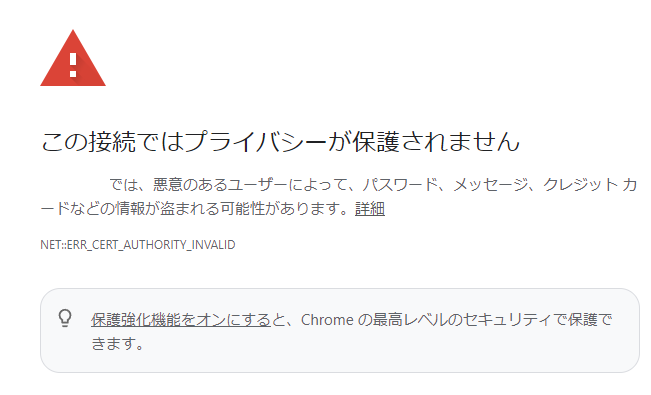

サイトのSSL化を行う

サイトのSSL化は、ユーザーにとって非常に重要です。

情報を暗号化することによって、有害なアクセスから情報を守るために行います。

Googleでは、SSL化が必須になっており、設定していない場合は以下のような表記が出ます。

ユーザーに警告が出ると、その時点でアクセスが激減してしまいます。

まだSSL化できていない場合は、必ず設定しましょう。

セーフブラウジングを行う

セーフブラウジングは、ユーザーにとって悪意のあるコンテンツ・有害なコンテンツが含まれていないかをチェックすることです。

警告があるページやサイトには、セキュリティの問題としてGoogleから表示されるため、アクセスが激減します。

サーチコンソールを入れている場合は、サイトにある問題として表示されることから、修正するか削除するかして対応しましょう。

インタースティシャルを実施する

インターステイシャルは、ユーザーにとってサイトを閲覧する邪魔がないかをチェックすることを指します。具体的には、以下が挙げられます。

- 過度な広告表示

- 閲覧を阻害する広告の表示

- 外部サイトへの過度な誘導

これらは流入したユーザーの閲覧を阻害するだけではなく、離脱にもつながります。

そのため、ヒートマップやアナリティクスなどの離脱率をチェックしたうえで、削除することをおすすめします。

SEOの内部対策ではサイト構造が重要

Googleでは、サイト構造も評価の基準にしています。

カテゴリ分けがされていなかったり、カテゴリ内に別のジャンルのコンテンツが入っていたりすると、記事の質が良くてもサイト全体の評価は上がりません。

そのため、ユーザーがすぐに見たいページに飛べるように、わかりやすいサイト構造にしましょう。

Googleの理想としては、2クリック以内に、すべてのコンテンツにアクセスできるサイト構造を推奨しています。

実際、サイト構造をシンプルにすることによって、サイトを回遊しやすくなりますし、離脱率も減り評価されやすいサイトになります。

SEOの内部対策チェックに使えるおすすめツール

SEOの内部対策をする際、ツールを使うと効率的です。

なかでも、以下のサイトは非常におすすめなので、活用しましょう。

- スクリーミングフロッグ

- Ahrefs

- META SEO inspector

- Lighthouse

- PageSpeed Insights

実際の画像も含めて紹介するので、参考にしてください。

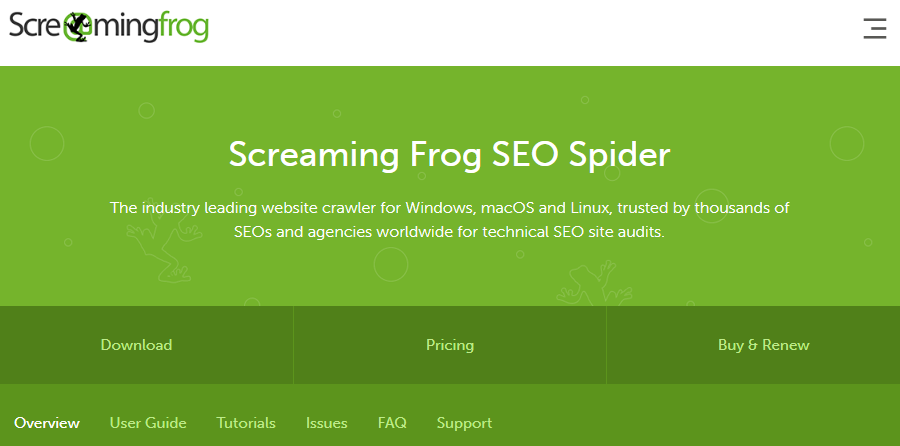

スクリーミングフロッグ

スクリーミングフロッグは、URLを入力すると内部対策に必要な以下の情報をリサーチしてくれるツールです。

- hタグの入力不備

- alt属性の未設定

- メタディスクリプションの不備

自社サイトにも使用できますが、競合サイトの構成を把握する際にも使用できます。

Ahrefs

Ahrefsは、SEO分析ツールです。

自社サイトのドメインランクや取得キーワードを調べるだけではなく、競合サイトとの比較も可能です。さらに、バックリンクの数や競合と不足しているキーワードもリサーチできます。

さまざまな情報をリサーチできるほか、対策キーワード全般を調べられることから、おすすめできるツールです。

META SEO inspector

META SEO inspectorは、Google Chromeの拡張機能です。

対象ページを表示した際に、拡張機能をクリックすると、hタグの構造を抽出してくれます。

競合サイトの記事構成を調べる際に、どのようなhタグで構成されているのかを把握したいときに便利なツールです。

Lighthouse

Lighthouseは、Googleが無料提供しているサイト・コラム調査ツールです。

コアウェブバイタルから、ページのサイト速度まで、さまざまな情報が調べられます。

UI/UX改善に大きくつながるため、活用するとよいでしょう。

サイト表示速度に関しては、PageSpeed Insightsにて調べられます。

快適なサイト閲覧が、離脱率防止やリード獲得につながります。

まとめ

SEOにおける内部対策は非常に重要で、対策次第で上位表示できるかが決まります。

上質なコンテンツを作ったところで、内部対策ができていないと上位表示にはつながりません。そのため、今回紹介した内部対策を実施して、上位表示を目指しましょう。

しかし、上位表示をするためには、抜かりない内部対策が必要です。

徹底的に対策するほど、上位を獲得しやすくなります。弊社では、内部対策を含めたSEOコンサルティングを実施しています。SEOで上位表示を目指したい方や、内部対策を外注したいという方は、以下のページで概要をまとめているので、参考にしてください。