オウンドメディアは、企業が自ら運営するメディアとして、近年注目を集めています。

自社のウェブサイト、ブログ、SNSアカウントなどがこれに該当し、企業が自由に情報を発信し、顧客とのコミュニケーションを図る重要なツールとなっています。

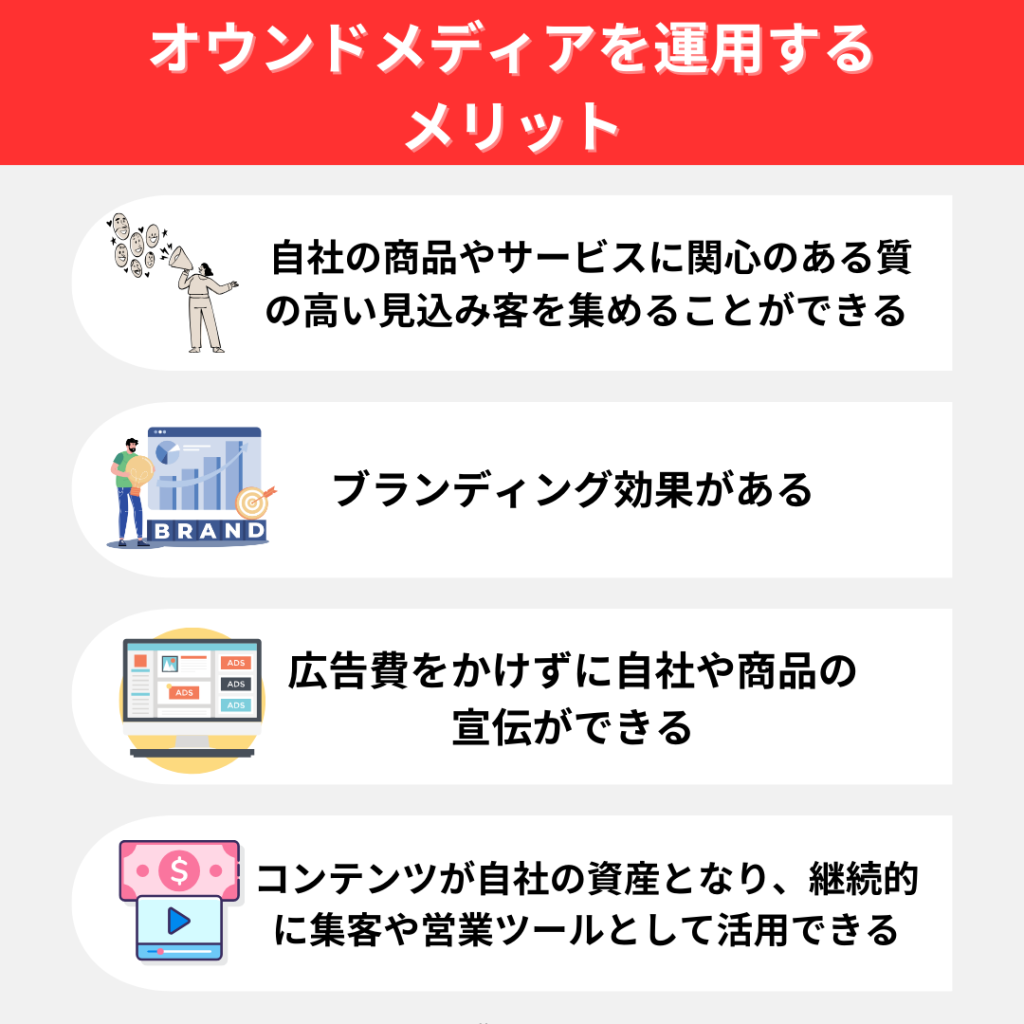

オウンドメディアの主な目的は、認知拡大、集客アップ、ブランディングの向上、採用の強化などです。これらの目的に応じて、適切なメディア選択と運用戦略が求められます。

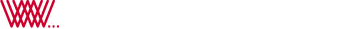

また、オウンドメディアを運用することで以下のメリットがあります。

本記事では、オウンドメディアの概念、種類、メリット、運用方法、そして成功のためのポイントについて詳しく解説します。

オウンドメディアとは?

オウンドメディアとは、企業が自ら所有し、運営するメディアのことです。

具体的には、自社のウェブサイトやブログ、SNSアカウントなどが該当します。

オウンドメディアが重要な理由は、企業が自由に情報を発信し、顧客とのコミュニケーションを図ることができるからです。

従来の広告とは異なり、オウンドメディアでは企業が主体となってコンテンツを制作し、配信できます。

| 種類 | 例 |

|---|---|

| ウェブサイト | 企業の公式サイト |

| ブログ | 企業が運営するブログ |

| SNSアカウント | Instagram・Twitterなど |

| メールマガジン | 顧客向けニュースレター |

これらのメディアを通じて、企業は自社の製品やサービスの情報を直接顧客に届けることができます。

また、顧客の声を聞き、双方向のコミュニケーションを築くこともできます。

このように、オウンドメディアは、お客さまとの関係づくりに役立つコミュニケーションツールとして、多くの企業で活用されています。

オウンドメディアの種類

オウンドメディアの主な種類は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| コーポレートサイト | 企業情報や事業内容を紹介 |

| ブログ | 定期的に記事を更新し、情報を発信 |

| ECサイト | 商品やサービスをオンラインで販売 |

| ブランドサイト | 特定のブランドや商品を紹介 |

| ポータルサイト | 様々な情報やサービスを集約 |

| メルマガ(メールマガジン) | 定期的にメールで情報を配信 |

| SNS | ソーシャルメディアを活用した情報発信 |

これらのオウンドメディアを適切に組み合わせることで、企業は自社の魅力を効果的に伝えることができます。

例えば、コーポレートサイトで企業情報を発信しつつ、ブログで業界のトレンドや専門知識を共有し、SNSで顧客とのコミュニケーションを図るといった具合です。

オウンドメディアとホームページの違い

オウンドメディアは、ユーザーに役立つ情報を提供し、集客やブランディングを目的としています。

一方、ホームページは、会社概要や製品・サービスを紹介する「デジタルパンフレット」としての役割を担っています。

以下の表で具体的な違いをまとめてみました。

| 項目 | オウンドメディア | ホームページ |

|---|---|---|

| 目的 | 情報発信・集客 | 会社案内・商品紹介 |

| 更新頻度 | 定期的 | 必要時のみ |

| 内容の性質 | 役立つ情報・ノウハウ | 企業情報・製品情報 |

| ターゲット | 見込み顧客 | すべての訪問者 |

| 記事の形式 | ブログ形式 | 固定ページ |

例えば、料理器具メーカーのオウンドメディアでは、おいしい料理の作り方や食材の保存方法など、幅広い情報を発信します。

一方、同社のホームページでは、会社概要や商品ラインナップ、購入方法などを掲載します。

このように、オウンドメディアとホームページは、それぞれ異なる役割を持つツールです。

企業は、両方を適切に使い分けることで、効果的な情報発信と顧客獲得を実現できます。

オウンドメディアの運用目的に合わせたメディアの使い方

オウンドメディアの運用目的は大きく分類すると下記の3つです。

- 企業の製品やサービスの認知拡大・集客アップ

- ブランディングの向上

- 採用の強化

運用目的を定めることは非常に重要で、運用目的が曖昧だとユーザーに上手く響かず、混乱の原因にもなります。

オウンドメディア運用の最初の一歩を間違えないために、目的や役割をしっかりと学んでおきましょう。

運用目的を定めることは非常に重要で、運用目的が曖昧だとユーザーに上手く響かず、混乱の原因にもなります。

オウンドメディア運用の最初の一歩を間違えないために、目的や役割をしっかりと学んでおきましょう。

【認知拡大・集客】運用による情報発信で企業や製品・サービスを知ってもらう

オウンドメディアを上手く活用すれば、その企業の製品やサービスをまだ知らない層への認知拡大や集客アップを望めます。

認知拡大や集客を目的とする場合のメディアと具体的な方法は下記のとおりです。

| SNS (Twitter、Instagramなど) | ・お得情報の発信 ・プレゼント企画 ・お役立ち情報 |

| メルマガ | ・新製品・関連製品やサービスの紹介 |

| ブログ | ・製品やサービスのメリットや他社との比較などを紹介 |

| YouTube | ・製品やサービスの使い方を解説 |

中でもSNSの活用が分かりやすく、例えばTwitterでプレゼント企画を行なってフォロー・リツイート・いいねを稼ぐのは、新しいユーザーに認知される手段として非常に画期的です。

既存のユーザーに対してメルマガやDMで新商品の情報やセール情報などをアピールするのも代表的な例と言えるでしょう。

ブログなどの自社メディアはもちろんですが、TwitterやYouTube、TikTokなどに公式アカウントを作ることも効率的な集客のコツと言えるでしょう。

【ブランディング】コンテンツを発信して商品への想いをユーザーに印象付ける

企業のブランディングを簡単に説明すると「すごい企業」「良い企業」と印象付けるための施策です。

ブランディングの向上を目的とする場合のメディアと具体的な方法は下記のとおりです。

| ブログ | ・製品やサービスの強みを分かりやすく解説 ・競合との違いを分かりやすく解説 |

| YouTube | ・経営者の実績や考え方の発信 ・製品・サービスの魅力を発信 |

| 広報誌 | ・製品・サービスの魅力を掲載 |

つまり、ユーザーが思わずファンになるようなコンテンツ発信がオウンドメディアの役割と言えるでしょう。

例えば、競合との違いを比較した記事をブログで紹介したり、経営者の実績や製品・サービスの魅力をYouTubeで発信するなど、「自社ならではの強み」をアピールすることがポイントです。

製品やサービスへのこだわり、企業の方針や考え方などを明確にし、分かりやすい形でユーザーに伝えてあげることがブランディング向上の近道と言えるでしょう。

【採用強化】採用のためだけのページを作成して自社の採用活動を活性化する

採用に特化したオウンドメディアを作ることで、企業のニーズに合った人材の確保に繋がります。

採用強化を目的とする場合のメディアと具体的な方法は下記のとおりです。

| 採用特設ページ | ・企業の方針を掲載 ・業務内容を掲載 ・社員のインタビューを掲載 |

| ブログ | ・経営者の考えを発信 ・社員の雰囲気を発信 |

| SNS (Twitter、Instagramなど) | ・経営者の考えを発信 ・会社の情報を発信 |

| YouTube | ・社内の雰囲気を発信 ・イベント風景を発信 |

企業のホームページに設置されている「新卒採用特設ページ」などの採用情報に特化したページが最も分かりやすい例でしょう。

企業に関する具体的な情報を提供することで、応募してくるユーザーとのミスマッチを減らし、安心感にも繋がります。

求人サイトなどの掲載情報では分からない部分を発信し、ユーザーとの距離感を縮めることが成功の近道と言えるでしょう。

オウンドメディアを運用するメリット

オウンドメディアを運用する際に知っておきたい「4つのメリット」をご紹介します。

自社の商品やサービスに関心のある質の高い見込み客を集めることができる

オウンドメディアを通じて、ユーザーの興味や関心に合わせたコンテンツを提供することで、自然と自社の商品やサービスに関心を持つ質の高い見込み客を集めることができます。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

| 効果 | 詳細 |

|---|---|

| 見込み客の質の向上 | 自社の情報に興味を持って訪れるユーザーが増える |

| コンバージョン率の向上 | 商品やサービスへの理解が深まった状態でアプローチできる |

| 長期的な関係構築 | 継続的な情報提供により、ファン化や信頼関係の構築につながる |

例えば、美容サロンを経営している企業が「髪質改善トリートメントの成功事例」というコンテンツを公開することで、髪の悩みを抱える女性たちを引き付けることができます。

このようなユーザーは、すでに自社のサービスに対する潜在的なニーズを持っているため、質の高い見込み客となる可能性が高いのです。

ブランディング効果がある

オウンドメディアを運用すると、ブランディング効果が期待できます。

その理由は、自社の価値観やビジョンを継続的に発信できるからです。さらに、独自の視点で情報を提供することで、企業としての専門性や信頼性を高められます。

【ブランディング効果の具体例】

| 効果 | 内容 |

|---|---|

| 企業イメージの向上 | 独自の視点での情報発信により、専門性が伝わります |

| 信頼関係の構築 | 継続的な発信で読者との関係性が深まります |

| 差別化 | 他社にない独自のコンテンツで差別化できる |

たとえば、医療脱毛クリニックであれば、肌の構造や脱毛メカニズムに関する記事を定期的に発信することで、「安全性を重視するクリニック」というイメージを確立できます。

また、最新の脱毛機器の特徴や施術による肌への影響といった医学的な情報を分かりやすく解説することで、「高度な医療技術を持つ信頼できるクリニック」という印象を与えることができます。

広告費をかけずに自社や商品の宣伝ができる

自社のウェブサイトやブログを活用すれば、広告費をかけずに効果的な宣伝ができます。

その理由は、自社で情報発信できるメディアを持つことで、継続的な集客が可能になるためです。

また、検索エンジンから定期的にアクセスが見込めるようになり、長期的な視点で考えると費用対効果が高くなります。

たとえば、一般的な有料広告は掲載期間が終われば効果がなくなりますが、自社メディアの記事は一度作成すれば半永久的に閲覧され続けます。

このように、オウンドメディアの運用は、初期投資や継続的なコンテンツ作成が必要ですが、長期的には広告費の削減になります。

コンテンツが自社の資産となり、継続的に集客や営業ツールとして活用できる

一度公開したコンテンツは、短期間で効果が切れる広告とは異なり、集客し続けてくれます。

例えば、SEO対策を行った記事は、検索エンジンからの自然な流入を長期的に見込めます。

また、コンテンツをSNS用にリライトして、活用することもできます。

このように、オウンドメディアのコンテンツは一度作成すれば、様々な場面で活用できる貴重な資産となります。

オウンドメディアを運用する際の注意点

オウンドメディアを運用する際は、以下の注意点に気をつけましょう。

- 効果が出るまでに時間がかかる

- SEOを意識したコンテンツ制作と運用が必要

- 高品質なコンテンツを定期的に更新しないといけない

それぞれの注意点について紹介していきます。

効果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアを運用する際、効果が出るまでに時間がかかることを覚悟しておく必要があります。

多くの方が、オウンドメディアを始めてすぐに成果を期待してしまいがちですが、実際にはそう簡単ではありません。

一般的に、効果が現れ始めるまでには6か月から1年程度かかると言われています。

- コンテンツの蓄積に時間がかかる

- 検索エンジン評価されるまで時間がかかる

- ユーザーからの認知度を上げるのに時間がかかる

このように、オウンドメディアの効果は一朝一夕では現れません。しかし、継続的な運用と質の高いコンテンツ制作を続けることで、徐々に成果が表れてきます。

SEOを意識したコンテンツ制作と運用が必要

オウンドメディアを成功させるには、SEOを意識したコンテンツ制作と運用が必要です。

それは、検索エンジンからの評価を高め、自然検索からの流入を増やすことができるからです。

SEOに配慮したコンテンツは、ユーザーにとって価値があり、かつ検索エンジンにも認識されやすいものとなります。

具体的には、以下のような取り組みが必要です。

| SEOを意識したコンテンツ制作・運用のポイント |

|---|

| 1. ターゲットユーザーのニーズを把握する |

| 2. キーワードを適切に選定し、使用する |

| 3. 読みやすい文章構成を心がける |

| 4. 定期的にコンテンツを更新する |

| 5. 内部リンクを適切に設置する |

これらのポイントを押さえることで、ユーザーにとって価値があり、かつSEOにも効果的なコンテンツを作ることができます。

高品質なコンテンツを定期的に更新しないといけない

オウンドメディアを運営する上で、質の高い記事を継続的に公開することは非常に重要です。

なぜなら、Googleのアルゴリズムは新鮮で価値あるコンテンツを評価するからです。

具体的には、以下のような更新方法が効果的です。

| 更新方法 | 内容 |

|---|---|

| 新規記事の追加 | 最新のトレンドや業界情報を反映 |

| 既存記事のリライト | 古い情報の更新や内容の充実化 |

| ユーザーの声の反映 | コメントや問い合わせを基にした記事作成 |

例えば、月に1〜2回の頻度で新しい記事を追加し、四半期ごとに人気記事の内容を見直すといったサイクルを設けることで、コンテンツの鮮度と質を保つことができます。

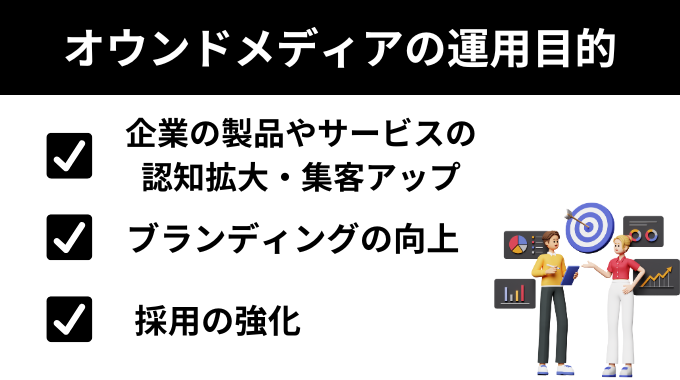

オウンドメディアの始める手順

ここからは、オウンドメディアの作り方を始め、作ってからの運用方法の手順も分かりやすく解説していきます。

オウンドメディアの作成・運用の手順は下記のとおりです。

- 目的を設定する

- ペルソナ(ターゲット)を設定する

- 適切なメディア媒体の種類を選ぶ

- コンセプトを考えコンテンツを作成する

- 効果測定を行いデータを分析する

オウンドメディアを成功させるには、立ち上げ段階から計画性を持ち、ターゲットを絞ることが重要です。

思い付きで作成・運営しても上手くいきませんので、これから紹介する手順を参考にしてみてください。

目的を設定する

まずは、「なぜオウンドメディアを作る必要があるのか」という目的を明確に設定しましょう。

ここで言う「目的」は、序盤で解説した「認知拡大」「集客アップ」「ブランディングの向上」「採用の強化」などです。

今クリアするべき課題をあぶり出し、1つのオウンドメディアに対して1つの具体的な目的を設定することが成功の秘訣と言えます。

目的を設定することで、「どういうメディアが適しているのか」「どういう人に届けたいのか」などを決める軸が明確になりますので、非常に重要なポイントです。

ペルソナ(ターゲット)を設定する

オウンドメディアの目的を決めたら、次はペルソナ(ターゲット)の設定を行ないましょう

これから作成するオウンドメディアについて、「誰に見てほしいか」を明確に定めるのがペルソナの設定です。

目的と同様に、ペルソナの設定も可能な限り細かく設定することがポイントとなります。

例えば、「旅行が趣味の男性」ではなく「沖縄旅行の際に1人で泊まれる宿を探している北海道在住の20代独身男性」までがペルソナの設定です。

ペルソナを細かく設定することで提供するべき情報も明確になり、成果に繋がりやすくなりますので、時間を掛けて設定しましょう。

適切なメディア媒体の種類を選ぶ

目的やペルソナが決まったら、次はメディア媒体の種類の選択です。

より多くのユーザーにアプローチするためには、ペルソナが目にする可能性が高いメディアを選ぶ必要があります。

例えば、20代女性にメルマガや紙媒体でアプローチするよりも、InstagramなどのSNSや公式LINEなどでアプローチした方が見られる可能性は高いでしょう。

ユーザーの思考や行動を想像し、トレンドなども加味してメディアを決定することが成功の近道です。

コンセプトを考えコンテンツを作成する

オウンドメディアを作る上で、コンセプトを定めてコンテンツを作ることも重要です。

コンセプトとは、コンテンツを作成する際のテーマのようなもので、デザインや内容に関する一貫した方向性を指します。

コンセプトを決める際はペルソナとの関連性を意識することがポイントで、例えば20代の女性をターゲットにするなら「毎日が楽しくなるような情報を届けたい」のようにテーマを定めます。

そして、20代の女性の共感を得られるようなデザインや装飾、文字のフォントにこだわるなど、ターゲットを満足させる世界観作りがコンセプトの役割です。

オウンドメディアのコンテンツ作成は他社へ外注も可能ですが、外注する時こそ世界観がブレないためのコンセプトが重要となるでしょう。

効果測定を行いデータを分析する

オウンドメディアの運用を始めたら、定期的に効果測定を行い、コンテンツの質を高めましょう。

オウンドメディアのコンテンツは、作成してユーザーに届けて終わりではなく、弱点を見極めてブラッシュアップしていく必要があります。

Webサイトやブログの場合はGA4(Googleアナリティクス)での分析がおすすめで、ユーザーのアクセス数や年齢層、滞在時間などが分かります。

また、SNSの場合は各SNSに分析機能があり、Instagramを例に挙げると、インプレッション数(表示された回数)・リーチ数(投稿のアクセス数)・いいね数などで分析可能です。

定期的な効果測定はコンテンツの資産価値を高める重要な役割を果たしますので、コンテンツを作っただけで満足しない意識が大切と言えるでしょう。

参考:次世代のアナリティクスである Google アナリティクス 4(GA4)のご紹介|アナリティクスヘルプ

オウンドメディアに関するFAQ

オウンドメディアの成功事例にはどのようなものがありますか?

BtoC向けの成功事例として、株式会社カインズの「となりのカインズさん」が挙げられます。

このメディアは、オウンドメディアをスタートさせてわずか1年で月間400万PVを達成し、「コンテンツマーケティング・グランプリ2021」を受賞しました。

成功の要因は、店舗スタッフの専門知識を活かし、実名・顔出しで商品レビューを行うなど、独自性のあるコンテンツを提供したことにあります。

また、採用を目的としたオウンドメディアの成功例として、株式会社メルカリの「mercan」があります。

このメディアは、複数の参考記事で成功事例として紹介されており、採用活動に大きく貢献しています。

これらの事例から、オウンドメディアの成功には、ターゲットに合わせた独自のコンテンツ提供や、明確な目的設定が重要であることがわかります。

オウンドメディアとSNSのメリットの違いは何ですか?

オウンドメディアは、自社が完全に所有する情報発信の場であるため、思い通りの運営ができます。

一方、SNSは外部のサービスを借りて情報を発信するため、プラットフォーム側のルールに従う必要があります。

たとえば、会社のブログでは、記事の内容や画像、デザインなどを自分たちの意図どおりに作ることができます。

また、投稿したものをいつまでも残しておけるうえ、検索エンジンからも見つけてもらいやすいです。

これに対して、フェイスブックやツイッターなどのSNSでは、投稿の文字数やレイアウトに制限があり、プラットフォームの方針で突然表示されなくなることもあります。

ただし、SNSは無料で始められて拡散されやすい一方、オウンドメディアは制作や運用にコストがかかります。

目的に応じて、それぞれの特徴を理解して使い分けることが大切です。

オウンドメディアの記事は月に何本公開するのが望ましいですか?

オウンドメディアの記事は、月に4〜10本程度公開するのが望ましいでしょう。

定期的な更新が検索エンジンに評価されるため、最低でも週1回、つまり月4本の更新が必要です。

一方で、質を保ちながら多くの記事を書くには、月10本程度が上限となるためです。

ただし、記事の本数だけでなく、質も重要です。専門性の高いテーマであれば、月に3〜4本程度でも十分な効果が得られる場合があります。

このように、オウンドメディアの記事数は、自社の目的やリソース、テーマの専門性などを考慮して決めるべきです。

まずは月4本程度から始め、徐々に本数を増やしていくのがよいでしょう。

運用で必要な人材やスキルは何ですか?

オウンドメディアの運用に必要な人材やスキルは、主に以下の5つです。

| 人材 | 主な役割 | 必要なスキル |

|---|---|---|

| プロジェクトマネージャー | 全体の戦略策定と進行管理 | リーダーシップ、問題解決能力、データ分析力 |

| ディレクター | コンテンツ企画、編集 | SEOの知識、編集力、コミュニケーション能力 |

| ライター | 記事の執筆 | ライティングスキル、SEOの基礎知識、取材力 |

| デザイナー | サイトデザイン、画像作成 | デザインスキル、ウェブデザインの知識 |

| エンジニア | サイト構築、保守管理 | プログラミングスキル、CMSの知識 |

これらの人材が必要な理由は、オウンドメディアの運用が多岐にわたる業務を含むためです。

戦略立案から記事作成、デザイン、システム管理まで、さまざまな専門性が求められます。

ただし、すべての役割を別々の人材で埋める必要はなく、状況に応じて役割を兼任したり、外部に委託したりすることも可能です。

まとめ

今回紹介したオウンドメディアの基礎知識や運用のポイントを参考に、自社の目的やリソースに合わせた戦略を立てましょう。

オウンドメディアは長期的な視点で運用することで、効果的な情報発信と顧客獲得のツールとなります。

オウンドメディアの運用は簡単ではありませんが、継続的な努力と改善を重ねることで、自社のブランド価値を高め、顧客との良好な関係を築くことができます。